ギリシア棺論争を踏まえた上で、なぜ本格ミステリから後期クイーン問題が生まれたのか、その原理について考察したい。現実を直截にみつめ秘められた真実を探求する文学が、なぜこのような絶望と直面してしまったのか。あるいは、現実に目を背け論理遊戯に耽溺することを至上とする文学が、なぜこのような不能性を見出してしまったのか。

初めに(飯城が指摘していた通り)ある手がかりが偽の手がかりだと判明したとき、それは真相に近づいたことを意味し、決して探偵役の推理が無駄に終わるわけではないことを示す。このことを説明するには『ギリシア棺の謎』では複雑すぎるため、代わりにあるパズルを紹介する。次の三つの文章を読み、比較の上でそれぞれどのような解釈が可能か考えてほしい。

(1)四十代の弁護士と、二十代の若いモデルが麓から丘の頂上まで往復する駆けっこをした。上りは足腰の強い男性が有利で、下りになってくると若いモデルのほうが速かった。

(2)「四十代の弁護士と、二十代の若いモデルが麓から丘の頂上まで往復する駆けっこをした。上りは足腰の強い男性が有利で、下りになってくると若いモデルのほうが速かった」という文章から、どちらが駆けっこで勝ったのかがわかる。

(3)「四十代の弁護士と、二十代の若いモデルが麓から丘の頂上まで往復する駆けっこをした。上りは足腰の強い男性が有利で、下りになってくると若いモデルのほうが速かった」という文章から、どちらが駆けっこで勝ったのかがわかるとA氏は述べた。

さて、それぞれの文章から、弁護士とモデルの性別を窺い知ることはできるだろうか。

まず(1)からはわからない。弁護士やモデルの性別を特定できる条件は、なにも提示されていない。

しかし(2)となると、事情が異なる。もしも弁護士が女性で、かつモデルが男性だったとしよう。すると、上りは男性であるモデルが有利で、下りはモデルのほうが速かったのだから、モデルは常に弁護士よりも優勢だったとわかる。だとすれば、弁護士は女性、モデルは男性で性別が確定する。

では(3)も同じだろうか。確かに、論理的に考えるなら答えは同じだ。だが、その答えが物語内現実と一致しない場合がある――A氏が嘘をついていた場合だ。

A氏が述べた内容に、なんら論理的矛盾は存在しない。しかし、論理的であるからといって、それが現実の出来事と一致している保証は無い。A氏は見てきたような嘘をついただけかもしれない。そんな競争は、本当は実在すらしなかったのかもしれない。「弁護士は女性、モデルは男性」が真実となるかどうかは、A氏を信頼できるか否かによって決定される。

もちろん、実作はこれほど単純ではない。A氏は探偵役に虚偽の証言をするのではなく、偽の手がかりという形で秘密裏に工作する。探偵役には偽の手がかりだけを与えたいところだが、そうもいかないだろう。しかし探偵役もまた神ならぬ身である以上、すべての偽の手がかりを見抜くことができるという保証は無い。

犯人の無自覚さから残された真の手がかりならば、真理を追い求める探偵役に神から贈られた鍵として受けとめることができるだろう。文章(2)のようにパズルとして受けとめ、論理的思考のみに没頭することができる。

しかし、手がかりに犯人の意図が介在していることを疑うと、 それは信頼の問題にすりかわる*1。どれだけ論理的に正しい思考をしても、探偵役の叡智が客観的真実をつかむことはなく、狡猾な犯人が砂漠に浮かべた蜃気楼のなかで惑うしかない。

しかし、だからといって探偵役が一歩も前に進んでいないわけではないことに留意してほしい。確かに(2)ではパズルが成立している。しかしそれは暗黙の語り手を、もっともらしく「あるパズルを紹介する」などと前置きした私をあなたが無意識に信頼したからに過ぎない。

探偵役の目的は、犯人Xという変数にあてはまる登場人物の名前を探すことだ。そのために手段として、探偵行為を通じて事件に関係する人々の行動や心理について可能な限り情報を集め、その背後に潜む規則性を看破し事件を仮想的に再構成しようとする。世界の客観的な全体像に近づくことで、犯人は誰なのかという未知の変数を求めようとする。

確かに(3)の文章からは、探偵役の目的――どちらが競争に勝利したのか、弁護士やモデルの性別はなんなのか確定しない。犯人Xの解を求めることはできない。しかし(2)の文章よりはより正しく世界の全体像に近づいている。

情報量に比例して目的の情報を得やすくなるわけではない。情報が少ない段階でそれを鵜呑みにすれば、もっともらしい結論を得られるかもしれない。だが調査が進み問題について正確に把握すれば、最初の理解が憶測に過ぎなかったとわかる。だが、それは目的の情報を正しく得るためには不可避の行程であり、決して前進していないわけではない。

ある手がかりが偽の手がかりだと判明したとき、確かに探偵役は一度は悟ったかに思える犯人の名から遠ざかる。しかし、それは世界の全体像に近づくための通過点に過ぎない。

次に「最後から二番目の真実」問題と「偽の手がかり」問題を比較し、なぜこれらの問題が果てしのないドンデン返しや究極のメタ犯人といったおよそ現実的とは思えないファンタジーを夢想させてしまうのか、推理行為における蓋然性と単純性の役割から考察する。

「最後から二番目の真実」問題は、無限の物語世界に比して探偵役が有限の観測能力しか持たない点にあった。外へ、外へ、外へ……という無限遠方への執着を〈読者への挑戦状〉によって閉ざし、有限の世界として閉ざすことで、この問題は防ぐことができた。

しかし「偽の手がかり」問題は方向性の異なる無限に依拠している。それは、他者への不信という無限だ。現実的に考えれば法月の主張するような、犯人を偽造するメタ犯人を偽造するメタ・メタ犯人を偽造する……究極のメタ犯人などという超人が実在するわけがない。だが、虚構はその現実離れした内へ、内へ、内へ……という底無しの不安を物語内現実として実現しうる。

世界の無限性は〈読者への挑戦状〉で閉ざすことができた。では同じように、他者への無限の不信を形式主義の手法で閉ざすことは可能だろうか。登場人物がすべてロボットのように単純な心理しか持たないと約束すれば、それは可能だろう。しかし、小説は娯楽であるという現実的な要請がそれを許さない。いや、そもそも 探偵小説的懐疑主義という毒がもたらす、あの苦く甘い陶酔がそれを嘲笑うだろう*2。

では代わりに、物語内で工夫してはどうか。犯人の工作が不可能な、探偵役が特権的な情報獲得手段を有しているとすればどうか。例えばいっそ、探偵役が超常的な能力を有しているとしたら。このようなウルトラ化の帰結については、前述の諸岡卓真『現代本格ミステリの研究』を参照してほしい。

いくつかの手がかりから整合性のある統合的解釈がされていたとする。そこへ、その解釈と整合しない新たな手がかりが追加されたとする。新たな統合的解釈を再構築するとき、なにが起きるのか。

前述の通り、探偵役は世界の全体像に近づく。それはふたつのことを意味している。ひとつ、一般的解釈から事件に固有の解釈へと蓋然性が低減する。ふたつ、事件についての情報量が増加し複雑化することで単純性が低減する。

逆に言えば、推理行為とは手がかりから蓋然性と単純性が最大の解釈を模索する行為だ。例として、ハルキス犯人説の根拠となったネクタイの手がかりに基づくエラリーの推理で説明しよう。

服装の日割表では、土曜日のネクタイはグリーンのモワレ織りのはずだった。しかしスローンが打ち合わせしたとき、ハルキスが締めていたのは赤いネクタイであり、あまつさえ店に自ら赤いネクタイを注文した。この不整合から、エラリーは直ちにハルキスは視力が回復していたという推理に飛びついたわけではない。

ネクタイが色別に整理されていたため、手探りで探すことができたのではないか。誰かに自分のネクタイの色を教えてもらったのではないか。エラリーはこれらのもっともらしい、誰もが当然そう思う蓋然性の高い仮説をまず検証する。そして、ネクタイは色別には整理されていないこと、誰もハルキスにネクタイの色を教えていないことを確かめたうえで、ようやく次に蓋然性の高い仮説、ハルキスは目が見えるようになっていたという解釈を認める。

その一方で、デミーが赤緑色盲だった可能性を見逃してしまったのはなぜか。日常的な感触からすれば、赤緑色盲も眼疾の回復も等しく珍しい部類に含まれるだろう。これは、あらかじめウォーディス医師からハルキスの眼疾について情報を得ていたことが災いしたのではないか。眼疾が突然回復することがありうると前もって知っていたからこそ、それを推理に採りいれてしまった。

エラリーの過ちは、眼疾の回復よりも蓋然性の高い仮説、すなわちハルキスは初めから赤いネクタイを締めていた可能性を検証しなかったことだろう。たとえば、ハルキスがほんの気まぐれから赤いネクタイに替えてみようと考えることはありそうなことだ。デミーにそのような質問をしていれば、やがて赤緑色盲のことも明るみにでただろう。

逆に、赤緑色盲を考慮しなかったことはそれほどの落ち度ではないように思われる。探偵小説愛好家にしてみれば、赤と緑が登場したなら色盲を疑うのが定石かもしれないが、それはハルキスが気まぐれにネクタイの色を変えたという仮説よりは明らかに蓋然性が低い。さりとて他にデミーが色盲であることをうかがわせる積極的な情報はなにも無い。探偵役は手持ちの情報のみを有効に活用し、独善的な仮定を慎まなければならない。推理は単純性を満たすべきという観点からすれば、積極的な理由もなしに事件の証言者があまり一般的ではない疾病を患っているなどという憶測は慎まなければならない。

推理は論理性だけではなく、 蓋然性と単純性を満たさなければならない*3。この観点からすれば 「最後から二番目の真実」問題も「偽の手がかり」問題もファンタジーに過ぎない*4ことは明らかだ。探偵の観測範囲外にある手がかりなど単純性の見地からすれば考慮する必然性など無い。究極のメタ犯人などという超人を夢想することは蓋然性を満たさない。

しかしその一方、これらの観点を満たすからといって、それが客観的真実と一致するとは限らない。論理的にパーフェクトであってもそれは犯人の描いた紙芝居のなかの論理に過ぎないかもしれず、途轍もない偶然や常人には理解しがたい心理から常識とはかけはなれた事態が起こっていたのかもしれず、真実の扉を開けるために必要な鍵が必ず探偵役の視界の範囲内に落ちてくれているとは限らない。

新しい手がかりによってそれまでの推理が崩されたとき、探偵役は新しく得られた情報を素材とし、新たな統合的解釈を生みださなければならない。その新しい解釈は、古い解釈よりも蓋然性と単純性が低減する。事件の細部を知れば知るほど、一般的な解釈からその事件だけを説明する固有の解釈へと移り替わる。情報が増えれば増えるほど、全体を統合説明できる解釈はより複雑なものになっていく。

まとめよう。妥当な推理とは蓋然性と単純性を最大限満たすものでなければならない。それが現実的解釈というものだ。しかしその解釈は必ずしも客観的真実とは一致しない。新たな手がかりの登場にともなう再解釈を通じて、読者と探偵役は蓋然性と単純性が低減した、しかしより世界の客観的な全体像へと近づく解釈に到達する。

そして人は錯覚する。現実的解釈という名の現実と、私たちが切望する真の現実とは、異なるものなのだと。それは正しく、同時に間違っている。現実という概念は、私たちが当然のものとして思い込んでいる現実概念よりも、遙かに広い。

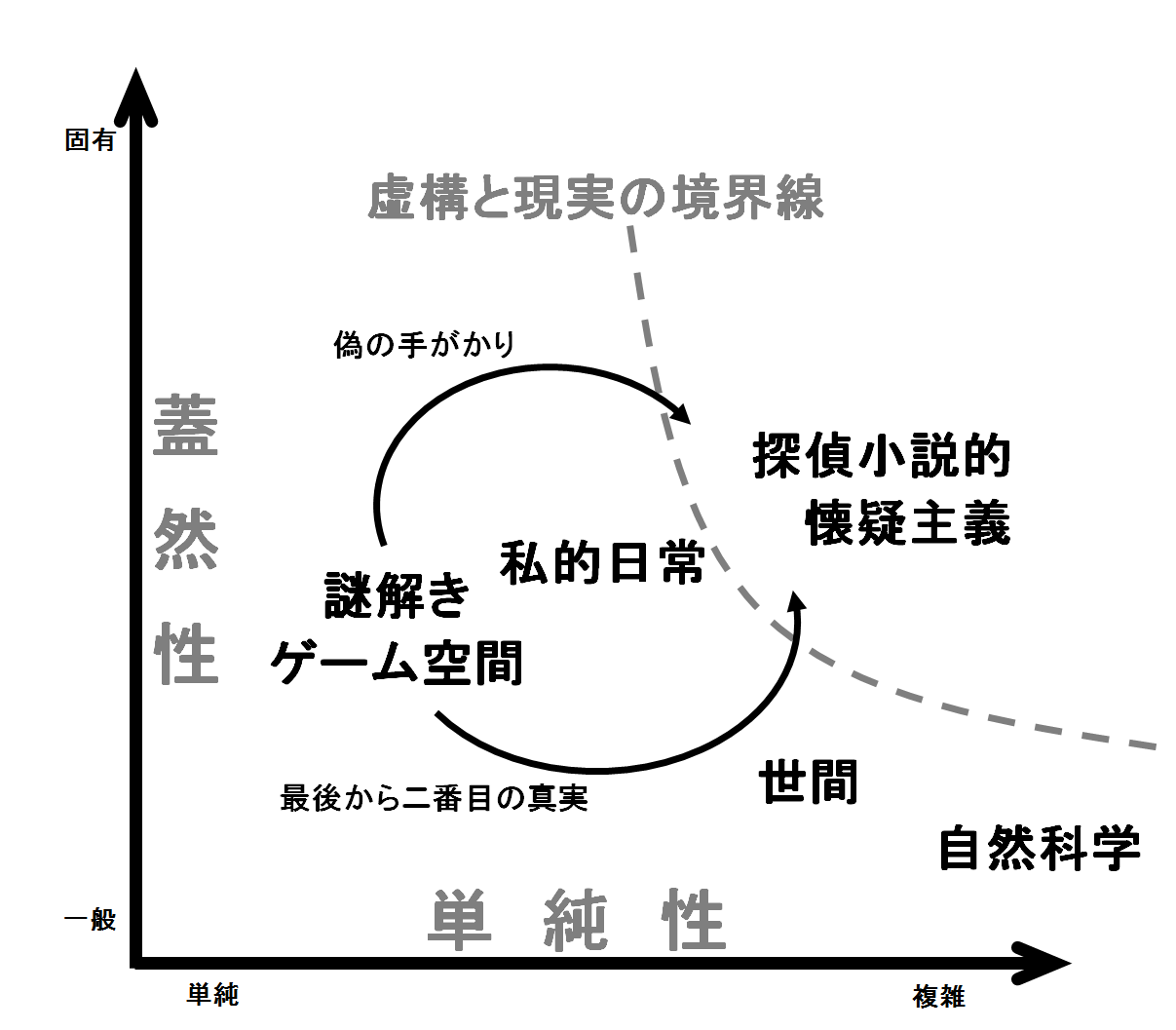

図4 に、推理行為における蓋然性と単純性の役割から後期クイーン問題が生みだされる原理を表現した概念図を示す。縦軸に蓋然性を、横軸に単純性を配置する。縦軸は、上方向へ進むほど蓋然性が低下し、一般的な事象から固有の事象へと移行する。横軸は、右方向へ進むほど単純性が低減し、 扱う情報量が増大していく*5。この矢印の果てにあるのは極大の情報量、すなわち世界全体を一望する神の視点だ。

人々にとって最も馴染み深い現実、すなわち私的日常は、他の誰とも交換不可能なその人に固有の現実だ。それと比べて、統計と実験から蓋然性を高め神の視点に歩み寄ろうとする自然科学は、私的日常とは対極的な位置にあるとみなすことができるだろう。世間とは、私的日常と自然科学との間に位置する現実概念となる。

それでは、本格ミステリが構築する謎解きゲーム空間はこの概念図のどこに位置するのか。小説という形式を採る以上、それは私的日常に近接している。しかし完全には重ならず、より一般のほうへ、単純なほうへと引き寄せられている。読者との間にゲームを成立させるためには、日常論理という名のルールが約束されなければならない。そこは現実以上に一般常識が信用され、気まぐれな偶然や心変わりが禁じられた場所だ。探偵役の開陳する推理と関係しない夾雑物などあってはならない。雑音が除去されたシンプルかつ美しい世界のはずだ。謎解きゲーム空間は、現実よりも現実的でなければならない。

前述の通り、新たな手がかりの登場にともなう推理の再構築は、蓋然性と単純性を低減させる。「最後から二番目の真実」問題は謎解きゲーム空間を情報量が増大する方向へと引きずる。神の視点に到達しようとする外へ、外へ、外へ……という執着はやがて虚構と現実の境界線を越え、果てのないドンデン返しという陰謀論的懐疑にたどりつく。

「偽の手がかり」問題における他者への不信は内へ、内へ、内へ……という疑念がやがて虚構と現実の境界線を越え、たとえどんなに常識外れであろうがこの事件にだけは人智を超えた能力を有する究極のメタ犯人が糸を引いているに違いないという袋小路の人間不信にたどりつく。

こうして、第一のステージ――現実を直截にみつめ秘められた真実を探求する、十九世紀半ばに科学精神と理性の松明を掲げた新しい文学は、私的日常における現実感覚を逸脱して唯物論的世界観の不成立を嘆くイカロスと化した。

蝋の翼で太陽を目指せば墜落して当然だ。では第二のステージ――世界の無限性に〈読者への挑戦状〉という名の壁を立て、人でなしの形式主義者として現実に目を背ければ論理遊戯に耽溺できたのか。第一次世界大戦という名の地獄を経験し世界的に広がった前衛芸術運動の洗礼を受け人間存在を盤上の駒としかみなさなくなった文学は、やがて人間存在の内側に潜む豊かな蓋然性に復讐を受けた。

こうして探偵役は、作者と読者は、私的日常の先にある不知不能の領域へとひきずりこまれ、探偵小説的懐疑主義という名の暗く長い泥沼を這いずることになった。飯城の指摘した第三のステージ、膨大な情報量と人間不信と奇跡的偶然の存在を当然とする予測不可能な対人ゲームは、果たしてこの泥沼を抜けだす必勝法を見出すことができるのだろうか。