笠井潔は「ミステリマガジン」の「ミネルヴァの梟は黄昏に飛びたつか?」連載で、法月と飯城のやりとりを紹介した。そのうえで、法月「初期クイーン論」に飯城が充分な応答をしていないとした。

まず笠井はハルキス犯人説やスローン犯人説が、新たな手がかりの出現まで否定されなかったことに着目する。手がかりの真偽は、どこで物語を終わらせるかを決定する作者の恣意性にゆだねられているのではないか。

四箇条にわたるルールが、どのようにエラリーの推理に適用されているかを、EQⅢ氏[引用註:飯城勇三の当時の名義]は第三のノックス犯人説と第四のペッパー犯人説を照合し具体的に検討している。検証は緻密で説得力を感じさせるが、ノックス犯人説とペッパー犯人説だけが素材とされている点に注意しなければならない。

第一のハルキス犯人説も第二のスローン犯人説も、その時点で与えられていた証拠や手がかりによる推理としては論理的にパーフェクトだった。完璧だからこそ探偵エラリーはハルキス犯人説の罠に落ち、その反省からスローン犯人説という新たな罠を警戒しえた。ハルキス犯人説はジョアン・ブレットの、スローン犯人説はネーシオ・スイザの新証言が提出されてようやく、真犯人に仕掛けられた偽の解決であることが明らかとなる。

ハルキス犯人説やスローン犯人説が問題とされていたステージでは、EQⅢ氏の整理になる四箇条の「手がかりの真偽を見分けるため」のルールは有効性をもちえない。パーコレーターの水という偽の手がかりを与えられた探偵役が、ハルキス犯人説という偽の真相に誤導された事実が明らかになり、「あらゆる手がかりの真偽が決められなくなった状態」が現出してはじめて、「手がかりの真偽を見分ける」必要が生じたのだから。

逆にいえば、作者がそのように設定しているかぎりで、手がかりの真偽は論理的に判断可能となる。ハルキス犯人説やスローン犯人説のステージで作者は、手がかりの真偽が決定可能となるための伏線を読者に提出していない。探偵=読者は、犯人=作者に一方的に翻弄されるしかない。しかし探偵エラリーは、最後には真相に到達する。EQⅢ氏は「かくして物語は終わる。そして、ここでやっとルール①『手がかりaに基づく解決Aと矛盾する手がかりbが発見されない限り、この解決Aは〈真〉とする』が適用されるのだ」という。

ある有限の手がかりにおいて推理が完結していても、その解釈と矛盾する新たな手がかりをひとつ追加すればドンデン返しされ、再検討が要求される。言い換えれば、論理的にパーフェクトな推理を構築したとしても、それは常に 「最後から二番目の真実」でしかない*1のではないか。ある推理が真実とみなされるのは、作者が恣意的に物語をそこで終わらせ、新たな手がかりの発見を打ち止めにするときだけではないか。

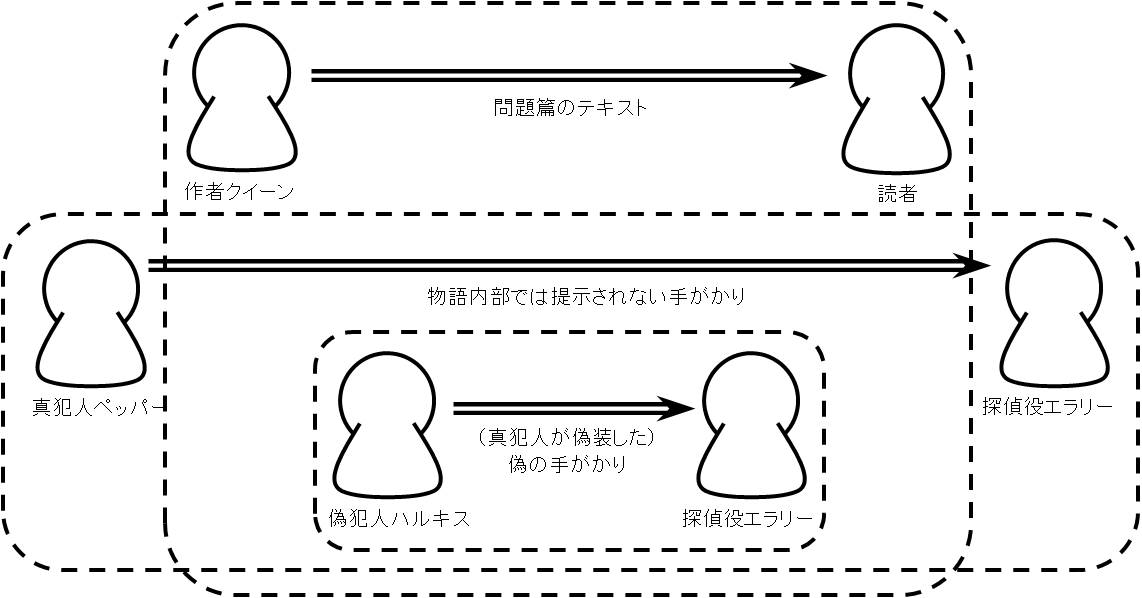

図3 に「最後から二番目の真実」問題の構造を示す。このように考えると、ペッパー犯人説が物語内真実とされるのはそこで作者が恣意的に物語を終わらせたからに過ぎない。法月「初期クイーン論」は、そのような作者の恣意性を〈読者への挑戦状〉の挿入によって禁じたことにクイーン作品の画期性があると指摘していたという。

以上のような第一ルールの適用に際し、EQⅢ氏は「いささかずるい手と言えないこともないが、追求は控えておこう」と弁明している。法月綸太郎は「こうしたメタレベルの無限階梯化を切断するためには、別の証拠ないし推論が必要だが、その証拠ないし推論の真偽を同じ系のなかで判断することはできない。ということは、この時点で再び『作者』の恣意性が出現し、しかもそれを避ける方法はない」と指摘していた。「『ペッパー犯人説』をひっくり返す手がかり」を新たに提出することなく、そこで物語を終わらせてしまうことは、「『作者』の恣意」ではないだろうか。

真犯人が「偽の犯人のトリックを考え、偽の手がかりをばらまき、名探偵に間違った推理をさせる」『ギリシア棺の謎』のような「メタ・ミステリー」でない場合にも、たとえば『ローマ帽子の謎』や『フランス白粉の謎』でも、作者は恣意的に物語を終わらせている。この点では『ギリシア棺の謎』と変わらない。

探偵小説形式における作者の自由、あるいは恣意性という主題に「初期クイーン論」の議論の半分が費やされている。法月によれば、問題篇と解決篇を形式的に分割することで作者の恣意と読者の恣意(当て推量)を相互に禁止し、「形式体系として閉じた謎解きゲーム空間」を完成したところに、「読者への挑戦」に象徴されるエラリー・クイーン作品の画期性がある。

推測になるが、笠井はここで飯城を批判したというより「ミステリマガジン」読者に経緯を説明したというほうが近いだろう。

法月「初期クイーン論」の主張は、偽の手がかりという趣向を導入したため『ギリシア棺の謎』はメタレベルの無限階梯化が潜む可能性を否定できず、結果的に作者の恣意性を避けられない(謎解きにおけるフェアプレイが成立しない)というものだった。

笠井が指摘した、手がかりの真偽は物語をどこで終わらせるかという作者の恣意性で決定されるという問題は、新たな手がかりの追加を禁じる〈読者への挑戦状〉という工夫で解消されていることが法月「初期クイーン論」で指摘されている。

飯城もまた「三つめの棺」で笠井の主張を同様に整理したうえで、改めて『ギリシア棺の謎』には作者の恣意性など無い(フェアプレイが成立する)ことを示そうとする。

笠井の言う「物語を終わらせる〈作者の恣意性〉」は、『ギリシア棺』より前の三作にも現れている。従って、法月の論を踏襲するならば、これは『ギリシア棺』を論じる際に考慮すべき〈作者の恣意性〉ではないということになる。同じ理由で、「読者への挑戦の導入」もまた、ここで考察すべき〈作者の恣意性〉ではないのだ。おそらく、法月の言う「『ギリシア棺』における無限階梯化を切断するための〈作者の恣意性〉」とは、作者クイーンが挑戦文の中で「これからエラリーが披露する推理こそが、事件の真相です。作者がそれを保証します」と語るようなことを指すのだろう。もちろん法月は(そして笠井もまた)、『ギリシア棺』に、こういったタイプの――初期三作には出て来ない――〈作者の恣意性〉が用いられているとは言っていない。

逆に言えば、前作までに導入済みの〈作者の恣意性〉の範囲内で、『ギリシア棺』のエラリーの推理が正しいことを証明できれば、法月と笠井への反論になるわけである。

ここで、論者たちの後期クイーン問題への態度に留意してほしい。法月・笠井も、飯城も、もはや探偵役が客観的真実に到達できるか否かを問題とはしていない。真実などどうでもよい、探偵役の推理が妥当であるか、読者にフェアプレイが約束されるか否かだけを問題としている。

事件の真犯人がジョウン・ブレットで、色仕掛けで籠絡されたエラリーがペッパーを犯人にしたてあげ『ギリシア棺の謎』には事実と異なる記述をした。そんな物語内真実であっても構わない。ただ問題編のテキストからペッパーを犯人として指摘することが果たして可能だったのか、論理的に妥当だったかだけを問題としている。

現実の似姿である以上、物語内現実は無限のはずだ。作者は有限のテキストを以て無限の物語の一部だけを読者に伝える。有限の認識能力に拘束された探偵役もまた、読者と同じく世界の全体像に触れることはできない。認識の範囲内で論理を駆使し無矛盾性を保つことは可能だが、そのような内的解釈を刷新し続けたところで、世界を客観的に一望する神の視点に到達することはない。

だが論者たちは、もはやそのような唯物論的世界観の不成立を嘆く段階を通り過ぎている。後出しジャンケンさえなければよい。伏線もなしにドンデン返しをしかけるような野暮さえなければよい。無人の森で巨木が倒れたとき音がしたのかしなかったのかなどどうでもよい。不可知論的センチメンタリズムを鼻で笑い、形式主義に魂を捧げた人でなしとして議論している。このことを理解頂けたならば、次のステージに進もう。