はじめに

マイケル・サンデル。1953年、ミネソタ州ミネアポリス生まれ。1980年、ハーヴァード大学行政学部教授就任。2010年5月に早川書房から翻訳刊行された『これからの「正義」の話をしよう』*1は半年足らずで五十万部を突破し*2、講義風景を収録したNHK教育テレビの番組「ハーバード白熱教室」が話題となった。

河野裕。1984年、徳島県生まれ。大阪芸術大学文芸学科卒。2009年6月に角川スニーカー文庫から長編小説『サクラダリセット CAT, GHOST and REVOLUTION SUNDAY』でデビュー*3。2010年9月に〈サクラダリセット〉シリーズ第三長編の刊行とあわせてコミック化決定が発表され、それを宣伝する書店POPには「シリーズ累計17万部突破!」と記されていた*4。

片や古今の思想哲学を学び、思索を積み重ねてきた政治哲学の専門家。片や「乙一絶賛!」の宣伝文句とともに*5ヤングアダルト向けSF作品を著したエンターテイメント作家。国籍も年齢も業績もまったくかけ離れた二人だが、ひとつだけ共通点がある。正義とはなにか、人々が幸福に生きるためにはどうあるべきかを問い、そしてセカイと私との間に成り立つ奇妙な関係を見出したことだ。

だが、二人のたどりつこうとしている終着点は異なるかもしれない。以下、二人が世に問う“正義”の在り方の違いについて解説する。いささか大袈裟な言い方を許されるならば、こうだ。本稿はこれから、ハーヴァード大学教授とライトノベル作家の思想対決を執り行う。人はパンのみにて生くるにあらずという文句の続きに神の言葉以外を望む者すべて、これを読め。

これからの正義

サンデルは『これからの「正義」の話をしよう』において、正義の意味を探求するときには三つの態度――幸福の最大化、自由の尊重、美徳の促進――があると指摘している。

例を挙げよう。2004年夏、ハリケーン・チャーリーの猛襲を受けたフロリダ州オーランドでは、住民たちが便乗値上げに悩まされ、憤りの声をあげていた。いつもなら一袋二ドルの氷が十ドルで売られ、家庭用発電機の価値は二百五十ドルから二千ドルへと早変わりした。

しかし、フロリダ州司法長官が便乗値上げ禁止法を執行したとき、自由市場を信奉する一部の経済学者は、市民たちの怒りを見当違いだと退けた。価格を決めるのは需要と供給のバランスであり、ハリケーンという事情によって値上げしても不道徳ではない。高い値段をつけても売れるからこそ、工場は増産を始め各地から商売人たちが集まる。こうして必要な物資が必要とされる人々に行き渡り、復興が早まる。

さて、この問題について、正義を主張する三つの意見を比較してみよう。

- 幸福の最大化

- 便乗値上げによって、確かに一部の貧しい者は犠牲となるかもしれない。しかし社会全体としては経済が活性化され、行き渡るべきところへ商品やサービスが行き渡るようになる。社会全体の幸福が最大化されるのならば、一時的な便乗値上げもいたしかたない。

- 自由の尊重

- 商品をいくらで売るか、個人が自己の責任において決定できること。それが自由市場の基本ルールだ。買い手は自身の判断でその価格を高いと思えば他の売り手を探し、妥当と思えば売買が成立する。価格決定権という自由を侵害する便乗値上げ禁止法は間違っている。

- 美徳の促進

- 個人の力ではどうしようもできない、突然の不幸に見舞われ困窮している被災者に対し、ハゲタカのごとく群がり暴利をむさぼる。そんな悪辣な態度そのものが許されることではない。多くの人々が苦しんでいるときに弱者を犠牲とするのは良い社会ではない。強欲を許さず、品位ある社会を目指すべきだ。

ここで、いちばん最後の「美徳の促進」を感情的すぎる意見と感じる方もいるだろう。強欲は許されるべきではないという“道徳的お説教”に抵抗を感じはしないだろうか。また、それが個人の良心としてそうあるべきだとは認めても、便乗値上げ禁止法のような形で国家から強制されることには異議を唱えたくはないだろうか。

2010年12月15日、東京都青少年健全育成条例改正案が可決した。表現の自由を大幅に侵害する恐れがあるとして条例に反対した人々の一部からは、青少年の健全な成長を望むならば法による規制ではなく、業界側の自主規制やゾーニング*6で実現すべきという声があがった。

社会は公正かつ中立であるべきた。そして公正な社会は個人の主義信条を圧してはならない。美徳に関する判断が法律に入りこむことは、あってはならないことではないか。

しかしサンデルは否と告げる。「一八世紀のイマヌエル・カントから二〇世紀のジョン・ロールズに至る近現代の政治哲学者」(p.17)たちが連綿と、美徳についてのいかなる考え方も正義の原則の土台にしてはならないと禁じてきたことを認めつつも、それは成立しないと主張する。「経済的繁栄と自由を愛しながらも、われわれは正義の独善的要素をすっかり振り払ってしまうことはできない」(p.17)のだという。

なぜだろうか。サンデルは例としてパープルハート勲章(名誉負傷勲章)を挙げている。この勲章は戦闘における名誉の負傷に対し授与され、退役軍人病院で特別扱いを受ける権利も与えられる。2009年、国防総省はパープルハート勲章の対象を体の傷を負った者とし、PTSDなどの精神疾患については敵の直接攻撃によって引き起こされたものではないという理由から対象外とした。

元海兵隊大尉のタイラー・E・ブードローはこの方針の背景に、心の病を一種の弱さとみなす軍隊の価値観が横たわっていると指摘する。受勲の資格はいったい誰にあるのか。国のために身を捧げたのであれば、それが血を流した傷であろうが心の傷であろうが同じとみなすのか。それとも果敢に敵と立ち向かい武勇を誇った者だけが名誉の負傷を癒されるべきなのか。この問いに答えるには、そもそも勲章がどのような美徳を称えるためにあるのか、その目的を問わなければ結論することができない。

ここで再び、東京都青少年健全育成条例について考えてみよう。美徳の促進という考えからすれば、行き過ぎた表現の自由は規制されて当然だろうか? 違う、サンデルの主張はそのようなものではない。価値観から離れた公正さ、中立さなど成立するはずがない。むしろそんな、および腰の事なかれ主義こそが事態を悪化させる。勲章を与えられる資格があるのは、血を流した英雄のみであり、心に傷を負った腑抜けではない。そんな偏狭で不寛容な“道徳”主義を正当化させてしまう。

第三十五代アメリカ大統領、ジョン・F・ケネディは大統領としては初のカトリック教徒だった。選挙運動において、ケネディは信仰を私的な事柄とし政治的采配にはなんら影響を及ぼさないと言明した。それから半世紀近くが過ぎた2006年、バラク・オバマもまた同じ態度を採った。

しかし後にオバマはそのことを悔いた。貧困、人種差別、無保険者、失業者。アメリカが必要としているのは道徳的変革であり、そのためには個人の自由を最大限に保証しようとする態度、対立する道徳的・宗教的教義から離れて中立であろうとする姿勢を克服すべきだった。

その後悔が正しかったことは、オバマの選挙公約のひとつだった国民皆保険を実現するため、2010年3月に下院を可決した医療保険改革法に対するアメリカ国民の反応に現れたと言えるかもしれない。フロンティア精神にあふれる人々は干渉されることを極端に嫌う個人主義者となり、自分の利得に過敏なあまり陰謀論を信じこむ。自由という観念がむしろ保守的態度を強化する。そんな皮肉な逆説が、医療保険改革法に反対するシュプレヒコールとなった*7。

では、日本はどうだろうか。2010年12月3日、都内のPTA団体などが東京都青少年健全育成条例改正案の成立を求める要望書を提出したさい、東京都知事の石原慎太郎は「テレビなんかでも同性愛者の連中が出てきて平気でやるでしょ。日本は野放図になり過ぎている」と発言した*8。世界有数の先進国の首都において長を務める者が性についてのリテラシーに欠け、偏狭で不寛容な道徳観を自覚すらしていない。だがそれは、平凡な家庭を築き安寧の日々を送る都下一千三百万人の大多数もまた同じではないだろうか。

真に欠けているのは表現の自由ではなく、自由という名の無責任に忘却されている共通理解ではないか。あるべき社会の姿について公共の場で議論を交わし、なんのための規制なのかその目的を問い、そうしてつちかった共通善を法へ、政策へ、そして私たちの生活へと反映しなければならない。これが、サンデルの主張する“これからの正義”だ。

セカイから私まで

正義を探求するときの三つの態度について、ここで『これからの「正義」の話をしよう』で主に採りあげられている思想家/哲学者とその主張を概観してみよう。

(A) 幸福の最大化

功利主義

(A-1) ジェレミー・ベンサム ――最大多数の最大幸福

(A-2) ジョン・スチュアート・ミル ――自由擁護論

(B) 自由の尊重

リバタリアニズム(自由至上主義)

(B-1) ロバート・ノージック ――自己所有権

(B-2) イマヌエル・カント ――理性ある人格の保護こそ究極目的

公正派

(B-3) ジョン・ロールズ ――平等の原初状態での社会契約

(C) 美徳の促進

コミュニタリアニズム(共同体主義)

(C-1) アリストテレス ――目的を問うべき

(A-1) あなたはトロッコを運転しているとする。前方を見ると作業員が五人、線路上に残っている。速度を落とそうとしたあなたは、トロッコのブレーキがきかないことに気付く。このままでは五人の命を奪ってしまうことは避けられない。よし、待避線のほうへ進路を変えよう。しかし、そちらにも作業員が一人残っていた。五人もの人命を失うくらいならば、一人を車輪の下敷きとすることになんの迷いが必要だろうか*9。功利主義の提唱者ジェレミー・ベンサムは、その手段を採ることで社会全体の効用が最大になることが数値からして明らかならば、それをためらうべきではないと主張した。

(A-2) しかし長期的な視野に立つとき、少数を犠牲にしてやむなしという徹底した功利主義はむしろ社会の存続を危うくするのではないか。そもそも、あらゆる効用を数値化し計量することなど可能だろうか。ジョン・スチュアート・ミルは、最大多数の最大幸福という基本概念は擁護しつつも、個人の権利や、数値化できない質の違いがあることを容認した。

(B-1) 功利主義とは真逆に、自由至上主義は個人の自由を最大限まで保証しようとする。私は私を所有している。私は私の労働を所有し、そしてその労働の成果にも権利を有している。私が私を所有していないのならば、それは強制労働を強いられる奴隷に等しい。ノージックの主張する自己所有権という概念を突きつめたならば、臓器売買も自殺を幇助することも、すべてはその人の自己責任において許されるだろう。

(B-2) しかし、イマヌエル・カントは反論する。そのような判断は本当の自由だろうか。喉が乾き飲み物に手を伸ばすとき、人は欲望に支配されている。欲望に突き動かされて採る行動を自由とは呼べない。人々に賞賛されたい、卑怯な人間と思われたくないという動機から為す善行もまた道徳的価値に欠けている。理性に基づき、人間としての尊厳を守ることそれ自体を究極の目標として行動すべきだ。

(B-3) 公正派は個人の自由を認めつつも、極端な実力主義がもたらす格差を是正すべきと主張する。社会の原理原則を、社会の参加者全員で決めるとしよう。その会議にはさまざまな人がいるだろう。金持ちや貧乏人、多くの人にコネがある者、少数派の人種や宗教に属する者もいる。このような状態で公正な契約を結ぶことができるだろうか。公平な契約は、交渉力や知識が平等であってこそ初めて成立する。ジョン・ロールズは、参加者全員が自分の所属を忘れた平等の原初状態で、あるべき社会契約を議論したならばどのような結論がもたらされるかと問う。人々は自分の正体が弱者である可能性を恐れ、すべての人の基本的人権が尊重される社会を、不遇な立場にいる人々の社会的/経済的不平等が是正される社会を望むだろう。

(C-1) 上述の通り、パープルハート勲章は誰に与えられるべきか決定するには、その目的が議論されなければならない。例えば一部の大学では、人種的・民族的多様性を促進するため、黒人やラテン系のために一定枠を確保し進学率を意図的に高めている。このようなアファーマティブ・アクション(積極的差別是正措置)は、個人の自由という枠組みを超えて、大学という組織や制度そのものの意義を問わなければ生まれてこない。

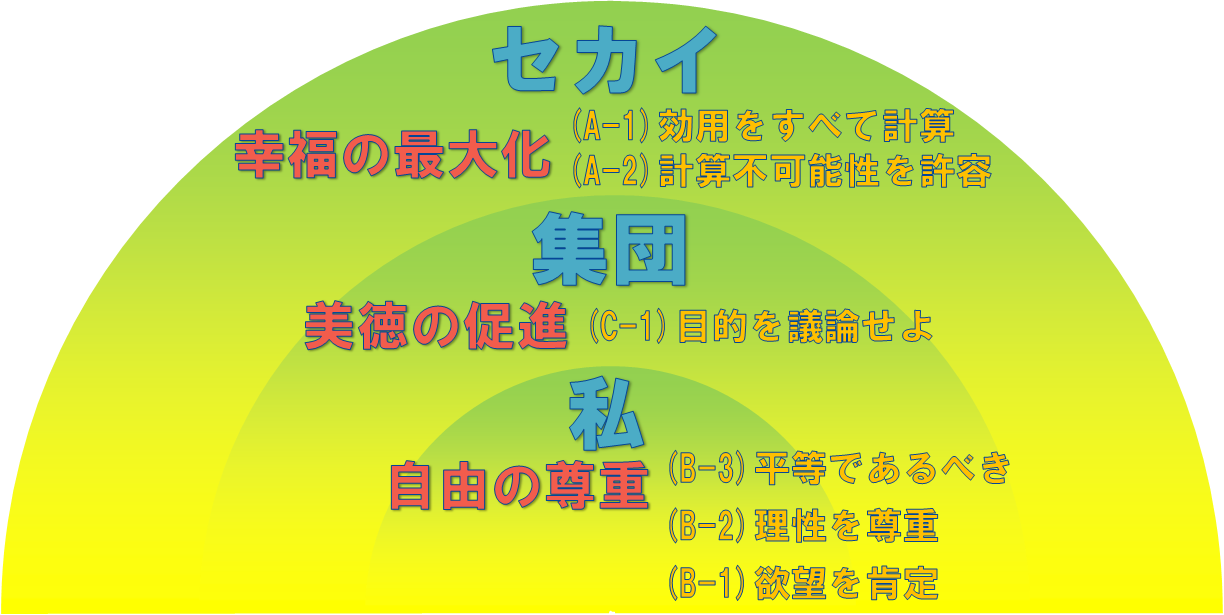

これらの主張を「セカイ-私」の関係から、正義についての仮想的な主体に基づき整理した図を示す。この図は、それぞれの主張が正義を実現するために必要とする情報量の大きさも表現している。なお、この図で「セカイ」としている箇所は世界、国、社会が適切ではないかと思われるかもしれない。これは、最大多数の最大幸福を考える枠組みは拡大/縮小が可能であり、最低限たった二人でもセカイに相当するため、あえてこのような表記としている。

トロッコの思考実験を思いだしてほしい。このまま進んで五人を殺すべきか、あるいは待避線に進んで一人を犠牲にするべきか。少数の犠牲をやむなしとする功利主義的選択に抗うには、二つの反論が考えられるだろう。ひとつは仮想的な主体を交代させたとき、もうひとつは正義の遂行に足る情報が不足していると疑うときだ。

例えば、待避線にいた一人があなたにとってかけがえのない人物、家族や恋人だったらどうだろうか。功利主義は社会全体を仮想的な主体として思考する。そのとき線路上の人々はあくまで無名の、交換可能な“名無しの権兵衛”でしかない。五人を失うよりは一人を見殺しにするほうがましだと計算するとき、属性を奪われた人間は無機質な数字、見分けのつかない白い箱でしかない。しかし、あなたがあなた自身として、誰とも交換不可能な固有のあなたとしてこの問題を思考するならば、見知らぬ五人を犠牲にしてでも守るべき一人をみいだすことができるだろう。

仮想的な主体を交代させず、あくまで功利主義を信奉する場合でも、決断をためらう場合がある。客観性に疑いを抱き、問題の状況に隠されている細部があるのではと不安を覚えるときだ。待避線にいるのは本当に一人だけだろうか。些細な工夫で即座にブレーキを修理すれば、誰の命も奪わずに済むのではないだろうか。計算の埒外にある可能性について想いを巡らすとき、誰もがトロッコの操作をためらう。

あなたが仲の良い友人二人と冬山にでかけたとしよう。天候に恵まれず、耐えることのない吹雪の音にさいなまれながら食料さえ底をついた。もはや人肉を食す以外に生き延びるすべはないと、三人が同時に思い至ったとする。このとき、あなたが功利主義的提案――三人はたがいに等価値なのだから、犠牲者はくじびきで選ぼう――を実現するには他の二人を説得し同意させなければならない。しかし、あなたが自由至上主義的態度――弱肉強食――を選択するならば、その必要は無い。

理想的な最大多数の最大幸福を実現するには、あらゆる効用を計算可能とし、かつ、その計算式について社会の構成員すべての合意が得られなければならない。理想的なコミュニタリアニズムは、組織や制度の目的についてそれに関わるすべての人々が公共の場で議論し意識をあわせ、共通善が醸成されるまでの充分な年月を待たなければならない。もっとも極端な自由至上主義を実現するには、ただ内なる声に耳を傾け衝動に身をまかせるだけでいい。アリストテレスから現代まで、サンデルの見出した正義を巡る三つの観点とそこから派生した数々の思想は、全体最適から実存まで、セカイから私までの間に横たわる長い道のりを連続的に彩っている。

全体最適が実現された世界

日本のどこか片隅にある街、咲良田には奇妙な特徴があった。そこで暮らす人々のほぼ半数が、物理法則さえ超越する特殊能力を有していた。しかし咲良田から離れるとなぜか能力のことを忘却してしまうため、街の外に知られることはなかった。人によって能力はさまざまで、大半はくだらないものだったが、中には危険なほど強力なものや悪用できる能力もあった。しかし“管理局”と呼ばれる公的機関がすべての能力者を把握し、問題を適切に処理していた。

咲良田に暮らす高校生、浅井ケイには完璧な記憶力という特殊能力があった。過去の自分の五感、意識をすべて再現し、確実に思いだすことができた。同じく芦原橋高校一年生、春埼美空にも強力な能力があった。世界の状態を過去の、特定の瞬間へとリセットする能力だ。

春埼の能力は、時間移動ではない。三日前にリセットしたならば、それまでの三日間は「なかったこと」になってしまう。そして春埼自身もこの能力の影響を受けるため、リセットしたことを忘れてしまう。しかし、強い能力は弱い能力を打ち消すことができる。ケイの記憶能力は春埼のリセット能力を凌駕しているため、ケイはリセットされる前にあった出来事を、ありえたかもしれない未来の記憶を思いだすことができた。

二人は高校の奉仕クラブに所属している。咲良田では危険な能力の持ち主は管理局の監視下に置かれ、ある程度の束縛を受けている。だが奉仕クラブで部活動の一環として、管理局から命じられた問題に対処することで、ある程度の自由を得ることができた。

第一巻では高校二年生の村瀬陽香から、死んだ猫を生き返らせてほしいという依頼を受ける。「貴女はその猫のために、世界を三日間殺す覚悟がありますか?」(p.27)世界中すべての人に三日間をもう一度やり直しさせる覚悟はあるかというケイの問いに、村瀬はうなずく。

単純に思えた依頼は、やがて複雑な様相を見せはじめる。ケイたちの前に現れたのは、咲良田の能力をすべて支配できると噂される謎の物体“マクガフィン”を奪い、管理局を打倒しようとする者だった。この作品は超常的能力を扱う点でジャンルとしてはSFに分類されるが、同時にある人物がなぜそのような行動を採ったのかホワイダニットを推理するミステリ作品としても読むことができる。

管理局は能力者たちを適切に“管理”していた。「どこからも苦情がこないわけじゃないけれど、人々が団結して抗議するような事態も起きていない」(p.17)。奉仕クラブの顧問を務める教師、津島は「俺達の組織は、あまり個人の幸せに興味がない。どちらかといえば、あいつの理想とはまったく反対に――世の中に能力が干渉しないことを目的に活動している」(p.251)という。

猫を生き返らせたいという個人的な欲望のために、世界を三日分殺すことは正義だろうか。浅井ケイは管理局を打倒しようとする革命家の決意を挫くため行動する。それは彼が奉仕クラブに所属する、管理局の実質的な構成員だから、ではなかった。彼自身が二年前、ある少女を能力が絡んだ事件で失い、それをきっかけに管理局への反抗をたくらんだ。敗北したケイは、管理局がたとえ完璧ではないにしても、そのために個人が暴走すればとりかえしのつかない事態を招くことを学んだ。

山田風太郎の〈忍法帖〉シリーズから荒木飛呂彦『ジョジョの奇妙な冒険』*10まで、さまざまな能力者たちが命を賭けて争う弱肉強食の世界を描いた作品は数多い。しかし本作は、管理局という名のシステムが理想的な全体最適を実現した世界で、独善的な個人がもはや正義とはならない静かな世界を描いた。

全体最適を超越する少年

果たして浅井ケイの行動は正しかっただろうか。現実の社会では、あらゆる効用を数値化することなどできるはずがない。しかし、本作品はあくまでフィクションだ。すべての特殊能力を把握する管理局の判断が、ひとりよがりな個人の判断より劣ることがあるだろうか。全体最適を実現する管理局こそが正義であり、反抗は愚かな行為でしかない。

しかし、第二巻はこの結論に異を唱える。管理局に呼びだされたケイたちは、魔女と名乗る人物と面会する。未来予測の能力を有す初老の女性は、名前さえ失い「あくまでシステムの一部分として、一種の機能として、言ってみればただ利用されるだけの道具として」(p.93)三十年近くものあいだ隔離されてきたのだという。

『これからの「正義」の話をしよう』では、功利主義の問題点としてアーシュラ・K・ル=グィン「オメラスから歩み去る人々」が紹介されている。すべての人々が幸福に暮らす理想の街オメラス。しかし、この町の繁栄は、たったひとりの子供によって支えられていた。知能が低く、栄養失調で、誰からも世話をされない惨めな子供。だが、この子供に情けをかければオメラスの繁栄は失われてしまう。罪のない子供の基本的人権を侵害してまでも、最大多数の幸福は実現されるべきだろうか。

魔女の境遇はこの短編小説の惨めな子供に似ているが、より巧妙な工夫がされている。魔女はこのような立場を管理局に強いられたわけではなく、自ら選んだ。未来予測能力がある彼女は、自分の能力を巡って無用な争いが起きることを避けるために、自ら個性を捨て道具となることを選んだ。「機械的で誰にとっても公平な、一つのシステムになること」(p.334)を決めた。管理局のための犠牲となったのではなく、彼女こそが管理局そのもの、全体最適を実現するシステムだった。

並行して、ケイたちは赤いカラーコンタクトをつけた少女、岡絵里と対峙することになる。中学時代、管理局への反抗を目論んでいたころケイは自分の目的のため岡を利用した。それは彼女の力になり、願望を満たしてやることでもあったが、ケイは「二年前、彼女は疲れ果てていた。とても深く、苦しんでいた。そんな状況で与えられた選択肢は、もう選択肢じゃない」(p.126)と悔いる。

イマヌエル・カントが、欲望に突き動かされるだけの自由は本当の自由ではないと主張していたことを思いだしてほしい。困窮した状況につけこみ、おたがいのためだとうそぶきながら知らず知らずのうちに選択肢を奪い行動を操る。個人の自由が許されれば許されるほど、むしろ自由意志はたやすく奪われる。

ここに描かれているのは二つの悲惨だ。極端な功利主義が行き着く悲惨と、極端な自由至上主義が行き着く悲惨。ベクトルが百八十度異なるこれらの悲惨が衝突するとき、ケイは困難な問題を強いられる。どちらの悲惨さを救うことも管理局に刃向かうこととなるジレンマに直面してしまう。だが、ケイは魔女の境遇を知った後ですら、管理局の存在を悪とはみなさなかった。しかし、管理局に知られることなく二つの悲惨を解決することなど果たして可能だろうか。

――なのに、きっと僕は、この計画を実行するんだ。

強い確信を持って、断言できる。

それは魔女や佐々野のためでも、岡絵里のためでもない。人のためなんて、そんなに綺麗な感情じゃない。

ただ、ケイ自身が嫌なのだ。誰もが救われる可能性が目の前にあった時、それに向かって手を伸ばさずにはいられない。

ここに、浅井ケイの思想がある。彼が目指しているのは、少数のやむを得ない犠牲を許容する最大多数の最大幸福ではない。すべての人の完全幸福だ。一切の例外を認めない、総員の完全無欠な幸福を願っている。

言うまでもなく、それはあまりに高すぎる望みだ。社会の現実を知らない、子供だけが夢想できる類の非現実的なお伽噺に過ぎない。ケイも、それを自覚している。管理局さえ実現できない理想を、彼に達成できるわけもない。だからこそ、人の力を頼る。ケイの能力はそれ単体では大きな力ではないが、春埼美空のリセット能力と組み合わせることで一時は管理局さえたじろがせた。個人が連携しあい、能力を組みあわせることで、まったく思いがけない力を発揮する。

こうして浅井ケイは、全体最適という前巻での正義を超越した正義を実現する――いや、そもそも彼は、第一巻の時点からその思想に到達していた。第三巻では過去に遡り、春埼美空との出会いと、中学生の時点で既に完成されていた彼の倫理観が描かれる。

全体最適を体現する少女

第三巻にとりかかるには、まず春埼美空という少女について説明しなければならない。春埼は〈サクラダリセット〉シリーズに欠かせない存在だ。それはリセットという特殊能力を有しているからでも、ライトノベルに欠かせない魅力的なヒロインだからでもない。彼女の性格、考え方、人間性こそがこの物語の中核を為しているからだ。

第一巻の表紙イラストに描かれたセーラー服の春埼からは、とりたてて変わった印象を受けない。どこか猫を思わせるおどけたポーズで、きょとんとした表情をしている彼女は、他愛ない冗談でも投げかけたならば日溜まりのように暖かな笑顔をこぼしそうだ。

しかし第一巻を読み進めるにつれて、違和感を覚える描写が増えていく。彼女はケイの言うことを鵜呑みにする傾向が強く、どこか杓子定規な話し方、物の考え方をする。中学二年生のときの彼女は、さらに極端だった。感情表現に乏しく、感情を自覚することも無い。まるでロボットと話しているかのような、壁に向かって話しているかのような印象を受ける少女だった。しかし、春埼に欠けているのは感情ではないとケイは指摘する。

「春埼。君に欠落しているのは、何かを特別だと考える意識だ。君は知らないかもしれないけれど、多くの人は自分自身が特別で、何よりも重要なものだと考えているものだよ。無自覚でも、本能的に。なのに君は、自分を特別だと考えていない」

トロッコ問題において、功利主義に基づき正義を考えるとき、人間がただの数値へ、見分けのつかない白い箱と化してしまったことを思いだしてほしい。実存から遠く離れ、セカイを仮想的な主体として全体最適な思考をするとき、その人は他者をただの白い箱に、冷たい石ころに変えなくてはならない。

「つまり貴女にとって、世界はそれほど平坦なものだって意味よ。例えば二つの箱にそれぞれ色がついていたら、好きな方の色を選んで箱を開ければいい。箱の形が違ったら、その形を理由にしてもいい。だけど貴女の前にあるのはいつだって、まったく同じ形をした、二つの白い箱」

第三巻では、母親に愛されたいと願う七歳の少女、クラカワマリを春埼は助けようとする。なぜ、そうするのか。それが、彼女のルールだから。イマヌエル・カントは偽善を認めなかった。人々に賞賛されたい、卑怯な人間と思われたくないという動機から為す善行すら道徳的価値に欠けるとみなした。理性ある人格を究極の最大目標とするカントの理想を春埼は実現している。すべての人が白い箱でしかない彼女こそ、完全無欠の善だ。しかし、ただ自分の決めたルールに従うだけの春埼をケイは突き放す。

自分はなぜ感情を失ったのか、理由を探るため特殊能力の助けを借りて五歳の頃の記憶をたどる。そこで彼女が見出したのは、悲しみに満ちた世界だった。私たちがごく当然と思っていること、逆らいようのない、この世界を成立させている法則そのものが彼女にとっての悲しみだった。

「何もかもが同様に、悲しみに繋がっているのなら。あらゆる選択肢は、無意味だ。何を選んでも、何も変わらない。だから君は、何も選べなくなった。何も選べないのに、何かを選ばなくてはならないから、君自身の行動を規定するルールを作った」

第二巻に登場した魔女は、全体最適を実現するため自らの個性を失いシステムとなった。春埼美空は魔女と相似形を為している。彼女もまた全体最適を、いや、浅井ケイの理想と同じく世界からすべての悲しみが消え去ればいいと願っている。しかし、魔女と異なり春埼には力が無い。どんな選択肢も悲しみを拭えないのなら、感情のともなわないルールで機械的に選択するしかない。

抽象的すぎて、わかりにくいだろうか。確かに春埼の悩みは難解に思える。しかし実は、誰しも経験のある日常的でありふれた悩みに過ぎない。サンプルとして、第四巻に収められたショートショート「ある日の春埼さん~お見舞い編~」を採りあげよう。

珍しく風邪をひいたケイが、学校を休んだ。春埼はお見舞いに行くことを思いつく。おかゆを作ってあげようと土鍋や具材を鞄につめこみ、洋菓子店でアイスクリームを買う。準備万端、すべてが整った彼女はしかし、マンションの前で立ち止まる。ケイは、優秀な人物だ。体調が悪くとも一人で食事を準備できるだろうし、一人きりでいることを苦痛だとは感じない。自分にとって最善の方法は、ケイが治るのを黙って待つことではないか。

行き過ぎた不安を、あなたは馬鹿げたものと思うかもしれない。ケイだって熱がひどければ弱ることもあるだろう。とりあえず訪れて様子を見てみればいい。たとえ迷惑がられようとも、ケイを心配する気持ちが本当ならば当たって砕けろで押しかけてみてはどうか。

そう、春埼美空の思考は私たちとは違う。正確には、私たちが少なからず有している思考の傾向が極端な方向へとずれている。人は少なからず実存に基づく考え方、自由を愛する考え方をする。愛する人のために良かれと思う行動をし、それが結果として相手から選択肢を奪うこと、相手を操ってしまうことを悪とは信じない。

だが、春埼は極端に全体最適な考え方をする。自分だけではなく、自分とケイの双方にとって最適の選択をしようとする。彼女はたった二人でセカイを構築し、セカイにとって最適の選択肢を採る。一方の線路はケイのマンションへ、もう一方の線路は帰り道へと続いている。どちらを選ぶことも彼女にとっては悲しい結論にしか到達しない(ケイの部屋へ進めば幸せになれるじゃないかと思うなら、あなたは自由を愛する楽天家だ)。力が不足している春埼は全体最適の静かな世界で悲しい結末にしか到達できず、結果として感情が摩滅する。

第四巻に収められた作品には、全体最適と実存を巡る問題があちらこちらに顔をみせている。シリーズ外の独立した短編である「ホワイトパズル」すらそうだ。河野裕という作家がどれだけこの問題に呪われているか痛感せざるを得ない。

では、春埼美空を救済するにはどうすればいいのか。彼女を極端な全体最適の悲惨さから救うにはどんな手立てがあるのか。

第二巻で、魔女は春埼に奇妙な質問をする。「貴女は、石に恋することができる?」(p.104) もちろん春埼は否と答える。しかし重ねて魔女は問う。あなたの好きな人から手をもぎましょう。足をもぎましょう。それでもあなたは彼のことが好きか。では彼の目鼻をつぶし、耳をそぎ、口を縫いつけたなら。思考することしかできない、いっさい意思疎通ができない彼を愛せるか。では、彼を石に変えたなら。思考することしかできない冷たい小石に変えたなら。では、その石から思考を奪いましょう。ただの石に転じた彼を、あなたは捨て去ることができるだろうか。

この問いは、一巻に登場する思考実験を連想させられる。「私のこの言葉が、貴方の知る言語とは全く別のものだったと仮定しましょう」(p.65)二人は意思疎通できているようで、実はおたがいにまったく異なる言葉を話している。たまたま発音が似ているだけで、意味が通じていると勘違いしている。

「互いの言語を知らなくても、互いに勘違いしていても。それでも私は貴方の言葉を理解して、貴方に言葉を伝えられると信じている」

「無理だよ。そんなの、奇跡の領域だ」

「でもきっと貴方は生まれた頃、この世界の言葉を知らなかった。それから言葉の意味を一つも間違えることなく、全て正確に理解してきたと思う?」

石と、愛する人だった石とはなにが違うのか。互いに同じ言葉を話し気持ちが通じあっているという思いがただの錯覚ではないとなぜ言えるのか。もしも、世界に存在するのが真っ白な箱や冷たい小石だけだったなら、私はきっと絶望し、感情を失ってしまうだろう。そこに愛する人がいると信じ、言葉を交わし微笑むこと。コミュニケーションの海に身を投じなければ実存は生まれない。

全体最適の罠に捕らわれ感情を喪失した春埼美空が実存を回復するために必要なもの、それは他者への信頼だった。しかし、悲しみに包まれた世界で誰が彼女の希望となれるのか。最大多数の最大幸福さえ少数を犠牲にする残酷な世界で、どんな正義にすがることができるというのか。もはや言うまでもないだろう。それは、全体最適を超越する正義を目指す者でなければならない。

かくして、運命共同体が成立する。

再び、これからの正義

ハーバード大学教授とライトノベル作家、どちらの主張をあなたは「これからの正義」として認めるだろうか。

両者の考えは、部分的には共通している。極端な功利主義も、極端な自由至上主義も、どちらにもそれぞれ問題がある。全体最適は人間から感情を奪いシステムに変えてしまう。かといって個人の自由だけを重んじれば、人々は欲望に踊らされる操り人形と化してしまう。個々人は無力でも、たがいに意思疎通し助けあうことで大きな力が生まれる。この点については、二人は意見を同じくしている。

しかし、そこからが違う。サンデルが中庸の道を説いたのに対し、河野裕はラディカルな理想論を語った。「みんなで話しあって妥協できる落とし処をみつけよう」と大学教授が提案したのに対し、ライトノベル作家はただ短く「あきらめるな」と突き放した。一人も犠牲にしない、誰もが幸せになれる方法がきっとあるはずだ、と。

まっとうな大人ならば、軍配をどちらにあげるべきかは明白だろう。咲良田は空想の舞台に過ぎない。常人には無い特殊能力があるからこそ、浅井ケイは事態を切り抜けることができる。現実の社会でサバイバルを強いられている人々にチートはできない。ライトノベルなどというご都合主義な夢想世界に浸って現実逃避しているようでは子供たちの未来が危ぶまれる――『これからの「正義」の話をしよう』を読むほどの知的な社会人ならば、そんな風に嘆くかもしれない。

なぜ、人を殺してはいけないのか。1997年8月15日、筑紫哲也がメインキャスターを務めた報道番組「ニュース23」内の討論企画にて、一人の高校生がこの質問をした*11。1997年はいわゆる「酒鬼薔薇事件」が起きた年だ。兵庫県神戸市で当時14歳の少年が複数人の小学生を殺傷した犯人として6月28日に逮捕された。この短く、素朴で、しかし人々をたやすく思索へひきずりこむ疑問文は現在もその引力を失っていない*12。

90年代後半からゼロ年代前半にかけて「セカイ系」と呼ばれる作品群が生まれた。一般的には「内向的な主人公の日常や恋愛といった小状況が、国と国との争いや世界の滅亡といった大状況に直結してしまう」様子を描いた作品と認識されている。

セカイを守るべきか、それとも愛するキミを守るべきか。セカイ系作品の主人公はときに、功利主義と自由至上主義のどちらを正義とするか選択を迫られた。トロッコ問題における五人を拡大したのがセカイであり、待避線上の一人を実存にとってかけがえのない存在に置き換えたのがキミだ。浅井ケイがこの問いを投げられたならば、たやすく答えるだろう。セカイもキミも、どちらも守る。そんなうまいやり方が、きっとあるはずだと。

世紀の変わり目にセカイ系作品が生まれたのは、社会状況の大きな変化が背景にある*13。中間社会領域が喪失し、子供たちは道徳について思考する仮想的な主体を失った。多元化社会の到来と共に、たったひとつの正しい道徳観を共有することなどできなくなった。誰にも価値観を束縛されないという自由は、同時に道徳的基盤までも破壊し、人々は徹底した功利主義と徹底した自由至上主義という二つ以外の選択肢を失ってしまった。

世紀の変わり目に、人命尊重という道徳観が突如失われたとは考えにくい。壊れた子供たちが心の闇にとらわれモンスターになったのではないとすれば、子供たちはこのときから「なぜ、人を殺してはいけないのか」という問いへの答えを大人たちに教えてもらうのではなく、自ら手探りして道徳的根拠をみつけださなければならない状況へと追いこまれたのだろう。

サンデルの主張するとおり、これからの正義に必要なのはコミュニティだろうか。たがいの価値観を公共の場で議論を通じてすりあわせ、共通善をつむぐべきだろうか。「なぜ、人を殺してはいけないのか」という疑問文に寄せられた膨大な意見を眺めていると、正直なところ私は悲観的な態度を採りたくなる。なるほど、サンデルの主張は現実的だ。では、サンデルの主張に共鳴する者たちはみな、もうひとつの絶望的な現実にも目を向けるべきだろう。

春埼美空が、見舞いに行くべきか逡巡したことを思いだしてほしい。セカイは、たった二人でも成立する。全体最適と実存を巡る諸問題は、集団を構成する人数のスケールを変えるだけでは解決されない。どんなコミュニティも人間性を欠いた無機質で残酷なシステムに、あるいは利己的な目的のため闘争する狂気の存在に転じる危険性を宿している。必要なのは、強い意志ではないか。私からセカイへ、セカイから外部へと突き抜ける一筋の希望。それこそが現代に必要なこれからの正義ではないか。

いや、こんなことを結論するのは、そもそも時期尚早だ。第五巻が刊行されるのは、今年の春になるという。私たちはまだ知らない。咲良田の未来はまだ明かされていない。

さあ、これからの「サクラダリセット」について語ろう。