《解説》

評論「虚ろの騎士と状況の檻――ゼロ年代本格ミステリからセカイ系への応答」の一部を試供品として以下に公開します。

本稿の全文は探偵小説研究会機関誌「CRITICA」第5号に掲載されます。「CRITICA」の詳細、入手方法については以下のリンク先を参照してください。

「CRITICA」:探偵小説研究会

http://tanteishosetu-kenkyukai.com/critica.htm

章構成は以下の通りです。

- 序章 探偵役の倫理的役割

- 第一部 聖者への断罪

- 第一章 ミルグラムの電気ショック実験

- 第二章 東野圭吾『容疑者Xの献身』

- 第二部 不透明な世界で

- 第一章 クリストファー・ノーラン監督『ダークナイト』

- 第二章 綾辻行人『Another』

- 第三部 救済の論理

- 第一章 相沢沙呼『午前零時のサンドリヨン』

- 第二章 似鳥鶏『さよならの次にくる』

- 第三章 円居挽『丸太町ルヴォワール』

- 終章 あなたが選ぶ物語

九〇年代後半から現代にかけて、社会状況の大きな変化が「セカイ系」と呼ばれる作品群を生みだしました。本稿は現代の国内本格ミステリがセカイ系から受けた影響とその応答について詳述します。

以下「虚ろの騎士と状況の檻」の序章、第一部第一章、終章の前半を公開します。

作品内容(真相、犯人、トリック)には触れない箇所だけを抜粋しています。

序章 探偵役の倫理的役割

客観的判断は、主観的判断より常に正しいだろうか。

事前に状況をよく観察し、さまざまな意見や考え方の違いに触れたうえで全体的視野から下す決断と、ひとりの個人が湧きおこる欲求に突き動かされて採る衝動的な手段とでは、どちらが正しいだろうか。多くの人々が幸福になれる選択と、自分だけがひとりよがりな欲望を満たす選択とでは、どちらが望ましいだろうか。

もちろん、あなたは***を選んだことだろう。少なくとも、私が***のほうを正しいと思い込ませようとしたことは、感じとっていただけたかと思う。もちろん、私は意図的に、あえて誤誘導をもくろむ書き方をした。あなたの意志判断を操ろうとした。きっとこの後、実は***のほうが正しいこともあるという主張が展開されるのだろう。

では、その補正を踏まえた上で問い直そう。客観的判断は主観的判断より常に正しいだろうか。

ミステリは論理の物語だ。しかし物語には違いない。そこには人がいる。人の心がある。恐ろしい罪と然るべき罰があり、それを巡る葛藤がある。されど、ミステリは論理の物語だ。その葛藤にさえ論理の光が射しこまなければならない。

各種ミステリランキングの首位を独占し東野圭吾の人気を決定的なものとした『容疑者Xの献身』(二〇〇五年)*1は、同時に本格ミステリとしての評価を巡って騒然たる論争が繰り広げられた。笠井潔は東京創元社「ミステリーズ!」誌上の連載時評で本作をとりあげ否定的な評価を示した後、同連載で辻村深月『ぼくのメジャースプーン』(二〇〇六年)をとりあげた。

『ぼくのメジャースプーン』は、超常的な能力を有する小学生が非道を為した輩に復讐する物語だ。犯人はあらかじめわかっており、ただその罪に対して妥当な罰はなんなのかディスカッションを通じて模索する。いわば探偵役が犯人に対しどのように処するべきかという面だけがクローズアップされた特異な作品だ。笠井潔はこの作品を、悪や犯罪をめぐる面からミステリの新しい探求を試みた作品として評価し、その一方で探偵役が犯人の狂気に感染しているとして『容疑者Xの献身』を批判した。

「犯罪に関する難解な秘密が、論理的に、徐々に解かれていく径路」のうち、二〇〇〇年代の探偵小説が直面している危機として、これまで「論理」部分の失調が論じられてきた。しかし、「難解な秘密」の源泉である「犯罪」それ自体が、すでに自明ではない。悪や犯罪をめぐる面からも、探偵小説の危機は捉え返されなければならない。

本格作品として二〇〇五年度に高い評価を得た東野圭吾『容疑者Xの献身』、石持浅海『扉は閉ざされたまま』には、「犯罪」の自明性の失調が無自覚的に露呈されている。『娯楽としての殺人』のヘイクラフトの主張に反し、二〇世紀探偵小説は人間性の廃墟、近代的な法思想の亀裂から生じたジャンルだ。無能な警官と天才型の素人探偵という設定は、国家主権への侵犯としての犯罪、そして処罰というシステムに生じた亀裂を寓意している。公権力が独占する犯罪捜査の権利を、探偵役は「私」のもとに奪還しようとする。『僧正殺人事件』や『Yの悲劇』のように、ある場合には処罰の権利さえをも。

万人が理性的であるという近代的理念の空洞化が、二〇世紀探偵小説を生みだした。犯人は「異様な動機」から殺人に走るし、国家理性の体現である警察や法廷は無能をさらけだす。探偵小説の作品世界で、理性的なるものは探偵役の一点に凝縮される。しかし『容疑者Xの献身』や『扉は閉ざされたまま』では、理性の最後の砦と見なされた探偵役さえ犯人の「狂気」に感染し、しかも感染している事実には無自覚なのだ。

それでは本当に『容疑者Xの献身』では探偵役が犯人に同情し心酔しきっていただろうか。犯人の狂気に魅入られ理性の代表者としての立場を見失っていただろうか。本稿は、笠井潔が「犯罪」の観点から探偵小説の危機とそれを超えようとする動きを考察したのに対し別の観点から、より低い視点――探偵役の倫理的役割――からそれを照らしなおし、近年の国内ミステリが迎えつつある変容を浮き彫りにする。

本作は三部構成を採る。第一部では探偵役の倫理的役割について整理したうえで、前述の通り『容疑者Xの献身』において探偵役が自らの役割を見失っていたか検証する。あわせて、叙述トリックのニュートラルな性質が人間性の描写に与えた効果を探る。

第二部では綾辻行人『Another』(二〇〇九年)*3を分析し、探偵役の限界と善悪との関係について考察する。原稿用紙換算一千枚のホラー大作であると同時に本格ミステリとしての趣向が評価された本作では、探偵役が成立せず客観的状況を把握できない不透明な世界で、善悪の境界が不気味に溶解している。また、そのことを深く理解するためクリストファー・ノーラン監督『ダークナイト』(二〇〇八年)*4をとりあげる。善悪二元論を基調としながら単純な勧善懲悪を描かず、正義と悪の闘いをシリアスに描いた本作は、倫理を巡る思想にミステリ作品との深いつながりがある。

第三部では二〇〇九年に刊行された若手作家の作品として、相沢沙呼『午前零時のサンドリヨン』*5、似鳥鶏『さよならの次にくる』*6、円居挽『丸太町ルヴォワール』*7の三作を採りあげる。ミステリとしての興趣とはまるで無関係のように思える自意識とコミュニケーションの描写が、現代の探偵役が他者を救済することの困難さと密接に結びついていることを示す。

最後に、現代の社会状況を読み解く重要なキーワード「セカイ系」についての概念を整理した上で、現代の国内本格ミステリがどのような応答を返しつつあるのか見ていく。

では、読解を始めよう。ただし探偵役の倫理的役割を理解するために、まずはある心理学実験のことを紹介させていただきたい。

第一部 聖者への断罪

第一章 ミルグラムの電気ショック実験

そのアルバイトは新聞広告で知った。広告主はイェール大学、一時間で四ドルが現金で支払われるという。応募した私は指示された建物に入った。賃金を受けとり、説明を受ける。

罰が学習に与える影響を調べたい、と白衣の試験官は云った。二人一組で教師と生徒役になり、生徒がテストを受ける。答えを間違えたならば教師は生徒に罰として電気ショックを与え、それが学習に効果を与えるか調べるという。

説明を聞くもう一人の男がいた。名前はウォレス、同じアルバイトに応募したらしい。くじびきの結果、私が教師役、ウォレスが生徒役になった。白衣の試験官に別の部屋へ案内される。独房のような部屋に、まるで死刑囚を座らせるためとしか思えない電気椅子が鎮座していた。試験官と協力してウォレスを椅子に縛りつける。肌にクリームを塗り、電極を貼りつける。準備が済むとウォレスを置き去りにし、私だけが別の部屋へと案内された。そこには巨大な発電機があった。電圧を示す数字とボタンが並んでいる。十五ボルトから始めて、だんだん上げていってください。試験官はそう告げた。

実験が始まる。簡単な記憶力のテストだけに、初めは順調だった。マイク越しに聞こえるウォレスの声は陽気だった。しかし電気ショックを与え続けるうち、焦りからなのか間違いが増えていく。気がつけば電圧は百ボルトを超え、痛々しい悲鳴が聞こえてきた。やめてくれ、俺は心臓が悪いんだ!

三百ボルトを超える。ウォレスはもう、声さえあげない。私は試験官を見る。答えがなければ、間違いとみなしてください。いつの間にか、私は笑っている。笑いながらボタンを押す。きっとこれはなにかの冗談に違いない。

一九六一年、イェール大学心理学助教授だったスタンレー・ミルグラムが行ったのは、罰が学習に与える効果を調べる実験では無かった*8。電気椅子は偽物であり、苦しんだかに見えた生徒役は金を払って雇った役者だった。ミルグラムは、人々がなぜ権威に服従するのか調べようとした。

実験に先立つ調査では、せいぜいサディズムの傾向がある一部の者しかボタンを押し続けることはないと、イェール大学の学生も一般市民も、著名な精神科医さえもが同じ予想をした。現実は、違った。世界中で行われた追試により、六二~六五パーセントの人間は信頼できる権威のためならば他者の命を奪いかねない命令さえ従うことが判明した。

ある極限状況下で選択を迫られたとき、人はどう行動すべきか。この問題は古来から形を変えて幾度となく問い返されてきた。難破した船から投げだされた乗組員たち、一人の男が波間に浮かぶ板きれにすがりついた。同じようにしてもう一人の船員がすがりつこうとする。板きれが二人分の体重を支えることはできないと判断した男が、後から来た者を突き飛ばし、水死させた。この男は罪を問われるべきだろうか。この倫理問題は古代ギリシアの哲学者の名にちなんで「カルネアデスの舟板」と呼ばれている。

少なくとも日本では刑法三七条一項の緊急避難とみなされ罪を問われない。では、少し形を変えて次のような状況はどうだろう。同じように難破した船があり、海に投げだされた百人の乗客がいる。救命ボートの定員は六十名、既に五十名が乗っており、単純にして冷酷な算術から残り十名しか乗せることはできない。アメリカの生物学者ギャレット・ハーディンの「救命ボートの倫理」は、地球環境の有限な資源を守るには発展途上国を見捨てるべきという主張のための比喩として提唱された。

恐らく、あなたはこれらの問題を知り(あるいは既に知っていて)深く考え、なんらかの答えをだしただろう。さて、あなたの答えはあなただけのものだろうか。ハーバード大学心理学部の進化生物学者、マーク・ハウザーは倫理的判断を迫られる状況下で人はどのように思考するか調べた。暴走するトロッコから五人の命を守るために一人を犠牲にしなければならない「トロッコ問題」について、条件にバリエーションを持たせインターネット上でアンケートを採った。その結果、所属する国や民族、教育や宗教的背景にかかわらず回答は大多数が同じであり、しかも問題条件によってなぜ選択を変えたのか判断理由を明確に説明できる者は全体の三割しかいなかった。

誰もが、素朴な感情を持っている。バカンスに訪れた東南アジアの国で、大津波に襲われた村に迷いこむ。目の前には赤ん坊を抱いた母親が放心したまま目を宙に泳がせている。その胸元では痩せこけた赤ん坊が泣き声をあげる力さえ失い、ぐったりと目を閉じている。私がどのような感情に襲われ、どのような行動をとりたいと願うか、あなたならきっと察してくれるだろう。

さて、あなたは小腹が空いた。なにか甘い物でも食べたいところだ。近所のコンビニエンスストアにでかけ棚から甘味類を手にとり、レジへと向かう。そこには大津波で被害を受けた東南アジアの国に支援するための募金箱がある。あなたは財布を覗くが、千円札一枚の他は万札ばかりで小銭はまったく無い。お釣りを募金しようと考えていたら、こんなときに限って合計金額は千円ちょうどだった。あなたがどんな行動をとりたいと願うか、まあなんとなく私は察している。

ミルグラムの電気ショック実験が示したように、人はたやすく状況に流される。場の空気を読み、これこそが客観的判断だと錯覚した考えにとらわれる。思考実験としてならばイェール大学の学生も一般市民も精神科医も「自分ならばボタンは押さない」と想像した。しかし冷たい目をした白衣姿の試験官がちらりと様子をうかがうのに気づいたとき、人々は不安をごまかすように笑いながらボタンを押していた。

客観的状況を察したとき、人は素朴な欲望を押しとどめる。マーク・ハウザーがトロッコ問題のアンケートを通じて明らかにしたように、誰もが共通した高度な倫理的判断能力を有している。カルネアデスの舟板のような事例で人が罪に問われないように、状況によっては殺人さえ許される。人は、それがしかたのないものであれば罪ある者を罰しない。だが、その高度な倫理的判断能力はときに凄惨な現実をもたらす。

個人的な欲求と客観的最適解の二択という道徳的ジレンマで人は揺れ動く。しかし主観的欲求から客観的判断への裏切りは、一般に想像されるよりも遙かに無慈悲で、容赦がない。ミルグラムの実験はそもそもナチスによるホロコーストのような大量虐殺がなぜ可能だったのかを理解するために始められた。人を傷つけてはならないという道徳則は、ひとりひとりの個人の内面にある客観的判断という名の錯覚に過ぎない。もし社会全体が狂気に感染したならば、その客観的判断は主観的な欲求を容易に裏切り、あなたの指先を血に染めることになる。私たちは高度に倫理的な判断ができるからこそ、不道徳になれる。

謎に囚われた人々が疑心暗鬼のまなざしを向けあうとき、そこに現実認識の共有は無い。ある者は軽薄なアメリカ人の青年実業家を殺人鬼と信じ、別のある者は糟糠の妻に秘められた過去のロマンスがあったのではないかと恐れる。客観的現実を見通せないとき、日常のさざ波に見え隠れしていた不和の種は音もなく芽を吹き、人々の心へ不気味に根を這わせていく。

そんな疑惑に惑わされることもなく、探偵役は堅実な推論を積み重ね、すべての人が納得しうる客観的現実を回復する。罪人に同情あるいは断罪を下す探偵役の立場は、世俗の道徳家たちや司法の役割とは異なる。探偵役は正義ではない。ただ、ありのままの事実を正しくみつめようとするだけだ。

「人間の慈悲には限度がありますわ」ウートラム夫人がわなわな震えながら言った。

「いかにも限度がある」ブラウン神父はむしろひややかに言った。「そして、その点にこそ、人間の慈悲とキリスト教の慈悲の本当の違いがあるのです。きょうあなたがたは、わたしを無慈悲と呼んでさげすまれ、すべての罪人を許さねばならぬ、と説いてたしなめられた。そのときわたしが恬として恥じぬようであったとしても、それは許していただかなくてはなりません。なぜならそのときわたしは、あなたがたが人の咎を許すのは、その咎が本当の罪ではないとお思いのときに限ってのこと、と知ってあえて賛同しなかったのです。みなさんが罪人を許すのは、その人の咎が犯罪ではなく習俗にすぎぬとお考えになるときだけなのだ。だから、みなさんは、世間の慣習として行われる離婚を大目に見るのと同じに、慣習として行われる決闘を大目に見ようとなさる。あなたがたが人を許すのは、許すほどのことが何もないからなのだ」

「もうたくさんです!」マローが叫んだ。「しかし神父さん、あなたはああいう陋劣な所業がわれわれに許せるとでもお思いなのですが?」

「思いません」神父が言った。「しかし、われわれ司祭はそれを許すことができなくてはならぬのです」

ジャンル黎明期から、探偵役は犯人に繰り返し同情してきた。ただし、それはありきたりな同情ではない。無条件に我が子の境遇を憐れみ罪を見逃す慈母の類のものではない。ブラウン神父の許しには、世俗の者たちのそれとは似て非なる深みがある。

一人殺せば殺人者だが、百万人を殺せば英雄だ。映画『殺人狂時代』で大量殺人鬼の口を通して語られたチャールズ・チャップリンの高名なセリフを引くまでもなく、ある社会の道徳が他の社会でも通用するとは限らない。ネット上でのマナー、いわゆるネチケットが近年急速に論じられ普及してきたように、人々は時代の変化に応じて道徳律を刷新する。新しい道徳律は必ずしも一部の者たちだけが独善的に決定し上意下達してきたわけではない。マーク・ハウザーがネットでのアンケートを通じて明らかにしたように、高度な倫理的判断能力そのものは誰にでもある。

それにも関わらず、探偵役だけが法に代わって犯人を断罪したり同情したりすることが許される。それは、探偵役だけが優れた道徳観を有しているからではない。探偵役だけが卓越した推理によって確かな真相を、誰もが信頼できる客観的状況を示すことができるからだ。罪人の行為を白日の下にさらしたとき、もしそこに道徳的な落ち度があったならば容赦なく減点する。社会的弱者としてのやむにやまれぬ事情があったならば、ときとして司法を裏切ってでも暖かな同情の手を差しのばす。

精緻な推理で真相を推理し、誰もが共有しうる客観的現実を回復する。その上で、あるべき最善の倫理的解答を模索し、同情あるいは断罪の判断を下す。それが理性の代表たる者の務めだ。探偵役は、私利私欲に走った不貞の輩を告発することはあっても、社会の底辺で苦しむ無私の聖者を断罪しようとはしない。

...ここから各作品論に入ります...

終章 あなたが選ぶ物語

探偵の倫理的役割を観点として五つのミステリ作品を分析した。これを踏まえて近年の国内ミステリ作品とセカイ系との関係を以下に論じる。だがその前に、この概念について簡単に整理しておこう。

セカイ系とは九〇年代後半から現在にかけてアニメや漫画、ライトノベルといった若者向けサブカルチャーの作品に共通した特質を有す作品群を指す。その特質については論者によってばらつきがあるが、概ね「内向的な主人公の日常や恋愛といった小状況が、国と国との争いや世界の滅亡といった大状況に直結してしまうこと」が一般的な意味として定着しつつある*10。

本稿の冒頭の問いも、セカイを救うか(客観的判断)あるいは愛しいキミを守るか(主観的判断)多くのセカイ系作品で主人公が課せられてきた選択から発想したものだ。といって、客観的判断か主観的判断かの選択で悩むだけならば、それは日本人が古くから慣れ親しんできた「義理と人情の板挟み」の焼き直しに過ぎない。重要な点は、九〇年代から続く社会状況の大きな二つの変化が、義理からセカイへ、人情からキミへの移行をもたらしたことにある。

社会状況の大きな変化とはなにか。限界小説研究会『社会は存在しない』*11刊行時のトークイベントにて執筆者の一人、渡邉大輔はセカイ系の捉え方について論者の間で二つの立場があると発言している。

佐々木[引用注 佐々木敦]:ところで「実存」と、「構造」とか「社会」っていうものは、そもそも二項対立で捉えられるものなのかな?

渡邉[引用注 渡邉大輔]:ご指摘はもっともで、例えば、個人的にもそれは、この本の中で密かに示されている「セカイ系」に対する二つの立場の違いに表れていると思っています。というのは、まず冒頭にある笠井潔さんの「セカイ系と例外状態」という論文。ここでは、繰り返すように、いまの「セカイ系」は一種の例外状態という、外部がなくなり、のっぺりした「一元的」な世界と類比的に捉えられるべきだとされている。

しかし一方で、小森健太朗さんの「モナドロギーからみた舞城王太郎」では、「セカイ系」とはひとびとのオタク的な閉じた世界が、「多元的」にいくつもいくつも存在している世界のことだと主張されている。これは、セカイ系を構造や社会から見た捉え方と、「実存」から見た捉え方の違いと言えるでしょう。これは一見すると対照的な「セカイ系」のイメージですが、しかし個々の「実存」の住む世界が多元的になったからこそ、すべてが一つのフィールドに乗せられるようになったとも言えるわけで、両者を簡単に区別することはできない。

『佐々木敦×限界小説研究会トークショー -インタビュー:CINRA.NET』*124/5ページ

以下、右掲書に所収の笠井潔「セカイ系と例外状態」や本田由紀『多元化する「能力」と日本社会』*13を援用しつつ、中間社会領域の喪失と多元化社会の到来について簡潔にまとめる。

第二次世界大戦後、資本主義経済の発達は産業構造の変化をもたらした。自由競争と科学技術の発達は過剰供給をもたらし、無限の需要を捏造すべく生活上の必要性から離れた欲望に応える情報化/消費化社会が到来した。それは画一的な製品の大量生産と大量消費から、やがて消費者ひとりひとりの多彩なニーズを満足させる方向へと変化した。マスメディアや商業主義が現実を仮想現実化し、情報技術の発達と浸透は人々を固有現実へと分断した。

かつての農村社会には協働のための村落共同体が不可欠だった。しかし農作業の機械化が協働を不要とし、外部から市場社会が浸透すると村内での自給自足体制は崩れた。偏差値によってふるいわけされた労働者たちは、フォード主義的大量生産やサービス産業が待ち受ける都市部へ送りこまれる。後に残されたのは、人と人とのつながりが失われ全国均一の閑散とした光景が広がる郊外だけだった。

並行して、自由な経済競争から不可避的に生じる経済格差によって平等の原理が損なわれることを防ぐため、国家による再分配システムと高度な福祉が実現された。諸個人は微細な権力の編み目に縫い込まれ、画一的で無個性な生に甘んじる他無かった。

しかし、アメリカやEU諸国では七〇年代前半に高度経済成長が終熄し、日本もまたバブル崩壊後に長期的な経済不況を迎える。限界を迎えた資本主義は小泉純一郎首相の構造改革に代表されるネオリベラリズムへと転換する。規制撤廃で経済活動の競争を促進すると同時に、福祉や公共サービスは縮小され、終身雇用制や年功序列賃金といった長期的な安定を保証する制度は崩れていく。マーガレット・サッチャーの言葉「社会など存在しません、あるのは個人と家族だけです」が示すように、安らかな生が約束されない例外社会で人々は生き残りを賭けた争いへと投げこまれる。

勝ち組は国境を越えた競争へと参戦し、国内経済にとりのこされた負け組は、人件費の安価な移民や海外労働者とコストを比較される。ひたすら勉学にいそしみ良い大学に入れば安定した生涯を送れるなど過去の夢物語に過ぎない。競争が激化する苛烈な市場経済で生き残るには、対人能力やポジティブ志向までもが業務上の必須能力となる。学力だけではなく個性や人間力までも要求される子供たちは、ひとりひとりがまったく異なる人生の目標へと追いたてられ、高度なコミュニケーション能力が無ければスクールカーストの最下層へと追いやられかねない恐怖に怯えている。

これら社会状況の変化を、より大きなスパンから個人主義の限界としてまとめることもできるだろう。二度の世界大戦という未曾有の災厄を経験し、世界は全体主義の悪夢を繰り返すまいと半世紀に渡る試行錯誤を重ねた。科学技術の発達と資本主義経済の成功が空前の経済的豊かさを実現し、大量消費社会を謳歌する祝福された個人が誕生した。しかし世界的な不況が訪れたとき、かつて近代的自我確立の妨げだったはずの中間共同体から解き放たれた自由な若者たちは、悪夢的な閉塞感に包まれる。地道な努力を積み重ねても、社会での成功も安定も保証されない。人生の模範となるような先達も、生を共にする同志も不在の状況で、若者はただ社会とのコミットメントを拒否し、精神的なひきこもり状態に陥る。だがそのような姿勢では死に追いやられるのを待つだけだと、他者を傷つけてでも自身の信念を貫こうとする決断主義へと反転する。

九〇年代後半のセカイ系はアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』に代表される精神的ひきこもりのイメージが強かった。それを宇野常寛は『ゼロ年代の想像力』*14で「古い想像力」とみなし、ゼロ年代前半には「新しい想像力」として、多元化社会を背景にマンガ『DEATH NOTE』に代表される決断主義が登場したと指摘する。前述の笠井潔「セカイ系と例外状態」は、決断主義登場の背景には多元化だけではなく例外社会の到来があると論じている。

このような、社会での成功や自己実現を達成できない「絶望の檻」とは別に、もう一つの檻、対人的不全としての「高慢の檻」がある。これも九〇年代後半とゼロ年代以降とで変化を見出すことができるだろう。『新世紀エヴァンゲリオン』第四話の英語サブタイトル"Hedgehog's Dilemma"(ハリネズミのジレンマ)は、生き方や価値観の異なる他者を、そして自分自身を傷つけないよう距離を置こうとする極度のナイーブさを意味している。それに対し、決断主義に基づき駆け引きと騙しあいを繰り広げる『DEATH NOTE』では、二人の主人公ライトとLがときとして友情を感じながらも信念のため譲歩することができず、自分自身の心情に疑念を抱く。他者を排斥あるいは魅了する武器として演じるはずの虚像に、いつしか実像を見失ってしまう。

これらセカイ系の諸問題に対し、宇野常寛は中間共同体への参画や終わりある日常の受容といった形で既にポスト決断主義が始まっていることを指摘した。では、抗セカイ系として他にどのような試みがあるだろうか。東浩紀は『ゲーム的リアリズムの誕生』*15で、自然主義的には荒唐無稽な物語がメタフィクショナブルな技巧を通じて生々しい実存的メッセージへと変化することを指摘している。これは、多元化する社会で理想の現実を達成できない失望感を代償するために、現代の物語がどのような発達を遂げているか示したものとみなすことができるだろう。

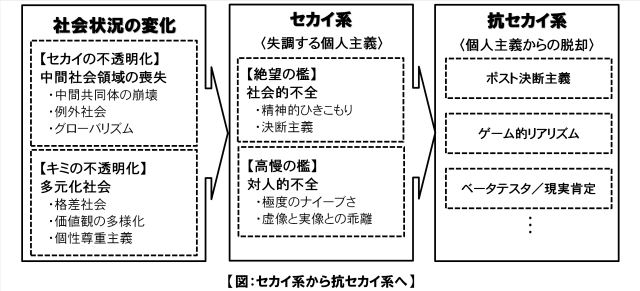

ここまでの整理を図「セカイ系から抗セカイ系へ」にまとめる。なお、これは九〇年代後半から現代にかけて変遷を続けてきたセカイ系の概念を大きなスパンで包括的にとらえようとしたものであり、個々の論者のイメージとは乖離があることに留意してほしい。例えば宇野常寛は決断主義を新しいセカイ系として論じたわけではない。笠井潔の指摘によって、決断主義もまたセカイ系の新しい形態として定義が拡張された経緯がある。東浩紀『ゲーム的リアリズムの誕生』も、セカイ系への抵抗という形での主張はされていない。

駆け足でセカイ系について整理をしてきた。では、ミステリにおけるセカイ系はどのように論じられてきただろうか。

...「CRITICA」第5号に続きます...