1.社会の多元化と本格ミステリ

こんな風景を思い浮かべてほしい。あなたは地方在住の高校生で、いつもの通学路を登校している。季節は秋、霧の深い時期だ。収穫を終えた田んぼが左右に広がっており、霧に覆われて遠くほどかすんでいる。ひび割れたアスファルト道路の端っこを、あなたは一人きり歩いている。

視線の先に、ぽつんと赤い光が浮かびあがる。この道に慣れているあなたは、その正体を知っている。歩行者信号機だ。あなたは立ち止まり、信号が青に変わるのを待つ。ここはいつも長く待たされる。いっそ、渡ってしまおうか。どうせ誰も見ていないだろうし。

そう思うのも無理はない事情がある。去年、隣町にトンネルが開通した影響で、こちらの道路は交通量がめっきり減った。道路は緩やかにカーブしているものの遮蔽物はなく、近づいてくる車があれば気づかないはずがない。

いつもなら登校中の生徒が他に何人かいるはずだが、今朝は誰もいない。数百メートル先に集落があるが、この霧の濃さなら望遠鏡で覗かれていたとしても見えないだろう。

さあ、どうしよう。長々と歩いてきたから、たまにこうやって立ち止まるのは気分転換になって良いとも思う。悩み始めたあなたは自分で自分に苦笑する。ほんの昨日まで、律儀に信号を守ってきたじゃないか。人の目を気にしていたわけでも、遵法精神が強いわけでもない。ただ、従っていた。みんなと同じことをしていれば良かった。なにも考えずに赤なら止まれ、青なら進めと反応していた。

まるでたったいま、ここに生まれ落ちたようだ。ロボットみたいに従ってきた自分が、悩める一人の若者になった。いや、そんな大げさに考える必要はない。あなたは当然――どうしただろうか。

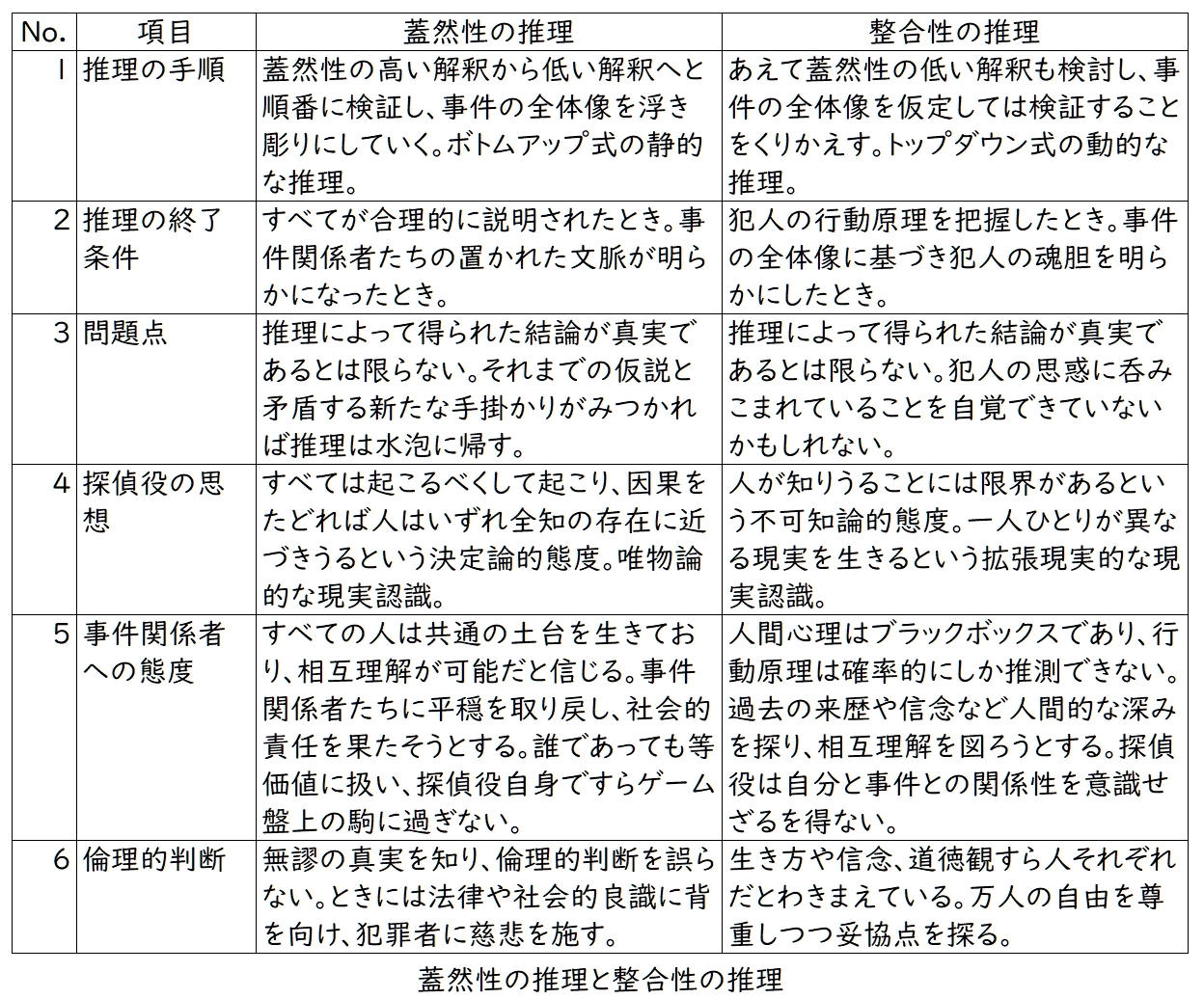

本書はここまで、各作品で探偵役がどのように謎を解いたのか道筋を追ってきた。その上で、二つの推理手法について性質の違いを詳しく論じてきた。ひとつは、決定論を前提として蓋然性に重きを置く推理。もうひとつは、不可知論を前提として整合性に重きを置く推理だ。この二つについて、改めて整理しなおそう。

蓋然性を重視する論理とは「もっともらしさ」を最優先にする推理だ。ひとつの手掛かりから複数の解釈ができる。きっとそうだろうという解釈から、常識的にはありえそうにない解釈まで蓋然性の見地から順位づけできる。

たとえば犯行現場となった部屋は、室内に死体があるにもかかわらず窓もドアも施錠されていたとする。ドアの前には糸くずが落ちていた。ただのゴミかもしれないし、室内からの施錠を可能にしたトリックの痕跡かもしれない。それだけではどちらの解釈も正誤がわからない。まずはありがちな可能性から排除しよう。たとえば犯行の直前に部屋は掃除したばかりだったという証言を得られたなら、糸くずはゴミに過ぎないという解釈を否定できる。

蓋然性の高い解釈から低い解釈へ検証を続けていけば、すべての手掛かりと矛盾せず最大限にもっともらしい結論に到達できる。ひとつひとつの手掛かりからボトムアップで事件の全体像をつかみ、あらゆる断片的な情報をジグソーパズルのごとく合理的に意味づけできたとき推理は終了する。

この推理手法には致命的な問題がある。無矛盾かつ蓋然性が最大だからといって、その仮説が真実である保証は必ずしもない。およそ常識では信じがたい突飛な仮説のほうが真実かもしれない。

地球より科学技術の進んだ星からやってきた宇宙人が、私たちには理解しがたい事情から数多くの偽の手掛かりを残していったと考えてみてほしい。その場合も手掛かり同士の間に矛盾は生じないだろう。そんな作者のご都合主義じみた存在を仮定するのは馬鹿ばかしいが、かといって可能性はゼロだと言い切ることもできない。

蓋然性の推理は、それまでの仮説と矛盾する新たな手掛かりがみつかると水泡に帰す。幸い、小説という形式で饗される作品は有限の長さしかない。探偵役が推理を披露する直前に読者への挑戦状を挟めば、新たな手掛かりの出現を防ぐことができる。

しかし、これは根本的な解決にはなっていない。たとえば、糸くずが狡猾な犯人の残した偽の手掛かりという可能性はないだろうか。探偵役を惑わそうと真犯人が疑似餌を仕掛けたのかもしれない。人間心理はブラックボックスであり、直接的な検証ができない。疑いだせば可能性を否定することはできない。

裏返せば、蓋然性の推理を支えているのは、これまで蓄積してきた経験や知識を大きく凌駕する出来事は起こらないという態度だ。注意深く観察し、考え続けることを怠らなければ必ず真実をつかめる。すべては起こるべくして起こる。因果の連鎖を根気よくたどっていけば人は全知に近づきうると信じる決定論だ。

決定論者は、すべての人が共通の土台を生きると信じている。犯人がなにをもくろんだのか、事件関係者たちの置かれた文脈がどんなものであったか白日の下にさらす。被害者との確執や関係者たちの秘密を暴き、痛みをともなう形で共同体を再構築する。

人は全知にはなれないなどと泣き言をうめく暇などない。探偵役は秩序を回復する社会的責任を負っているのだから。特定の誰かのためではなく、すべての人物を等しく疑う。正しいと信じる自分の推理のためならば、自分を殺すことさえためらわない。

だからといって、探偵役を警察や裁判所といった権威と同一視するのは誤っている。探偵役は手続的正義を誤らない。観察と推論によって無謬の真実を見抜き、ときには司法や世間の良識に背を向けて犯罪者に温情を下すこともある。絶対的客観判断に基づく絶対正義を実現する。

整合性に重きを置く推理とは「ひょっとしたら」を重視する推理だ。まずはひとつの手掛かりから、さまざまな解釈をしてみる。蓋然性の低い、常識的に考えれば現実には起こりえないような可能性にも想像を巡らせてみる。自分一人だけの狭い価値観に囚われず、およそ理解しがたい他者の心に思いを馳せてみる。

そうして、すべての手掛かりと整合する事件の全体像を一気に洞察する。もちろん、それが正しいとは限らないため検証も必要になる。平たい言い方をすれば、整合性の推理は当てずっぽうに過ぎない。仮説のスクラップ&ビルドをくりかえすのは、下手な鉄砲も数撃ちゃ当たるという楽観的な考えが根底にある。

言い換えれば、整合性に重きを置く推理をする探偵役は完全無欠な存在ではない。犯人側のたくらみが深ければそれに呑みこまれてしまうかもしれない。運に味方されなければ敵わない相手もいるかもしれない。人はそれぞれ考え方が異なり、すべてを知り尽くすことはできない。それでも応答をくりかえし、少しずつ意思疎通を図り、ブラックボックスの内側にある行動原理を探るしかない。

ありのままの現実、誰にも等しい現実など無い。一人ひとりが固有の現実を、拡張現実を生きている。探偵役はときに、どんな眼差しが自分に向けられているか意識しなければならない。他者にとっての現実を意識し、他者にとっての自分を想像する。ただ物理的に観察するのではなく、深い理解と想像力で能動的に識らなければならない。

将棋を指すとき、人は相手をいかに誤ったほうへ導くか苦心すると同時に、その手筋から相手の人となりを理解しようとする。蓋然性の推理は延々とジグソーパズルのピースをつなげていく静的な推理だが、整合性の推理は対人ゲームのように騙しあうと同時に、おたがいの人間性について理解を深めていく動的な推理だ。

遠い土地で数十年前に起きた、わずか数人しか知らない出来事が現在の事件に関わっているかもしれない。その人が歩んできた長い来歴をたどり、どんな信念があるのか固有の人間性を理解しなければ発想を飛躍させることはできない。

このような推理の仕方をするとなると、善悪の境界はあいまいになるだろう。人それぞれ生き方の違いを認めるならば、道徳観さえ共有できない。裏返して言えば、人はどんな信念を抱こうと自由だ。探偵役にできることは、自由がこれ以上の暴力を生まないよう政治的に調整することのみ。いや、ひょっとすると探偵自身が暴力に加担することさえあるかもしれない。

ここまで述べてきたことを整理した表を掲げておこう(図表1「蓋然性の推理と整合性の推理」参照)。当然のことだが、これは極端な整理であることに留意してほしい。これまで読解してきたとおり、実際の作品はもっと多様だ。整合性に重きを置くからといって、この表の一方だけの特徴をすべて完備する作品になるわけではない。

さて、ここでひとつ問いたい。蓋然性の推理と整合性の推理。現代において、よりアクチュアルな推理手法はどちらだろうか。

無論、作家たちが常に時代の風向きを意識しながら創作しているとは限らない。法月綸太郎は評論の文章を読む限り、エラリー・クイーン作品への興味が『キングを探せ』に結実したと感じられる。一方で有栖川有栖の〈空閑純〉シリーズは政治的な抑圧が高まった並行世界を舞台としており、社会の風潮への危機意識が感じられる。作者側の意識との有無とは無関係に、読者が時代の息吹を感じた作品を選ぶこともあるだろう。

世の中の動きに目を向けてみよう。作品論「虚ろの騎士と状況の檻」では社会の多元化とセカイ系について説明した。セカイ系については人によって相違はあるが、おおむね〝物語の主人公(ぼく)と、彼が思いを寄せるヒロイン(きみ)の二者関係を中心とした小さな日常性(きみとぼく)の問題と、『世界の危機』『この世の終わり』といった抽象的かつ非日常的な大問題とが、一切の具体的(社会的)な文脈(中間項)を挟むことなく素朴に直結している作品群〟(六頁)という定義が有名だろう*1。

その一方で前島賢は『セカイ系とは何か』にて、セカイ系という言葉はウェブサイト「ぷるにえブックマーク」の管理人であるぷるにえが、語り手一人の了見を世界という誇大な言葉で表したがるような一人語りの激しい作品群を指すために用いた言葉が起源であることを紹介し、セカイ系は〝「私」を巡る問題系〟だったと述べた(二四八頁)*2。巨大ロボットや変身ヒーローや名探偵といったフィクショナルでチープな道具立てが登場し、それを他ならぬ作中人物がフィクショナルでチープだと自嘲する。若い読者たちはそんな荒唐無稽な作品に、主人公と一緒に自嘲しながらも自分を投影し、現実感を覚える。オタク文化を愛する創作者と若い読者たちが自分たちの文化を自覚する、そんな作品群だったのだという。

セカイ系は、時にその定義はしばしば大きく変わったが、しかし「私」を巡る問題系であるという点は、変わらなかった。まるで、オタク文化という場所自体が思春期を迎えたかのように、自意識過剰な10代の少年のように、この「私」をめぐる問題が、95年からゼロ年代を通じて語られ続けた。

オタク文化に携わる者が、作り手が、受け手が、なぜそれを作るのか、それを受け取るのか、我々は何なのか? という自省を迫られるようになった時代だった。

しかし、思春期は、いつかは終わってしまう。

セカイ系の特徴として「中間社会領域の喪失」と「過剰な自意識」という異なる考え方があることを説明した。ところでこの二つは、相容れないものだろうか。

これらは同じコインの表と裏ではないだろうか。通学の途中、赤信号を無視して道路を渡るか迷った高校生のことを思いだしてほしい。

さまざまな考え方があるだろう。誰の目がなくとも法律は守るべきだ。初めは気をつけても、信号無視が習慣になればいつか不注意から事故に遭うかもしれない。たまに立ち止まるのも気晴らしになっていい。遅刻しそうなときだけは無視して良いのでは。たかだか信号ひとつに人は懊悩できる。

悩まない状況とはなんだろう。交通量が多いことだ。同じように信号を待つ人がいることだ。まわりに人の目があることだ。法律を守ることの大切さを理解していることだ。なにが最善の行動なのか共有されたルールがあり、誰もがそれに従っているとき、人は迷わない。同調圧力に唯々諾々と従っているとき、人は苦悩しない。中間社会領域を喪失し、従うべき規範を見失った社会に、なにを為すにも自らの頭を悩ませねばならない過剰な自意識が生まれたのではないか。

一九九七年八月、TBS制作の報道番組「筑紫哲也ニュース23」内で一人の高校生が、なぜ人を殺してはいけないのかわからないと発言した。大江健三郎は同年十一月三十日の朝日新聞朝刊に寄せた「誇り、ユーモア、想像力」という文章でこの発言に触れた。このような質問をすること自体に問題がある。なぜなら〝子供は幼いなりに固有の誇りを持っているから〟このような問いかけを口にすることをまともな子供なら恥じるものだからだという。一九七〇年代生まれの私としては、その誇りとは上の世代に恥をかかせてはいけないという忖度のことなのかと問い返したくなる。

社会の多元化について説明した作品論「虚ろの騎士と状況の檻」を執筆したのは二〇一〇年だった。それから日本はどう変化しただろう。

二〇一一年には東日本大震災があった。福島第一原子力発電所でメルトダウンが起き、関東地方でも放射能汚染が報道された。天災はそれこそ歴史の始まりから人類を悩まし続けてきたが、近年は事前想定の難しさを印象づけられる災害が多いと感じる。死者が二百人を超え「平成最悪の水害」と呼ばれた二〇一八年の西日本豪雨は地球温暖化の影響が指摘された。同じ年の九月には北海道を最大震度七の地震が襲い、北海道全域におよぶ大規模停電が発生した。大手電力会社の管轄地域すべてが停電となるブラックアウトは日本初だった。

相対的貧困率は一九八五年の一二%から二〇一二年には一六・一%に達した。これは経済協力開発機構(OECD)加盟国では最下位から四番目であり、世界的にも日本の経済格差が広がっていることが如実に示された。二〇一〇年には中国に名目GDPを追い抜かれ、四十年以上の長きにわたり堅持した世界第二位の座を明け渡している。

社会の分断を象徴する事件も多かった。二〇一六年七月、神奈川県相模原市の知的障害者施設で入所者十九人が刺殺された。犯行後に警察署へ出頭した植松聖は、障害者への差別感情を隠そうとしなかった。二〇一九年四月、東京の池袋で高齢者が運転する車が暴走し死亡事故を起こした。負傷した運転手が現行犯逮捕はされなかったことが「上級国民だからなのか」とネット上に憶測と怒りを招いた。

二〇一六年にはマイナンバーカード(個人番号カード)の交付が開始された。国民を一人ひとり番号で識別する管理社会が到来したかと思われたが、三年が過ぎても普及率は一割強にとどまっている。駅や繁華街など、公共の場での監視カメラの存在はもはや当たり前のものになった。二〇一八年には山手線に、車内に防犯カメラを搭載する車両が投入された。

基本的人権や立憲主義が危機に瀕したのも記憶に新しい。自民党は二〇一二年四月に憲法改正草案を発表した。天皇を日本国の元首とし、基本的人権が永久であることを謳う九七条を削除するといった内容が議論を招いた。二〇一五年六月には集団的自衛権の行使を認める安保法案(平和安全法制、戦争法)を、衆院憲法審査会にて自民党推薦も含む憲法学者三名が憲法違反と指摘するも、九月には公布に至った。

政治の動きはインターネットの変化と密接に結びついている。二〇一〇年から翌年にかけてチュニジアでは民主化運動が起き「アラブの春」と呼ばれる数多くの大規模デモへとつながっていく。この運動では携帯情報端末やSNSが大きな役割を果たした。日本でも二〇一〇年の非実在青少年規制の問題や、前述の安保法制反対運動など、ネット上での言論と政治運動との連動が盛んになっている。

慣れ親しんできた貨幣制度が変わろうとしている。中国や韓国で浸透したキャッシュレス決済は二〇一九年現在、日本でも経済産業省が二〇二五年までにキャッシュレス決済比率四〇%という目標を掲げている。二〇一八年一月、コインチェック社から五百八十億円相当の仮想通貨が流出した。ビットコインなどの仮想通貨はまだ投機目的が主流だが、家電量販店のビックカメラやソフマップのように支払いに対応する企業も現れている。

北朝鮮のミサイル発射実験や領土問題、外国人労働者の増加、女性やLGBTの権利を巡る議論、人工知能やドローン技術の発達など話題には事欠かないが、この辺りで筆を擱こう。私は社会学の専門家ではなく、ただ二〇一〇年以降の印象深い出来事をいくつかネット検索などの助けを借りて並べてみただけだ。それでも、経済格差や情報技術によって人々が分断され、不透明な状況が続いていることがわかる。

一億総中流と呼ばれた一九七〇年代から半世紀が過ぎようとしている。セカイ系の作品群は、私たちが中間社会領域の枷から逃れ、なぜ人を殺してはいけないのか基本的な道徳すら自ら考えて答えを探さなければならない時代を生きていることを教えてくれる。なにが起こるかわからない、先の見えない時代を生きる人々が必要とするのは「ひょっとしたら」に備えることができる整合性の推理ではないだろうか。

まとめに入ろう。おおむねゼロ年代後半から一〇年代にかけて、国内本格ミステリには不可知論的状況への対応が起きていた。社会の多元化にともない、人々は自分の認識する世界の卑小さを自覚し、想定外の事態に怯える暗がりを生きている。そんな時代には、人は全知たりえないことを当然とし、ひょっとしたらという偶発的な推理でしか真実に到達できないと感じる。後期クイーン問題が常態化した状況で、整合性に重きを置く推理の探求が重ねられたのが二十一世紀の国内本格ミステリだった。

2.新本格ムーブメントの現在

――などということをしたり顔で唱えるミステリ評論家がもしいたなら、鵜呑みにはしないほうがいい。

いや、卓袱台をひっくり返そうというわけではない。ただ私は、近年の本格ミステリをすべて蓋然性と整合性の違いだけで説明できるかのような誤解を植えつけたくないだけだ。

もちろん、後期クイーン問題は本格ミステリの重要な問題だ。しかし、重要な問題のひとつでしかない。本書では別の動きとして状況論「本格とカジュアルとの距離」でカジュアル化について説明した。不可知論的状況への対応の背景には社会の多元化があり、カジュアル化の背景にはマンガやアニメといったサブカルチャーの普及があるのだろう。そこには別々の原因があり、絡みあうことはあるかもしれないが一元的な説明はできない。

当然だが、整合性の推理に重きを置く作品ばかり増えたなどという単純な主張をしたいわけではない。たとえば円居挽『丸太町ルヴォワール』における睡眠薬とポットの推理や、白井智之『東京結合人間』でのエッシャーの絵になぞらえた推理を思いだしてほしい。読者を望む方向へと誘導すべく「もっともらしい」推理が効果的に使われている。米澤穂信『折れた竜骨』における、魔法が実在する世界でも社会的責任を貫こうとする態度は、青春の終わりという小説的テーマと調和している。ジャンルの全体的な傾向として整合性に重きを置く推理が探求されたということは事実としてあるかもしれないが、それと個々の作品の読解は別物だ。

実際、蓋然性の推理にはまだ眠っている可能性があると感じさせる作品がある。たとえば階知彦『火曜新聞クラブ 泉杜毬見台の探偵』(二〇一八年)や相沢沙呼『medium 霊媒探偵城塚翡翠』(二〇一九年)では、探偵役が知力によって事件関係者たちを圧倒する。これは探偵役の政治的役割という問題意識は引き継いでいるものの、整合性の推理の枠内だけでは説明しがたい。蓋然性の推理は長々しくも緻密な推理によって死者を悼み、共同体を回復させることを志向していた。それが、情報処理能力の違いによって人々が分断される現代の社会状況を表現する手法に変じている。

蓋然性と整合性の話はいったん忘れ、視野を広げてみよう。序論では本格ミステリのイメージが歴史的にどのような変遷をたどったか、大づかみに整理した。本来、大きな流れは数十年の歳月を経てみなければ見えてこない。しかし、本書は学術書ではない。アマチュアミステリファンが手すさびに著した趣味的な雑文の集まりに過ぎない。X論争から現在までの流れを整理し、未来のミステリ評論家のために叩き台を作っておくのも一興だ。

大きな区分について述べる前に、ひとつ触れておきたいことがある。序論では、新本格ムーブメントはいつ終わったのか明言しなかった。これにはさまざまな意見がある。序論でも説明したとおり「新本格」という言葉は講談社の宣伝文句だった。したがって、そもそも出版社の枠を越えた国内ミステリ全体の動きを指すには不適切という見方がある。

蔓葉信博は「「新本格」ガイドライン、あるいは現代ミステリの方程式」にて、新本格という言葉は島田荘司の推薦を受けてデビューした作家や、東京創元社など講談社以外からのデビューであってもミステリ研所属などミステリマニアである作家に対して用いられてきたこと、古典的な本格コードの反復とずれを共通の作風とすることを説明し、第一ステージまでとしている*3。

第三の波については、この用語の提唱者である笠井潔によって二〇〇六年に終わりを迎えたと明言されている。これは前年に刊行された東野圭吾『容疑者Xの献身』が第六回本格ミステリ大賞を受賞したことを区切りとしている*4。

また飯田一史は『21世紀探偵小説』の序論にて、新本格ミステリムーブメントを四つのフェーズに分けた。第三の波の第一ステージと同じく一九八七年から九三年までが導入期、そして一九九四年には成長期を迎え、二〇〇一年からX論争のあった二〇〇六年までが成熟期、二〇〇七年以降は衰退期だという。

さて、ここでぜひとも「笠井や飯田の見解を裏切り、国内本格ミステリは今も盛んな創作が続けられ衰退の気配はない」と続けたいところだが、それを客観的に示すのは難しい。序論でも述べたとおり、本格とはなにか総員を満足させる定義はない。ある作品が本格か否かさえ人によって意見が分かれるというのに刊行点数の推移で示すわけにもいかない。状況論「本格とカジュアルとの距離」で触れたとおり、カジュアル化が進んだことを第二の冬の時代と捉えることもできるだろう。

あまり説得力はないが、ひとつだけ傍証を挙げておこう。『2017本格ミステリ・ベスト10』(原書房)では一九九七年から二〇一六年までのベスト・オブ・ベスト企画が催された。上位二十作品のうち二〇〇七年以降に刊行された作品は次のとおり、過半数の十一作品あった。近年の作品のほうが記憶に残りやすいとはいえ、ジャンル内部の者たちにしてみれば衰退する一方だったという認識はないように思われる。

三津田信三『首無の如き祟るもの』(一位/二〇〇七年)

法月綸太郎『キングを探せ』(六位/二〇一一年)

米澤穂信『折れた竜骨』(七位/二〇一〇年)

有栖川有栖『女王国の城』(九位/二〇〇七年)

柄刀一『密室キングダム』(十一位/二〇〇七年)

麻耶雄嵩『メルカトルかく語りき』(十三位/二〇〇四年)

円居挽『丸太町ルヴォワール』(十五位/二〇〇九年)

麻耶雄嵩『さよなら神様』(十五位/二〇一四年)

麻耶雄嵩『隻眼の少女』(十七位/二〇一〇年)

歌野晶午『密室殺人ゲーム2.0』(十八位/二〇〇九年)

梓崎優『叫びと祈り』(二十位/二〇一〇年)

耳に痛い話もしておこう。『本格ミステリ・ベスト10』は探偵小説研究会から依頼した識者からの集計だった。二〇一九年に松井和翠氏はツイッター上で、一九八九年(平成元年)から二〇一九年(令和元年)までの国内ミステリについてベストを決めるべくアンケート回答を募った。その集計結果では、二〇〇七年以降に刊行された作品はなんと次の四作品しかなかった*5。

これはムーブメントが衰退期に入り、本格ミステリから離れていった読者が多い証拠だと指摘されてもやむを得ないだろう。表現を変えれば『本格ミステリ・ベスト10』にアンケートを求められるほどのジャンル内部にいる者たちにしてみれば良い作品が継続的に生まれているが、それはジャンルの外には伝わっていないことが窺える。

三津田信三『首無の如き祟るもの』(五位/二〇〇七年)

今村昌弘『屍人荘の殺人』(七位/二〇一七年)

歌野晶午『密室殺人ゲーム王手飛車取り』(十四位/二〇〇七年)

七河迦南『アルバトロスは羽ばたかない』(十七位/二〇一〇年)

本書としては、新本格ムーブメントはいつ終焉したのかその時期については意見を保留したい。新本格がいつ終わりを迎えたか考えることは、新本格とはどんな運動だったか意見を述べることと等しい。「本格」と同じく「新本格」も人によって意見が分かれる状況で、その終わりを独断してもしょうがないだろう。

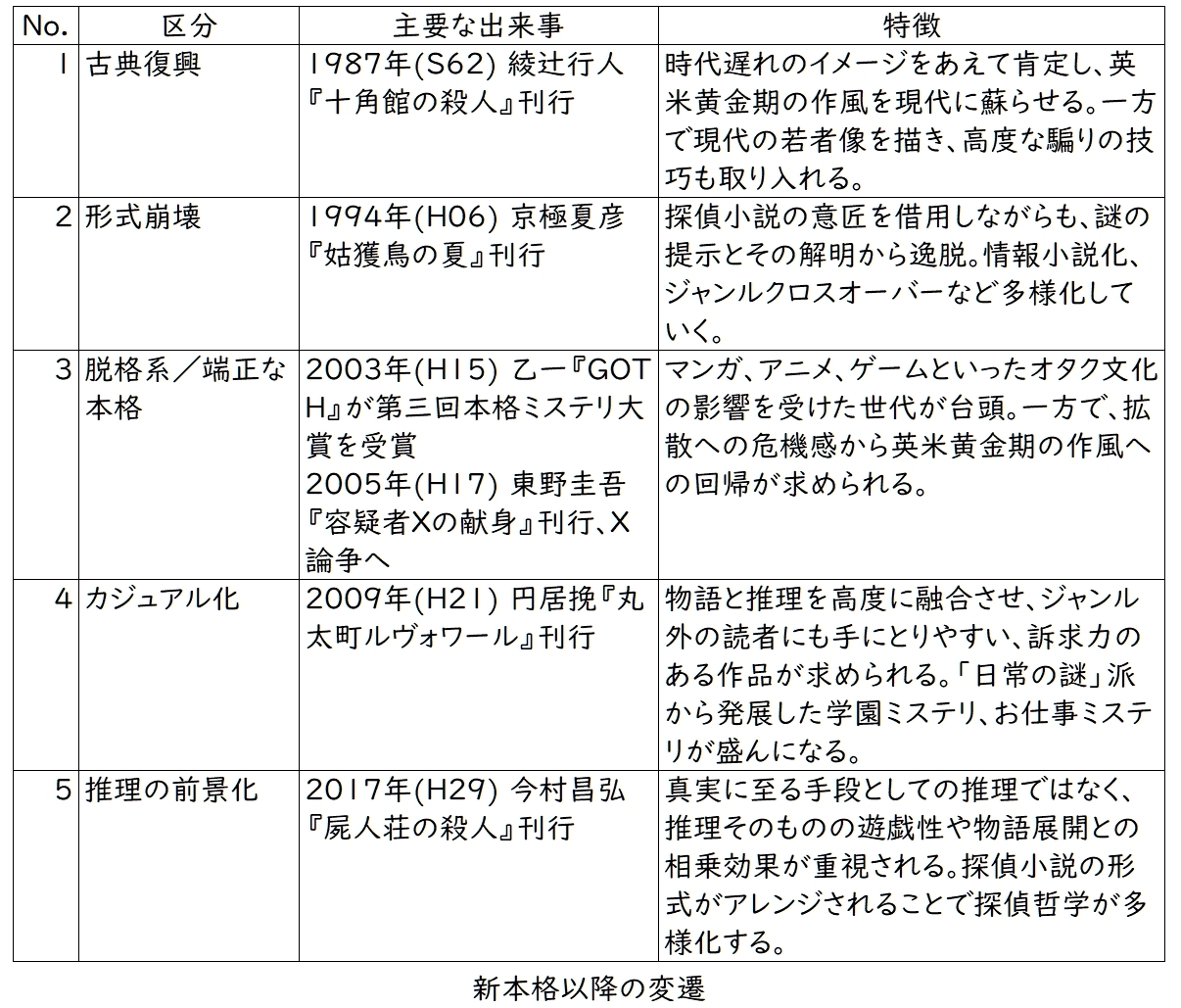

それよりは作品の傾向によって線を引くほうが有意義だ。一九八七年から現在まで本格ミステリがどのような変遷をたどったか、私なりに整理した表を示す(図表2「新本格以降の変遷」参照)。

五つの期間に分けている。第一期「古典復興」と第二期「形式崩壊」は第三の波の第一ステージ、第二ステージと同じ期間であり、改めて説明する必要はないだろう。第三期「脱格系/端正な本格」は開始こそ第三ステージと同じだが二〇〇六年で終わりとせず、二〇〇九年から第四期「カジュアル化」の開始、そして二〇一七年には第五期「推理の前景化」が開始したとしている*6。

この区切りは目安に過ぎないことに留意してほしい。示し合わせたわけでもないのにある年になって急に読者や作家たちが一斉に考えを変えるわけもない。これらは、そこからすべての新しい動きが始まったというよりは、無視できない一定数の動きに膨らんだ時点を区切りとしている。初めは一部の少数による前衛的な試みだったものが、大勢を占めジャンル外部にまで影響を与えるほどになった。そのグラデーションに、えいやとばかりに線を引いたつもりだ。

ここから新しい動きが始まったという主張に対し、そのような動きはそれ以前からあったという指摘はそれはそれで有意義だ。とは言うものの、際限なく源流探しをしてもしょうがない。若者たちの青春模様が描かれ名探偵が登場するからといって、鮎川哲也『りら荘事件』(一九五八年)を新本格の嚆矢とすることはできない。綾辻行人『十角館の殺人』と傾向の似た作品をものする新人が続いたからこそ、一九八七年が新しいムーブメントの出発点とみなされた。

脱格系の作家としてよく名前の挙がる佐藤友哉や舞城王太郎のデビューは二〇〇一年、北山猛邦や西尾維新のデビューは二〇〇二年だ。しかし、乙一『GOTH』が本格ミステリ大賞を受賞したことは、本格ミステリ作家クラブの無視できない一定数がこの作品を本格ミステリと認めたことを示している。脱格系が大きな流れとして確立したのが二〇〇三年だったとみなせるだろう。

第四期は二〇〇九年刊行の円居挽『丸太町ルヴォワール』を節目とした。カジュアルミステリについてはすでに状況論「本格とカジュアルとの距離」で説明している。

カジュアルさだけであれば、二〇〇一年に米澤穂信がデビューしライトノベルブームに向かっていった頃や、それこそ一九七六年にデビューした赤川次郎のユーモアミステリなどいくらでも過去に遡れるだろう。

ここでは東川篤哉『謎解きはディナーのあとで』(二〇一〇年)や三上延『ビブリア古書堂の事件手帖』(二〇一一年)がベストセラーになったこと、メディアワークス文庫(二〇〇九年創刊)を初めとしてゼロ年代半ばにライト文芸の文庫レーベルが次々に生まれたこと、ミステリにとどまらない広い動きとしてライト文芸が盛んになったことを以て二〇〇九年を区切りとしたい。

第五期「推理の前景化」という言葉は井上貴翔「〈拡散〉と〈集中〉をこえて」から借りている*7。たとえば学園ミステリでは、学校という特殊な舞台において雰囲気や暗黙の了解を意味する「空気」を乱すことが歓迎されず、探偵役はただ真実を探るだけでなく共同体の秩序に配慮したふるまいをしなければならない。いかにして相手を説得し、真相を納得させるか。それは突きつめれば、皆を説得できるほどの人気がある推理こそが真実扱いされるという、推理それ自体の前景化を招く。このようなミステリ的想像力は時代に根差したものではないかと井上は述べている(一三八頁)。

以上を考えたとき、推理の忌避から推理という過程それ自体への注目という近年の動きは重要な意味を持つように思われる。なぜなら、前述の文化的コンテクストを背景に生じてきた、ポピュリズムが席巻し「ポスト・トゥルース」という言葉で形容されもする世界状況、あるいは公文書などの根拠をないがしろにする一方、様々なデマや決めつけに基づいた醜悪な女性・マイノリティ差別や歴史修正主義がはびこる日本の現状においては、悪しき相対主義のもと「真実」の重要性が限りなく後退してしまっている。本格ミステリにおける「空気」に左右される推理、あるいは「真実」の後景化という事態が、そうした情勢とどこかでリンクしていることは間違いなく、その意味では本格ミステリひいては探偵小説という表象の立つ位置は思いのほか危うい。だが一方で、そこにある「真実」に至るまでの推理という過程それ自体、そしてその経路の複数性へのクロースアップを見逃してはならない。飛躍を恐れずに言うならば、それは思考を止めないことと同義であり、至るところで政治的・文化的分断が顔を覗かせている現状において、かろうじて対話の可能性を開く拠りどころとなる可能性を持つものだ。共同体における、思考を伴わない「空気」に抗いつつ、推理という過程を手放さないこと、そこに今後の探偵小説の掛け金の一つがある、というのはいささかナイーブに過ぎるだろうか。

今村昌弘『屍人荘の殺人』を第五期の嚆矢とするのは、これが新本格ムーブメント三十周年という節目に各種年末ランキングを席捲、実写映画化がされたことも理由のひとつではある。しかし、唯一の理由ではない。

この作品の第一章は〝カレーうどんは、本格推理ではありません〟(一〇頁)というセリフから始まる。神紅大学に入学した葉村譲は、三回生の明智恭介からミステリ愛好会に勧誘される。明智は学内の事件をいくつか解決した実績があり「神紅のホームズ」とまで呼ばれていた。さきほどの妙なセリフは、学生食堂で女子学生がなにを注文するか明智との推理勝負で葉村が告げたものだ。

すでにミステリ研があるにもかかわらず明智がミステリ愛好会を立ちあげたのは〝最近流行りの、キャラクターの個性を前面に出し、恋愛や青春小説の要素もふんだんに盛り込んだライトミステリとも呼ぶべき作品群〟(一七頁)を好む者ばかりのミステリ研と慣れあえなかったからだという。しかし、推理勝負を和気あいあいと愉しむ二人はそれこそライトミステリの登場人物のようだ。

謎めいた美少女、剣崎比留子の誘いにのって、葉村たちは映画研究部の合宿に同行する。そこで想像を絶する事態に遭遇する。ペンションでの篭城を余儀なくされるなか、比留子は葉村に告白をする。自分には呪いにも似た体質があること、危険で奇怪な事件に引き寄せられやすく、今では三ヶ月に一度は死体を見る始末だと明かす。フィクションの名探偵に憧れる明智や葉村とは異なり、比留子はただ生き延びるため推理してきた(二〇一頁)。

むしろ彼女の目には俺たちのほうが滑稽に映っていただろう。ミステリだ探偵だ、密室だトリックだ。馬鹿馬鹿しい。なんという不謹慎。比留子さんが事件を通して向き合っていたのは自分の命そのものだったのに。

そして今も、彼女はこの状況から生き残るためだけに謎に挑もうとしている。

ライトミステリの登場人物のような葉村たちに、比留子は残酷なまでに生き方の違いを突きつけている。大学生たちが合宿先で思いがけずクローズドサークル内での連続殺人に巻きこまれるといえば第一期「古典復興」によく用いられた趣向だ。序論では綾辻行人『十角館の殺人』におけるエラリイのセリフについて説明した。知的な遊びだの絵空事で結構だのということばから窺える、趣味に耽溺しモラトリアムを謳歌する余裕は比留子にはない。

序論で説明したとおり、社会派リアリズムに背を向けるかのような『十角館の殺人』にはしかし、当時の若者にとって切実な社会問題が扱われていた。そこには探偵小説の遊戯性に心酔しながらもコミュニケーション不全から逃れられない乖離が、現実から虚構への到達不能感があった。

ある意味では、比留子もまたライトミステリの登場人物だ。ただし、青春や恋愛を謳歌して人間的な成長を遂げようとする平和なキャラクターではない。状況論「本格とカジュアルとの距離」にて、米澤穂信〈小市民〉シリーズや北山猛邦〈猫柳十一弦〉シリーズについて説明したことを思いだしてほしい。奇怪な事件に引き寄せられる体質、三ヶ月に一度は死体とでくわすなど、あまりに荒唐無稽な設定だ。葉村たちの陥った状況も同じく、フィクションの世界では手垢に塗れた陳腐な設定に過ぎない。だが、どれだけ嘘めいていようとその物語内現実を生きる者たちは不透明な世界のルールを見極め、生き延びる策を手探りでみつけなければならない。虚構こそが現実という『十角館の殺人』とは真逆のベクトルがここにある。

このような比留子の生き方は推理の手法にも如実に反映されている。たとえば密室状況でどうやって殺人を為したのか考えようとする葉村に、比留子は密室にした動機のほうが気になるという。比留子は犯罪の現場から〝犯人がなにを望んだのか、どうしたいのか〟(一四一頁)敏感に捉える体質なのだという。

これは最終的に比留子が語る推理とも親和している。犯人を含む若者たちを見舞った想定外の悲劇にどう対峙し、不運を好機へ転じたのか。一人ひとりの心理をさらけだしていく。これは作品論「怪物の愛」で触れた長沢樹『消失グラデーション』における樋口真由の、拡張現実的な現実認識に似ている。一人ひとり認識の異なる現実の集合によって現実は構成されている。比留子は矛盾に着目し、事件関係者たちの心理を洞察し、その魂胆を見抜く。それは自分を事件と密接に関係する当事者として意識し、自分こそ騙されていないか他者からの視線に敏感になることでもある。事件関係者たちと客観的真実を共有し秩序を回復するためではなく、自分が生き延びるため、誰かの意志に翻弄されないための手段として推理する。ここでは真実が後景化し、推理が前景化している。

井上の「〈拡散〉と〈集中〉をこえて」は二〇〇〇年以降の本格ミステリシーンを論じている。この文章を収録した『日本探偵小説を知る 一五〇年の愉楽』が二〇一八年三月刊行であることを思えば、二〇一七年十月刊行の『屍人荘の殺人』について触れていないのも無理はない。しかし前述のとおり、この作品からも推理の前景化という特徴を見出すことができる。

二〇〇〇年以降の作品を論じた井上の文章に対し、第五期を二〇一七年開始とするのは腑に落ちないだろうか。すでに説明したとおり、一定数の無視できない大きな動きへと発展した時点を各期間の始まりとみなしている。『幻影城』出身作家や島田荘司の作品に新本格ムーブメントは大きな影響を受けている。カジュアルミステリの先祖たる「日常の謎」派は一九八九年にデビューした北村薫にある。線を引くことは大きな流れを理解するための入り口に過ぎず、源流を遡ることは重要だがそれに拘泥しすぎれば本質を見失うだろう。

ここまで新本格ムーブメント開始以降の五つの期間について説明してきた。補足として、探偵小説形式をどう利用するか、その方向性が変化してきたことに触れておきたい。線引きが難しいが、おおむねゼロ年代の前半までは記号同士を総当たり的に掛け算し拡散していく「メタ」な方向だった。ゼロ年代後半から徐々にそれは推理の場を改造する「アレンジ」へ変わってきたと感じる。

新本格ムーブメントは古典復興から始まり、探偵小説形式の濫用へと発展した。名探偵や密室といった定番のコードさえあれば、情報小説化やジャンルクロスオーバー、奇妙奇天烈な名探偵キャラクターが許される。先行作品から「探偵小説のようなもの」が生まれ、それがまた新たな「探偵小説のようなもの」を生みだしていく。探偵小説形式を扱った探偵小説ではなく、探偵小説を扱ったメタ探偵小説の連鎖反応が起きていた。

アレンジとは、辞書的には並べたり整理すること、手配することを意味する。「名曲をアレンジした」「髪型をアレンジしてみた」などというように、新しく構成しなおす、自分なりに編集するという意味でも用いられる。

前述の井上の文章でも説明されているとおり、ゼロ年代後半から徐々に、推理をくりひろげる場での政治的ふるまいや対人関係の重要性が高まっていった。教室の空気を読まなければならない高校生探偵、噂ばかり飛び交いなにが真実なのか不透明な情報環境、現実とは異なるルールが支配する並行世界設定。探偵役たちはただ論理的な推理を滔々と語るだけでは誰も説得できない世界、場を支配するルールを見極め最善の手段に悩むよう作者に設計された場所、アレンジされた舞台でもがいてきた。

野球に喩えるなら、バットやグローブといった道具さえ用いているなら、やり方を変えても構わないと考えるのがメタだ。三回でアウトだなんて少ないから、五回に増やそう。ベンチで待機しているメンバーに将棋をさせて、その勝敗も点に加えよう。組み合わせから思いがけず新しいものが生まれるかもしれない。だが、屋上屋を架すうちに似て非なるものへ変質していく恐れもある。

アレンジも、ルールに手を加えることは同じだ。ただしゲームの目的は見失わない。金属バットの使用が許されるなら、もっと飛距離が伸びる最新素材を用いてもいいのか。守備のほうも人数を増やせば、飛距離が伸びても対応できるのではないか。野球というゲームを破綻させずに改良するにはどうすべきか、さまざまなことを悩まなければならない。

安楽椅子探偵物のように推理の材料がすべて提示され、解決のヒントとしてミステリのジャンル的教養を必要とする事件を剣崎比留子は不得手とするのではないか。裏返せば、自分も命を狙われることを覚悟しなければならない状況でこそ比留子の推理手法は活かせる。推理の場がアレンジされることで探偵役の採るべき手段が、探偵哲学が変わる。探偵役も当事者であることを自覚しなければならない、実存的な推理手法が発展しつつあるのではないか。

それは探偵役の生き方とも無縁ではない。円居挽『丸太町ルヴォワール』にて若者たちが他者を信じることができず懐疑主義の泥沼を這いずったように、不可知論的状況には絶望感と恐れがあった。どのようにして他者と意思疎通すべきか切実に模索した。それから十年が過ぎ、弱者から強者まで多様な探偵象が生みだされた。許し難き相手の心に思いを馳せ、あえて希望を抱き続けようとする者。理性と論理に命を捧げようとする者。人と人とは永劫に理解しあえないと絶望しながらも言葉を紡ぐ者。苦い過去を活かし、一人のプロフェッショナルとして冷静さを保つ者。世界で最小の共同体を守るべく大状況に立ち向かう者。世界をみつめ返し、何度でも飽くことなく謎に挑み続ける者。必死に逃げ惑いながら辻褄合わせをする者。優れた知力によって事件関係たちを圧倒する者。いまや探偵たちは不可知論的状況をごく当然の現実とし、それぞれ自分なりのスタイルで謎に挑んでいる。

メタからアレンジへ。その変容の背景には、もちろん出版業界の商業的な事情もあるだろう。奇抜で空想的な設定を取り入れることが珍しくないマンガやアニメに親しむ層が厚くなり、ライト文芸が隆盛し、本格ミステリも影響を受けている。しかし井上貴翔が指摘したとおり、そこには社会的な理由もあるのではないか。多元化が進行し、絶望的な不可知論的状況はごく当然のただの現実となった。あらゆるイデオロギーが信じるに値しないものとなり、個々人が道徳的判断すら独りで悩まなければならない時代に、名探偵たちは生き方を変えようとしている。

3.本格ミステリの庭で

本書はここまで、本格ミステリの定義はなにか私自身の意見を述べてこなかった。序論をお読みいただければわかるとおり、ジャンルとは多様な価値観を包含する巨大な概念であり、だからこそ作品を読み解いて意見を交わしあうことで視野を広げることができるというのが私の主張だ。それを理解してもらうには私の独断的定義を示すより、各作品を私がどう読み解いたのか具体例を示すことのほうが大切だった。

とはいえ、定義について考えがないわけではない。読者の皆様にどうしてもと請われるならば(かつ、喉元にはナイフの刃先が突きつけられ、すでに秒読みが始まっているとしたならば)それは真実とはなにか明らかにする文学だと答えただろう。少なくとも十年ほど前、このような長々しいミステリ評論を書き始めた頃はそう思っていた。

あまり面白い答えでなくて申し訳ない。もう少し説明すると、こうだ。ミステリとは謎が解き明かされる物語である。探偵役はなにが真相だったのか語らなければならない。事件関係者たちに、そして読者に、これこそが真実だったのだと認めさせなければならない。本格ミステリとは現実/幻想/真実の境界はどこにあるのか批評する文学だ。

ゆえに本格ミステリは不変ではない。なぜなら真実という概念は変化するからだ。なにを真実らしいと感じるかはその時代の、その人が生きる社会や文化の影響を受ける。本格ミステリは時代の変化から逃れられない。

作品論「推理が探偵を殺す」で引用した、諸岡卓真のことばを思いだしてほしい。「90年代本格ミステリの延命策」にて諸岡は、後期クイーン問題に本質的な解決策はなく、解決したとみせかける延命策がくりかえし展開されていくだろうと述べた。

あるいは作品論「虚ろの騎士と状況の檻」で触れた、笠井潔の大戦間探偵小説論を思いだしてほしい。大量死の経験を経て、人々はなにを真実だと思うのか感性が変わった。死の厳かさには、緻密な推理によって無謬の真実に到達しようとする、蓋然性に重きを置く推理がふさわしかった。

しかし、時代は変わった。現代の本格ミステリは生きた人間たちが、弱者同士が生き延びるために命がけで争わなければならない過酷な現実を描くことに重心を移した。社会の不条理さと匿名性はむしろ生者たちにこそ表れている。死者への哀悼から生者の救済へと焦点は移り、大戦間探偵小説論は耐用年数を迎えた。

人間の知力や行動力に限界がある以上、後期クイーン問題が解決不能の問題であることは自明だ。だからこそ諸岡卓真の指摘どおり、その穴を埋める延命策は時代に応じて変化してきた。大量死を経験した時代には「もっともらしい」蓋然性の推理こそが真実性を担保した。社会の多元化が進行し、不可知論的な闇を生きる者たちには「ひょっとしたら」と自己を省みる整合性の推理がその役目を引き継ごうとしている。

さて、ここでひとつ問いたい。人が誰かの話を本当かどうか判断するとき、その観点となるのは蓋然性と整合性だけだろうか。他にもなにかないだろうか。

法月綸太郎は『犯罪ホロスコープⅡ 三人の女神の問題』(カッパ・ノベルス/二〇一二年十二月)のカバー折り返しに、著者のことばとして〝唯一の真相に向かって推論を積み上げていく「タテの論理」と、夜空にちらばった星々と神話をリンクする「ヨコの論理」。二つの論理が交わるところに、新しい星座、新しい本格のかたちを描き出す〟と記した。では「タカサの論理」もあるのだろうか。

大量死を経験した一九二〇年代に蓋然性の論理が完成し、二十一世紀初頭に整合性の論理が探求されたのなら、その答えを知るには百年単位で社会の変化を待たなければならないのだろうか。いや、現代はグローバリズムの時代だ。二〇一七年は『本格ミステリ・ベスト10』(原書房)にて今村昌弘『屍人荘の殺人』が国内ランキングの首位を獲得すると同時に、陳浩基『13・67』が海外ランキングのトップとなった。中国・韓国・台湾へと本格ミステリは羽ばたき、新しい才能を生むかもしれない。日本とは異なる社会事情を抱えるアジアのどこかで、新しい延命策がみつかるのかもしれない。

いやいや、そんな悠長に待たなくとも良いのかもしれない。マクロな視点で眺めれば小説は時代の波に洗われているかもしれないが、個々の作家や作品がそれに縛られるわけもない。イマジネーションを膨らませ、大胆にSF設定を取り入れ、現代日本とはかけ離れた空想の舞台を思い描けば、そこにまったく新しい論理の形を見出せるかもしれない。

そうだろうか。案外、答えは過去にあるのかもしれない。作品論「探偵が推理を殺す」で触れたように、人の世の知的営みはそう大きく変わるものではない。なにを真実と感じるのか、それは人間なら誰にでも共通する生理的特性に縛られているはずだ。整合性の推理は二十世紀末の極東にてゼロから出発したわけではない。本棚から古典本格の名作を手にとり、現代人の感性を以て読み返してみれば、そこになにか新しい発見があるかもしれない。

このように想像を巡らせることは胸躍る。だが、この道は袋小路に続いているのかもしれない。真の意味で本格ミステリの可能性をひらくものではないのかもしれない。

なにが真実らしさを担保するのか第三の論理を探すことは、後期クイーン問題に拘泥することを意味する。本書では不可知論的状況への対応だけでなく、状況論としてカジュアルミステリについても触れた。前述のとおり、国内本格の動向を理解するにはカジュアル化という別のベクトルも視野に入れなければならない。

本格ミステリを死者に捧げる物語だとする見方は一元的に過ぎる。そこへ生者の物語という対立項を導入するだけでもまだ視野が狭い。より多元的な作品読解を心がけなければ、この美しい風景から見落とすものが多すぎる。

十年ほど前、ミステリ評論を書き始めたばかりの頃の私は、本格ミステリとは真実を明らかにする物語だと考えていた。その認識は撤退戦を強いられ続けている。社会の多元化が進行し、倫理的判断すら共有できず、基本的人権すら明日には奪われているかもしれない不透明な状況で、それでも名探偵たちは真実を謳い続けることができるのか。

第五期は「推理の前景化」だと説明した。メタではなくアレンジによって、謎とその論理的解明から離れず、しかし現代的な読者の感性を満足させる論理の形を模索してきた。結果として真実が後景化し、推理することそれ自体を目的化した作品が大きな流れとなって国内本格を席捲しつつある。これは祝すべきことなのか、それとも大きな危機の入り口に過ぎないのか。

本格ミステリとは現実をみつける物語だと、私的定義を修正すべきかもしれない。物語の終盤に至って、けっきょく真実とは遠いものであって人間は孤独な存在だと受け容れる、あるいはただの空論でしかない不毛な推理を崩しては積むことをくりかえす。不可知論的状況を容認する、新しい遊戯的な形の作品があるのかもしれない。

人は真実にたどり着ける。その神話はやがて、ただの神話になるのか。それとも、人間存在と切り離すことのできない永遠の命題なのか。本格ミステリというゲームの最終目的なのか、それともあくまで目的のひとつに過ぎないのか。こう自問しながら鏡を覗くとき、私は背後に怪しい影をみつけることがある。得体のしれない怪物が、私の背中をじっとみつめ、これこそ本格ミステリの正体だと私が叫ぶのを待っている。

思いだしてほしい。序論では本格ミステリのイメージの変遷について説明した。本格ミステリとは虚無から生まれた。それは江戸川乱歩の理想としては、存在するはずのないものだった。国内探偵小説とは海外古典ミステリと同義であるべきだ。しかし現実には他のジャンルのラベルを貼るべき作品が混在するため必要とした、便宜的な名称だった。

リアリズムを導入し、文学との融合を図ることで海外ミステリとは異なる国内独自の方向へ向かおうとした乱歩と松本清張の理想は忘却された。綾辻行人らは時代遅れとみなされた本格ミステリを蘇らせたが、それは形式崩壊へと発展した。本格ミステリとは、本格ミステリとはこういうものだと断言し理想を掲げた者たちを、百年近くの長きにわたり裏切り続けてきた。

本格ミステリは永遠である。なぜなら人は個であり、全体ではないから。全知の存在にはなれない個人は絶えず謎にさいなまれ、それを解き明かすことを切望せずにはいられないから。

本格ミステリは永遠ではない。なぜなら、真実とはなにかという概念は変わり続けるから。変貌を続ける社会や文化から生じる多様な価値観を呑みこんで、姿を変え続ける化け物だから。

永遠にして永遠ではない無形の存在の正体を突きとめようとすること自体、すでに間違いの始まりなのかもしれない。複数の視点から怪物をじっくりと観察し、それぞれの眼にどんなふうに映るか意見を交わすべきではないか。

序論の終わりに、本書は本格ミステリを殺す旅になると述べたのを覚えているだろうか。本格ミステリとは、なにか。旅を終えようとしているあなたは、自分の胸の内にある本格ミステリを殺せているだろうか。

本格ミステリに正しい教養や受け継ぐべき伝統など無い。ただ、素晴らしい作品はある。当然だが、それが本当に傑作なのか、自分にとって面白いかどうかは読んでみなければわからない。作品との出会いを重ねて、人は受け継ぐべき大切なものを知る。教養や伝統は、そんなふうにして一人ひとりがみつけるものだ。

言うなれば私にとって本格ミステリとは、大富豪のお屋敷の庭だ。その屋敷にはなぜか車椅子の少年と婆やしか住んでおらず、庭をとりかこむ柵こそあるものの近所の子供たちがこっそり忍びこんで遊ぶことが黙認されている。

子供たちはそこで、いろんなものをみつけるだろう。宝石のようにきれいな石が転がっていたり、裏庭の池にガマガエルがいたり。雨の日には東屋で本を読み、晴れた日には庭の木に登り、そして本当はいけないことだが、屋敷に忍びこんだりするかもしれない。階段の手すりを滑り台代わりにし、天井まである本棚を見上げ、誰もいない廊下でふと物音を耳にしてふりかえる。

そこには、誰もいない。埃をかぶったシャンデリアに、かび臭いバスルームの隅っこに、階段の踊り場にある大きな鏡が映す光景に、あなたはなにかをみつけ、その正体を探ろうとする。だが、気をつけてほしい。あなたが怪物の正体を見極めたと思ったとき、あなたは本格ミステリに殺されているかもしれない。

だから、こう願う。本格ミステリの庭で過ごしてほしいと。ページをめくり、作者の心中に想いを馳せ、仲間たちと意見を交わす。ここにはまだまだ、誰も知らない宝物が眠っている。だから、館の中に目を向けてはいけない。闇の中にうずくまっている、それがなんなのか調べてはいけない。怪物の正体を知れば、殺されてしまうかもしれない。だけど――どうせ君は、馬鹿な大人の言うことなんて信じやしないんだろう?