1.はじめに

評論書の初めにこんな文章を置くのはふさわしくないと思うがしかたない。ここに、とりたてて目新しいものは無い。新しい発見、新しい概念、新しい意見はなにも無い。

この先にあるのは、いわば糊と鋏で作った文章だ。ミステリ評論という分野に大きな足跡を残した人々がおり、私はトボトボと歩いてそれを目にしてきた。現代社会を鋭く分析する人々がおり、その口から迸る言葉を私は目を白黒させながら書き留めた。体系的とは言い難い、乱読から得てきた断片的な知識を記憶の片隅から手繰りよせ、うんうん唸りながら考えを整理した。文献のページを何度もめくり、亀のような歩みで文章を綴っては書き直した。

くりかえしになるがもう一度記しておこう。ここに新しいものは無い。しかし、古いものから埃を払い、棚に並べ、配置を吟味し、後ろへ数歩下がって塩梅を確かめるくらいはしている。知性とはパースペクティブだ。およそ脈絡があるとは思い難い乱雑な諸事が、ある一点から眺めると美しく整然とした秩序に従っているとわかる。その広がりを目にしたとき、人は初めて己が世界のどこにいるのか理解する。そこへたどり着くための地図として本書が役立てられたなら幸いだ。

本書は二十一世紀の初め、おおむねゼロ年代後半から一〇年代前半にかけて国内で刊行された、いわゆる本格ミステリというジャンルに分類される作品をいくつか読み解いていく。他の諸分野の評論にはないミステリ評論だけの固有の観点、すなわち謎が解かれ、作中人物がそれを真実として受け容れるまでの過程を追いかけていく。社会の多元化を背景とした不可知論的状況に虚構がどのように対応したのか、その謎解きの特性を明らかにしていく。

その追跡を通じて、推理という行為に潜む知の多様性を浮き彫りにしたい。一般的に論理という言葉から連想されるのは、三段論法やトートロジーといった用語だろう。本書はミステリ評論の動向を踏まえつつ、脳科学や心理学、精神医学、数学、社会学に哲学といった諸学の光をあてることで、謎解き物語の豊かさを示したい。

本書はゼロ年代以降の国内本格ミステリムーブメントの変容を紐解くことがひとつの目的となる。同時に、謎解き物語が孕む普遍的な知の豊かさも明らかにしたい。この二つを同時に主張することは矛盾していると思われたかもしれないが、そうではない。直感的な普遍性は真の普遍性と必ずしも一致しない。変わらないものに気づくには時代の変化をみつめなければならない。なにかを永遠だと信じるうちは中心にいられるだろう。だが、なにが永遠なのか知るにはそこを離れてみなければならない。

2.多元文学論

冒頭に述べたとおり、本書は先人たちの偉大な業績を拝聴拝借するばかりだ。とはいえ、本書の全体的な主張について説明するにはなんらかの呼び名があったほうが良いだろう。そこで「多元文学論」という言葉を用意したい。

それは次のような考え方だ。文学作品の序列を決定する一元的価値観など存在しない。社会の不条理や文化的多様性から生じる、対立的な概念を採りこむことで文学は豊かなものになる。

これは、ごく当たり前のことを述べているに過ぎない。市井の人々の暮らし、思考実験的なディストピア、遠い未来の宇宙の果て、史実に沿った歴史的場面。文学は人が知りえ、想像しうる限りのあらゆる世界を描く。ある作品は自由の素晴らしさを謳い、別の作品は自由の代償を描くだろう。愛の甘美さを描くことだけが恋愛小説ではない。それを手にとる者は、やがて愛の苦さや残酷さも知るだろう。

言い換えれば、ある作品を評価するときには対立的な概念も観点として考慮すべきだという提言となる。人の価値観はさまざまだ。ある人が美点と感じたことを、別の者は欠点と捉える。素朴な感想としてはそれで良い。だが評論家は、客観的な意見を述べなければならない。人々がテーブルを挟んで轟々と意見を交わす場面を想像できなければならない。作品を評価するためにあてた物差しを、ときにひっくり返してみることが必要になる。

文学とは言語表現が可能とするあらゆる作品群であり、ゆえに文学作品すべてを価値の優れたものから劣ったものへ直線的に並べてみせることなどできない。こう短くまとめれば「なるほど、それは当然だ」と首肯いただけるかもしれない。だが、注意深い読者ならば次のように指摘するだろう。文学全体はともかく、ジャンル小説に多元文学論を当て嵌めることは妥当なのか。ジャンルには作品の評価を客観的に決める物差しがあるのではないか。

素朴な例を挙げよう。本格ミステリとは「作中で謎が提示され、それが論理的に解かれること」と仮に定義したとする。すると、謎解きの論理性によって作品を客観的に評価できるのではないか。ジャンルとは同じ特性を持つ作品の集まりであり、必然的にジャンルにはなんらかの定義がある。その定義から批評の物差しも導かれるのではないか。

この指摘に、私は次のように答えたい。ジャンルの定義は流動的であり、時代の変化と新しい世代の台頭によって外と内から絶えず見直されていく。だからこそ、ジャンルへの古い認識を改める発想が必要であり、その手段として多元文学論が必要になる。このことを次節から、解像度を高めて説明しよう。

3.探偵小説の理想と現実

なぜ多元文学論が本格ミステリに必要と考えるのか。それを説明するためにミステリがたどった歴史を、なにが本格ミステリとみなされてきたのか現代に至るまでの変遷をふりかえろう*1。

なにを成立条件とみなすかにもよるが、世界初のミステリとされるエドガー・アラン・ポー「モルグ街の殺人」が発表されたのは一八四一年、日本はまだ江戸時代だった。それから半世紀近くが過ぎた一八八七年、現代に至るまで名探偵の代名詞として名を知られるシャーロック・ホームズがコナン・ドイル『緋色の研究』に初登場する。怪盗紳士ルパンが登場したのは一九〇五年、モーリス・ルブランの短編「アルセーヌ・ルパンの逮捕」だった。

第一次世界大戦終結後の一九二〇年代、英米では数多くの名作が生まれ黄金期を迎える。その特徴を短くまとめることは難しいが、作中の探偵役と同じ条件で読者も真相を推理できる謎解きゲームとしての成熟を挙げることができるだろう。

たとえばアガサ・クリスティー『アクロイド殺し』(一九二六年)は犯人の隠蔽方法を巡ってフェアか否か論争が起きた。またエラリー・クイーンはそのデビュー作『ローマ帽子の謎』(一九二九年)において、探偵役が真相を語る場面へとページをめくる前に読者へ推理を促す、いわゆる「読者への挑戦状」を挿入した。

日本では明治二十年代、黒岩涙香が海外作品の翻案を新聞連載し成功を収める。一九二三年(大正十二年)には江戸川乱歩が短編「二銭銅貨」でデビューする。すでに海の向こうでは黄金期を迎えているわけだが、中相作『乱歩謎解きクロニクル』によれば乱歩が潮流の変化を悟ったのは一九三二年(昭和七年)頃だったという(一八二頁)*2。

だが昭和七年、乱歩はふたたび休筆に入ってしまう。「探偵小説十五年」には「平凡社から私の全集が出て、その印税収入のあるに任せ、怠けることに心をきめて、昭和七年三月から八年八月頃まで、やはり約一年半、何もしないで暮らした」とあるが、この時期、乱歩の探偵小説観には重大な変化が訪れていた。自伝に打ち明けているところによると、乱歩は「自分が小説を書き出してからは、西洋の探偵小説を猟り読むということを全くしなくなっていた」が、横溝正史が編集長だった「探偵小説」に立てつづけに掲載された英米の長篇を読み、新たな潮流に眼を開かれる。当の正史自身、「長篇探偵小説といえば、山あり谷あり、恋あり冒険ありというていのものばかりだと思っていたものだから、これはまあ、なんという退屈な、それでいて、なんという異様な魅力にみちた探偵小説なのだろう」と感嘆した「謎解き一本槍、すなわち謎と論理の本格長篇探偵小説」は、乱歩の関心もまた強く惹きつけた。

大正時代の末から昭和初年代にかけて、国内では怪奇幻想や空想科学、異常心理に重きを置いた作品群も探偵小説の範疇とされ、英米のdetective storyとは意味合いにずれが生じていた。佐藤春夫は「純粋な探偵小説」、平林初之輔は「健全派」「不健全派」といった呼び方でそれらを弁別しようとした。

初めて「本格」という呼称を用いたのは甲賀三郎と云われている*3。一九二九年(昭和四年)には「探偵小説の将来」にて、本格探偵小説と亜探偵小説(後の変格探偵小説)の二つに分け、さらに本格探偵小説を推理式、冒険式、実話式に分けている(二五二頁)*4。

探偵小説はいま非常な勢いで流行し、もしくは流行せんとしているかのように見える。探偵小説界に関係のある者は、少しでも多く探偵小説の領分を増そうとして、侵略併合主義を奉じて、少しでも探偵臭のあるものは、ことごとく探偵小説のカテゴリーに入れてしまった。その結果、探偵小説の版図はすこぶる膨大なものになったので、その将来を卜するにも一律にはゆかない。そこで、まず便宜上分類を行うこととし、犯罪捜索を主として、そうとう有力な探偵の出てくるのを、本格探偵小説とし、ぜんぜん探偵が出てこないか、出てきても大した働きをしないのを、亜探偵小説とする。

本格探偵小説は分かって三とし、探偵の活躍を主とし、推理によって犯罪捜索をするものを推理式、探偵よりもむしろ悪漢の活動を主とし、文化生活における冒険を描くものを、冒険式、実際犯罪またはそれに近き実話的のものを実話式とする。

亜探偵小説は分かって二とし、幻想、空想、変態心理等を主題とするものを変態式、英国の物語作者が好んで用いるところの秘密小説、すなわち、そこには必ず犯罪があるが、犯罪の捜索を主とせず、主人公はその愛人の危難または不遇を救うために、愛人に纏わるミステリーを解いてゆくという式のものを、物語式とする。

一九三五年(昭和十年)、甲賀は「探偵小説講話」にて探偵小説(本格探偵小説)を次のように定義し、変格探偵小説には別の呼称を与えるべきと提唱した(二七七頁)*5。この定義には続けて〝無論この定義は法文のように毫末も狂いがないというほど厳密なものではない。例えばルパン物語や、地下鉄サムは十分この定義の中に這入り得る〟と補足されている。

「探偵小説とは、まず犯罪――主として殺人――が起り、その犯人を捜査する人物――必ずしも職業探偵に限らない――が、主人公として活躍する小説である。」

同じ頃、乱歩も「探偵小説の定義と類別」の「A 探偵小説の定義」にて、次のように探偵小説を定義している(二一頁)*6。

探偵小説とは、主として犯罪に関する難解な秘密が、論理的に、徐々に解かれて行く径路の面白さを主眼とする文学である。

次節「B 探偵小説の類別」では英米と国内とではジャンル観に差異が生じていることを説明し、ここでは「純探偵小説」の類別について語ると述べている(二六頁)。

推理の要素の乏しい心理的スリラーや、倒叙探偵小説でない単なる犯罪小説は、探偵小説ではないのであるが、英米ではこれを「ミステリー」と総称し、広義の探偵小説として取扱っている。日本ではこのほかに空想科学小説、怪奇小説、異境探検小説など多くのものを広義の探偵小説に含めている。ここには、そういう広義のものでなく、純探偵小説内部の類別について語るわけである。

そして「第一、ゲーム探偵小説」「第二、非ゲーム探偵小説」「第三、倒叙探偵小説」の類別が示される。

ゲーム探偵小説は〝読者は作中の探偵と謎解きを競う楽しみを味うことが出来る(少くとも出来るが如く感じさせるように書かれている)〟(二八頁)特徴があり、ポーに始まり英米黄金期へ至る〝ドイル、フリーマン、クリスティー、ヴァン・ダイン、クィーン、カーと伝承された探偵小説の主流〟(二八頁)だという。

非ゲーム探偵小説は二種類に分けられる。ひとつは探偵が凡人型でゲーム興味の起こりえないタイプであり、フレッチャーとクロフツが挙げられている。もうひとつは直観によって飛躍的に結論へ達するタイプで、チェスタートン、ポースト、ベイリーが挙げられている。

倒叙探偵小説は、犯人の視点から事件を描く。冒頭から犯人は誰か明かされており、犯行に至るまでの経緯や準備、罪が暴かれることを恐れる犯行後の心理が細かに描かれるといった特徴がある。

ここまでの説明から推し量れると思うが、乱歩の掲げた高名な定義は「本格」の定義であると同時にそうではない。

右記のとおり直接的には乱歩はこれを「探偵小説」の定義として述べている。したがって、現代における推理小説やミステリと呼ばれるジャンル全体を包含する定義を述べたと広めに解釈してもあながち間違いではない。

その一方、後続の文章では国内における探偵小説の概念が混乱している状況を説明し「純探偵小説」の類別について語ると言明している。同じ頃に甲賀が本格探偵小説を提唱していることを踏まえれば、純探偵小説すなわち本格の定義を述べたとも受けとれる。

もう少し慎重になろう。乱歩の純探偵小説を、甲賀の本格探偵小説と同一視して良いのか。右記のとおり甲賀は「探偵小説の将来」にて犯罪実話風の小説を本格に含めているが、乱歩の「探偵小説の定義と類別」における分類にはでてこない。その意味では完全には一致しない。

どうやら乱歩は「変格」という言葉にためらいがあり、その影響で「本格」もやむを得ないときにしか使わなかったらしい。『新青年』(博友社)昭和二十五年四月号に掲載された「探偵作家抜打座談会」では、探偵小説芸術論を提唱した木々高太郎を中心に本格派を批判する意見が多くあった。その応答として乱歩は『宝石』(岩谷書店)昭和二十五年五月号所収の「「抜打座談会」を評す」にて〝文学派が変格と呼ばれるのは、何だか外道扱いでけしからんというのだが、変格という言葉がよくないことは私も同感〟(二七七頁)と述べている。その上で、変格という言葉を用いるくらいならば犯罪小説、怪奇小説、スリラーといった個別の名称を用いるべきであり、純探偵小説こそが探偵小説の本流だと訴える(二七七頁)*7。

現在の「変格」とは何を指すのかというと、広義の探偵小説(又は推理小説)の中で、純探偵小説を除いた凡てのものと考える外はないから、犯罪小説、怪奇小説、スリラー、科学小説、思想小説などが所謂変格となるわけで、これも実に変な名づけ方だと思う。これらには夫々の名称を冠することにして変格とか非本格とか面倒な言い廻しをよしてしまったらどうであろうか。

[……中略……]

木々君は「この頃は特に本格を探偵文壇の主流にするというような、何か意識的な感じがあるようですね」と云っているが、誤記でなければ、これも実におかしい話である。変格と呼ばれているものが、今いうように犯罪、怪奇、科学、思想等の小説であるとすれば、それらが探偵小説の本流でないことは当然で、「ような感じ」どころではなく、私は常に純探偵小説が探偵小説の本流だと、明瞭に書いている。

やや強い言い方をすれば、こう理解できるだろう。乱歩の意識としては変格探偵小説などそもそも存在しない。それらは犯罪小説、怪奇小説、スリラーなどであって探偵小説の埒外にある。変格が存在しないのだから、本格も存在しない。本格/変格という区分自体がそもそも不要のものであり、無用な混乱を招く。

無論、それはあくまで理想であって現実はそうではない。探偵小説には探偵小説ではないものが含まれており、しぶしぶ「純探偵小説」という言葉で範囲を限定したり、ときには人口に膾炙した言葉である「本格」をやむを得ず使うしかない。

このように理解すると「探偵小説の定義と類別」で示された探偵小説の定義を、現代のあまりに多種多様になったミステリ作品全般に当て嵌めることは大きな間違いだとわかる。ただ謎さえあればよいわけではなく〝主として犯罪に関する難解な秘密が、論理的に、徐々に解かれて行く径路〟が含まれているか字義どおり厳密に問うべきだろう。

整理しよう。大正から昭和初年代にかけて、国内の探偵小説はジャンルの共通認識が薄れ、拡散の危機にあった。英米の潮流を意識し、他のジャンル名を冠すべき作品を除くべく探偵小説とはなにか問い直さなければならなかった。各人がさまざまな呼称や定義を提唱し「本格」はそのひとつとして生まれた。

前述のとおり、当時は長編を主体とする英米黄金期の潮流が国内に知られつつあった。しかし甲賀三郎も江戸川乱歩も、探偵小説をゲーム的な作風のみに限定することはしていない。ジャンルの活性化を目的とした定義なのだから当然だろう。あまりに制約を緩めればジャンルは玉石混淆となって希薄化していき、逆に理想を高くし過ぎればそっぽを向かれる。いわば盆栽のようなものだ。ポーからの太い幹に傷をつけることなく、そこから離れ過ぎた不格好な枝には鋏を入れる。人を魅了する美しい姿はなにか自問しながら剪定したことが窺える。

4.X論争における定義の混乱

乱歩らが探偵小説の定義を模索した時代から七十年ほど過ぎ、本格はどんな言葉になったか。

二〇〇五年十一月、二階堂黎人は自身のサイトで東野圭吾『容疑者Xの献身』について、広義のミステリーとしては優れているが本格推理小説ではなく、したがって本格として優れていると評価するのは間違っていると主張した*8。

この主張に対し、数多くのミステリファンや作家、評論家がブログや掲示板で意見を述べた。論争は誌上でもくりひろげられ、特に『ミステリマガジン』(早川書房)では誌上討論企画「現代本格の行方」が二〇〇六年三月号から十二月号まで続けられた。

便宜上、この論争を「X論争」と呼称することにしよう。X論争には数多くの争点があったが、ここでは二つに絞って紹介する。

二階堂は次のように本格推理小説の定義を示した(一七頁)*9。この定義は二階堂の独断ではなく〝過去の推理小説群の本質的傾向を踏まえ、自分なりの本格感を示し、己の書く小説で立証した上で成立〟したものだと述べている*10。

「〈本格推理小説〉とは、手がかりと伏線、証拠を基に論理的に解決される謎解き及び犯人当て小説である」

その上で『容疑者Xの献身』は〝読者が論理的な推理によって真相を見抜くに必用となる決定的な手がかりや証拠を、作者が恣意的に伏せて〟(一八頁)いるため本格ではないと主張した。作中の探偵役である湯川は推測や想像しかしていない。決定的な証拠が提示されておらず〝湯川も読者も、「推測」や「想像」はできても、厳密な推論を積み上げて「推理」を行なうことはできない〟(一九頁)という。

巽昌章は二〇〇六年一月、二階堂のサイトの掲示板に反論を寄せた。読者にはトリックを見抜く決定的な手掛かりが提示されていると指摘した。一方で湯川の推理に想像の飛躍や直観的な決めつけがあることは認め、しかし〝元来本格の「推理」にはそういう面がある〟と述べた。横溝正史『本陣殺人事件』など代表的な古典的作品を挙げ、探偵役の推理が根拠に欠けていることを以て本格ではないとは云えないと説いた*11。

こうした従来の本格推理小説における「推理」のあり方からすれば、『容疑者Xの献身』における真相解明の手順が「本格」でないとは到底いえないのです。すなわち、名探偵が、事件に潜在する矛盾を指摘して、刑事たちの甘い見通しを覆すことや、「この矛盾に犯人のたくらみが秘められている」風の予告をすることは、まさに、これまでの本格推理小説の定番でした。結末において、まずトリックを明かした上、このトリックなら先に述べた矛盾は解消される、という論法で裏づけをはかることも、しばしば行われてきました。人によっては、もっと強固な根拠が欲しいと思われるかもしれませんが、それは説得力の強弱といった「程度問題」であって、本格かそうでないかなどという極端な差異をもたらすものではない。

踏みこんだ説明をすると『容疑者Xの献身』には二つのトリックがあった。犯人の石神哲哉は殺した相手を警察に別人と誤認させた。くわえて、読者には別人を殺害した事実を伏せる叙述トリックを用いていた。巽は、叙述トリックには読者が見抜くための手掛かりが存在していたことを指摘し、人物誤認のトリックを見抜く湯川学の推理には想像の飛躍があると認めた。

ただし右記のとおり、二階堂による本格の定義では、論理的な解決をする主体が作中の探偵役なのか、それとも読者なのか明記されていない。二階堂は後に、読者サイドと物語サイドの真相が〝最終的に等しく一致して、決定的な証拠を基に、絶対的な真相が客観的に立証されるべき〟(一三九頁)と述べている*12。

もうひとつ、別の争点も紹介しよう。笠井潔は『容疑者Xの献身』を本格と認めつつも、世評の高さには疑義を呈した。読者にとって真相を見抜きやすく、初心者向けの水準に過ぎないという(二〇頁)*13。

しかし、形式的には本格の要件を満たしているからこそ『容疑者Xの献身』は、探偵小説ジャンルにとって無視できない「問題」なのだ。この作品は一応のところ本格探偵小説だが、本格としての難易度が高いわけではない。適正に判断して初心者向けの水準だろう。難易度の高い技に挑戦し、みごとな成功を収めたとは評価できない作品に、ジャンルの専業的作家や評論家や中核的読者など、昔なら「探偵小説の鬼」といわれたような人々が最大限の賛辞を浴びせかける。この異様な光景に、『容疑者Xの献身』をめぐる最大の「謎」、あるいは最大の「問題」が見出されなければならない。

この指摘に対し複数の反論が寄せられたが、ここでは蔓葉信博の意見をとりあげる。蔓葉は、難易度を本格としての優劣とみなす判断基準の単純さを批判し、むしろシンプルさによって読者に推理を促す仕組みを提示したことを評価した(一三八頁)*14。

このようにひとつの事件だけでも十分に読者と知恵を競い合える推理小説として成功していることが『容疑者Xの献身』を支持する理由である。複数の事件を起こし、さらに複雑な探偵小説的道具立てを援用することを、本格推理小説として優れているとは考えない。その複数の事件のひとつひとつの質や、組み合わせの妙に価値判断はゆだねられるべきであり、量的なものによって成立する謎が解明されることで、優れた推理小説となるとはいえないだろう。

[……中略……]

しかし、そのような視座を持つ作品は残念ながら少ない。探偵小説的道具立ての量的蓄積の偏重、妄想的な世界像とひきかえの強引な推理の容認など、本来の「謎と論理的解明」からは逸脱したものを、僕は多く感じとってしまうのだ。その逸脱は、本格推理の豊穣さなのか、失調なのか。むしろ過剰な複雑さは、読者に作者が提示した単一の「意外」な推理しかもたらさないのではないか。その真相は「意外」だが意外ではない。《ジャーロ》連載の「ニアミステリな関係」の第二十二回でも書いたが、「読者に推理を促す仕組み」は今、危機的な状況に至っている。それらの作品を単一の難易度というものさしで測ることが果たして正しいのだろうか。

ここに引用したのはX論争という大海から掬ったひと匙に過ぎないが、それでも四者が本格ミステリをどう認識しているか、大きな隔たりがあることは感じとれるだろう。

二階堂と巽は両者とも古典的な作品を根拠として本格ミステリを語っているが、その捉え方は異なる。二階堂は本格を、論理的な推理によって誰もが客観的に真実へ到達しうる作品に限定している。巽はそうではない。探偵役が一個人として真相を悟るに至った洞察や想像力まで含めた広範な知的営み全般に推理行為を拡大している。

私はここで、両者の本格ミステリ観のどちらが正しいか意見を述べることはしない。憶測に過ぎないが、それぞれのたどってきた読書遍歴の大部分が重なっていたとしても、両者の認識にはやはり相違が生じたのではないか。小学校の教科書が教える歴史さえも、その裏には膨大な見解の相違がある。人は同じ事実を目にしても解釈の仕方は人それぞれだという当然のことだけを記しておこう。

笠井の主張に対する蔓葉の反論は、至極当然と感じると同時に足元の昏さを覚える。

本格ミステリとは謎の物語である。謎は堅牢であるほど素晴らしい。真相を直感的に見抜かれてしまう作品など言語道断だ。このような主張は、とてもわかりやすい。優劣を判断するのに「難易度」という物差しの上へ作品を一列に並べるだけで良いのだから。

しかし蔓葉はそうではないと言う。難易度が低い作品には、読者を謎解きへ誘引する力がある。読者に推理を促す仕組みがあることは、本格ミステリとして優れている。重厚長大にして読者を置いてけぼりにする作品ばかりになってはいけない。

ならば、批評はどうすれば良いのか。難易度の高い作品も低い作品もどちらも優れているなら、どのようにして作品の優劣を客観的に決定できるのか。

ここで次のように言う人もいるだろう。謎が堅牢であるという美点と、読者に推理を促すという美点とは相容れないものではないと。見抜かれまいと壁を高くすれば読者の謎解きへの意欲は削がれる。頭を捻ってもらおうと手掛かりを散りばめれば難易度は下がる。これら相容れがたい性質を承知の上で、どちらの魅力も切り捨てない工夫をする。いや、いっそ思い切って一方を捨て、短所を長所で凌駕する。そのバランスに創作というものの苦労があり、その苦労を察することに批評の難しさがあるのだと。

私はその意見にうなずいた上で、次のように問いたい。ならば、本格ミステリとは矛盾を内包するジャンルなのかと。読者には到底解きえない魅力的な謎を創造すること。読者が空想世界の名探偵のごとく知的勝利を獲得できるようお膳立てすること。本格ミステリはそんな、相容れるはずのない注文に応えなければならないのかと。

察した方もいるかもしれないが、この笠井と蔓葉とのやりとりが多元文学論の萌芽のひとつとなった。ジャンルとは作品の集積であり、それら作品群の共通点が諸人の価値観を刺激し、そしてジャンルへとフィードバックされる。歳月を経て数多の願望を呑みこみながら肥大化し、一個人の趣味嗜好を越えた多様な価値観が入り乱れていく。対立する概念が緊密に連携し、それでいて決して混じり合いはせずにせめぎあう。それがジャンルというものの姿ではないか。

5.リアリズムへの傾斜と反動

歴史の続きに戻ろう。昭和の初め、ジャンルの拡散を防ぐべく甲賀三郎は本格探偵小説を提唱し、大下宇陀児、木々高太郎、海野十三らとの間で論争となった。変格を排除するのか、探偵小説的要素は小説的要素より優先すべきなのか、探偵小説は芸術たりえるのか。そこにはさまざまな論点があったが、推理にあいまいさを許容すべきかといった本格の定義そのものについての議論は中心とはならなかった。右記のとおり、当時は英米黄金期の傑作長編が紹介された頃であり、いわばお手本が存在していたため意識の違いが生じにくかったのかもしれない。

では、なぜX論争では本格の定義や評価軸について争わねばならなかったのか。乱歩らの時代から現代に至るまでの経緯を追いかけてみよう。

第二次世界大戦が終結した翌年の一九四六年(昭和二十一年)、横溝正史は『宝石』誌上で『本陣殺人事件』の連載を始める。これを皮切りに金田一耕助を探偵役とするシリーズ作品を数多く発表する。坂口安吾『不連続殺人事件』(一九四八年)、高木彬光『刺青殺人事件』(一九四八年)など、乱歩らの悲願だった英米黄金期に比肩しうる長編本格が次々と刊行された。一九五四年(昭和二十九年)には江戸川乱歩の還暦祝賀会が催され、その席上で江戸川乱歩賞の創設が発表される。

一九五八年(昭和三十三年)には松本清張の『点と線』と『眼の壁』が大ベストセラーとなる。後にこれは社会派推理ブームの起点とみなされた。郷原宏は『乱歩と清張』のあとがきで、清張は乱歩とともに国産ミステリーの隆盛に尽力し、本格ミステリーの復興を唱えたと述べている(三〇一頁)*15。

清張はいわゆる純文学の作家とはよく論争したが、推理作家と推理小説について論争したことは一度もない。まして乱歩に敵対したこともなければ、本格ミステリーを否定したこともない。それどころか、乱歩の初期短篇を高く評価し、乱歩を斯界の先達として尊敬しつづけた。昭和四十年代の初めには「本格復興」を唱え、「新本格ミステリー叢書」の監修をしたこともある。

一方の乱歩は、清張の『点と線』以下の長篇を高く評価し、そこに文芸の革新者たる「一人の芭蕉」の可能性を見いだした。そして両者は手を携えて雑誌「宝石」の再生と社団法人日本推理作家協会の発足に力を尽くした。もしこの二人の信頼と協働がなければ、今日の国産ミステリーの隆盛はなかったかもしれない。

具体例をひとつ挙げよう。郷原は〝日本推理小説史に残る重要な対談〟(一三一頁)として、乱歩と清張の対談を紹介している。『宝石』誌で清張の連載「零の焦点」(後に『ゼロの焦点』に改題)が休載したのを機に、昭和三十三年八月号に二人の対談が掲載された*16。清張は推理小説が広く大衆に受け容れられるには動機やリアリティを重視すべきと主張した(一三七頁)。

松本 本格派が非常に少いということは、いつかも書いておられましたが、ぼくの意味は、必ずしも本格派だけでなく、探偵作家一般の作風が、マンネリズムに陥っているということですよ。こしらえものが多くて、社会的な動機とか、雰囲気や人物のリアリティとか、そういう点が無視されている傾向がある。今までの探偵小説というものはサロン的で、ごく限られた読者だけを相手にしてきたきらいがある。なにかマニア的読者と作家の一つのグループみたいなもので、そこに多くの読者を得られなかった原因があると思うのですよ。

欧米では生きた雰囲気と人間を書くことが重視されたが〝それらの人の作風は普通小説に近いようなもので、推理を愛する読者は満足しない〟(一三九頁)結果となった。清張の発言を受けて、乱歩は推理の興味とリアルな小説を両立させなければならないと応じた(一三九頁)。

江戸川 そうですよ。そこが問題です。みな普通小説みたいなものになったら、しいて推理小説というジャンルを立てる必要はないのですからね。だから、推理の興味を充分満足させながら、リアルな小説を書くということです。それが理想です。木々高太郎君なんかも、それを云っているのです。そこで、あなたのことになりますが、あなたの短篇は本格でないものが多いので別だけれども、長篇の「点と線」などは、その理想に近づいている。小説がうまくて、しかもトリックにも充分意を用いている。ぼくがあなたの出現を画期的といったのはその意味ですよ。だから「宝石」の長篇に苦慮されているのも充分同感できます。それはぼくのいわゆる「一人の芭蕉の問題」ですからね。

右引用の〝一人の芭蕉の問題〟とはなにか、簡単に説明しておこう*17。木々高太郎は探偵小説は芸術たりえるかという甲賀三郎との論争の延長として『ロック』誌に連載していたエッセイ「新泉録」にて、トリックは犯人の生活や思想、心理などから必然的に生じるものでなければならないと主張した。

それに対し乱歩は、人間を優先すれば探偵味のある普通文学にしかならないと反論した。かといって文学を排撃するわけではなく、文学味と論理的興味の両立を目指すべきだが、それは極めて難しい。かつて市井俗人の弄びに過ぎなかった俳諧を松尾芭蕉という一個人が芸術へと昇華せしめたことに喩え、探偵小説界に一人の芭蕉が登場しないものかと呼びかけた(二八七頁)。

私は昭和十一年の頃の随筆「探偵小説の意欲」の中に、「一口に云えばそれは割り切れるものと割り切れないもの、科学精神と芸術精神とを如何にして有機的に化合せしめんかとの苦悩である。探偵小説は割り切れる世界のものであるとして英米探偵小説の旧道に安住するのはたやすい。又その常識論理のマンネリズムにあきたらずして、探偵小説そのものを捨て去り、別の割り切れぬものの世界へ踏み込んで行くのも難しいことではない。だが、そのいずれにも満足しない心、そして両者融合の新世界に憧れる貪慾、ここに探偵小説の根本的な苦悩がある」と書いている。これは永遠の夢であるかも知れない。夢は夢なるが故に尊いのかも知れない。流石の文学論者木々高太郎君も過去の業績に於ては、まだこの夢を実現してはいない。第一流の文学であってしかも探偵小説独自の興味をも失望させないもの。実に実に至難の道である。しかしながら私はそれの可能性を全く否定するものではない。革命的天才児の出現を絶望するものではない。若し探偵小説界に一人の芭蕉の出ずるあらんか、あらゆる文学をしりえに、探偵小説が最高至上の玉座につくこと、必ずしも不可能ではないからである。

一九六五年(昭和四十年)に江戸川乱歩はこの世を去った。その前年には推理小説雑誌『宝石』が廃刊となるなど、ミステリはジャンルとしての勢いを失っていた*18。乱歩の死の翌年、清張が監修を務める〈新本格推理小説全集〉の刊行が開始される。監修者からのことばとして清張は、推理小説には昭和三十四、五年から新しく社会派や風俗派が台頭してきたが、謎解きという推理小説本来の興味は薄れてきた状況を説明する。それを踏まえて〝本格は本格に還れ〟ただし社会派・風俗派を通過した意義も踏まえた上での発展をしなければならないと説いた(五頁)*19。

今や推理小説は本来の性格にかえらなければならない。社会派、風俗派はその得た場所に独立すべきである。本格は本格に還れ、である。

しかし、ここまできた推理小説の形式・内容が、戦前のそれにもどるべくもない。社会派・風俗派の通過は、ある意味において推理小説の視野をひろげ、対象を掘り下げ、程度を高めたことである。技術も前進させたと思っている。現時点で本格ものに還るということは、以上の基礎に立ったものであり、それからの新しい発展である。その意味で、わたしはさきに「ネオ・本格」という言葉を口走ったけれど、このシリーズでは「新本格推理小説」となっている。

乱歩から清張へ遺志は継がれ、社会派によって本格は文学との融合を果たしたのか。現実には、そうはならなかった。

横濱雄二は「ミステリの〈拡散〉」にて、昭和四〇年代から五〇年代におけるミステリの状況を三つにまとめている。ひとつ、マンガ、映画、テレビドラマとさまざまなメディアに浸透したこと。ふたつ、ミステリ作家としてデビューするも広くエンターテイメント文学へ作風を広げていく作家が多かったこと。みっつ、戦前の探偵小説が数多く復刻されたこと(九〇頁)*20。

このように、一九六五~八五年のミステリは、特にメディアの拡散によって、爆発的な量的拡大を果たしたと見ることができる。青年漫画誌の創刊にともない、従来にない複雑なストーリーを備えた作品や、成人を対象に社会の裏面や深い人間心理を描く作品が多く登場することとなった。また、小説としての新作はもちろん過去の作品についても、映画やドラマとして脚光を浴びることとなった。角川映画は小説とのメディアミックス戦略で大きく注目を集め、七〇年代後半以降、ミステリを次々に劇場へ送り込んだ。この動きと軌を一にするように、テレビ局は二時間ドラマ枠をこぞって新設し、従来からの時代劇や刑事ものの連続ドラマも含め、ほぼ毎日なんらかのミステリ作品がテレビで放送されるようになった。ミステリは大衆化され、その量的な重心はミステリを愛好する読者から、ブロックバスター映画を楽しむ視聴者へ、さらには毎日の終わりにドラマを楽しむ視聴者へと移動したといえる。

赤川次郎、内田康夫、西村京太郎らベストセラー作家が輩出され、トラベルミステリーが流行したのもこの時期だ。ミステリがエンターテイメントとして大衆に受容されていく一方で、本格ミステリは冬の時代を迎える。たとえば綾辻行人『十角館の殺人』の講談社文庫版に鮎川哲也は次のような文章を寄せている*21。

かつて本格ミステリーを書いていた人々は、あるいは亡くなりあるいは筆を折ってしまった。そして残ったのは高木彬光氏と土屋隆夫氏、それにわたし。プロの作家はわずか三人に減っていった。わたしはペシミストのせいか、本格物を書ける作家はこの三人でおしまいになるものと考えていた。それが時勢というものだろうと諦めてもいた。わたしの耳に、評論家やアンチ本格派の作家の「本格物は古い」という大合唱が聞こえて来たりした。彼らが好楽家であったなら、ハイドンやモーツァルトも古いというに違いあるまい、とわたしは考えて苦笑した。それはともかく、わたしたち三人が退場してしまったら、本格物の書き手は二度と現れることもないだろうと思うと、何とも気が滅入ってくるのだった。

鮎川の言葉にはやや補正が要る。日下三蔵は冬の時代とされる時期にも一定数の本格ものが刊行されてきたことを証言している。ただし傾向として、リアリズムから離れる作品は刊行されにくかったという*22。

七〇年代から活躍している作家では、皆川博子や辻真先も「本格ものは書かせてもらえない雰囲気があった」という趣旨の発言をしている。森村誠一や西村京太郎の初期作品などは、トリック重視の本格に他ならないし、鮎川哲也、土屋隆夫、高木彬光、中町信、都筑道夫らの作品を「本格ではない」と言う人はいないだろう。

つまり現代社会を舞台にしたリアルな本格ものはあったのだから、「本格ミステリ冬の時代」というのは、正確には、「リアリティに囚われない本格ミステリ冬の時代」だったと考えられる。神のごとき名探偵が出てきたり、閉ざされた山荘に殺人鬼が出没したり、古い言い伝えのとおりに連続殺人が起こったりというストーリーは現実には起こり得ないだろうが、論理遊戯としての本格ミステリであれば有効な道具立てとなりうる。ここまで極端でなくとも、例えば『乱れからくり』のようなトリック尽くしの作品は一般の小説誌であればリアリティがない、という理由で受け入れられなかっただろうと思われる。

ここで、歪みが起きていることに注目してほしい。たしかに〝神のごとき名探偵が出てきたり、閉ざされた山荘に殺人鬼が出没したり、古い言い伝えのとおりに連続殺人が起こったり〟といった道具立ては海外古典ミステリあるいは旧来の探偵小説作品を連想させる。とはいえ、かつての作家たちは必ずしもリアリティに囚われない作風を目指したわけではないだろう。発表当時はリアルだったであろう描写も歳月が過ぎれば褪色を免れなかったというだけのことだ。

前述のとおり、江戸川乱歩は探偵小説と文学を調和させる新しい才能を求めており、松本清張はそれをリアルな人間描写や必然性のあるトリックなどによって実現しようとした。リアリズムへの傾斜と本格は矛盾するものではなかった。

鮎川の文章にある〝本格物は古い〟というイメージはどこから生じたのか。本来なら別個のものであるはずの「海外古典ミステリ/探偵小説」―「リアリティに囚われない」―「本格物」が同一視され、結果として「本格ミステリ冬の時代」を招いたことが想像される。

一方で前述の横濱雄二「ミステリの〈拡散〉」でも指摘されているとおり、リアリズムから離反しようとする動きもあった。桃源社は一九六八年(昭和四十三年)の国枝史郎『神州纐纈城』の復刊を皮切りに「大ロマンの復活」と銘打ち数多くの探偵小説を刊行していく。他社からも講談社の『江戸川乱歩全集』や三一書房の『夢野久作全集』など刊行が相次ぎリバイバルブームとなる。

古い時代への郷愁とロマンは探偵小説ファンだけでなく若い世代もつかんだらしい。一九七一年(昭和四十六年)から『八つ墓村』など横溝正史の作品が角川文庫から刊行され、三年後には角川文庫に収録された横溝作品がトータルで三百万部に到達、金田一耕助シリーズの相次ぐ映画化へと発展する。引退状態だった横溝は執筆を再開、金田一耕助最後の事件となる『病院坂の首縊りの家』(一九七八年)などを発表した。

探偵小説復活への気運は新しい才能をも生みだした。一九七五年(昭和五十年)には探偵小説専門誌を謳う月刊誌『幻影城』が創刊される。埋もれた名作に光を当てることを第一としつつ、泡坂妻夫、栗本薫、竹本健治、連城三紀彦ら後の新本格ムーブメントにも影響を与えた作家たちを輩出した。

6.新本格ムーブメントの多義性

新本格ムーブメントの嚆矢とされる綾辻行人『十角館の殺人』が刊行されたのは一九八七年(昭和六十二年)のことだった。その第一章は、大学の推理小説研究会に所属しエラリイというニックネームで呼ばれる青年のこんなセリフで幕を開ける(一〇頁)*23。

「僕にとって推理小説は、あくまでも知的な遊びの一つなんだ。小説という形式を使った、読者対名探偵、読者対作者の刺激的な論理の遊び。それ以上でも以下でもない。

だから、一時期日本でもてはやされた〝社会派〟式のリアリズム云々は、もうまっぴらなわけさ。1DKのマンションでOLが殺されて、靴底を擦り減らした刑事が苦心の末、愛人だった上司を捕まえる。――やめてほしいね。汚職だの政界の内幕だの、現代社会の歪が生んだ悲劇だの、その辺も願い下げだ。ミステリにふさわしいのは、時代遅れと云われようが何だろうが、やっぱりね、名探偵、大邸宅、怪しげな住人たち、血みどろの惨劇、不可能犯罪、破天荒な大トリック……。絵空事で大いに結構。要はその世界の中で楽しめればいいのさ。但し、あくまで知的に、ね」

作者自身のことばも引用しておこう。一九九一年に島田荘司との対談で、社会派の台頭によって本格物が国内ではみつからなくなり、渇望感を味わったことを語っている(八二頁)*24。

なお、対談相手となった島田荘司は、江戸川乱歩賞最終候補作となった『占星術殺人事件』で一九八一年にデビュー。傲岸不遜で天才肌な名探偵、御手洗潔は多くの作家に影響を与えた。新人たちの筆名を考案したり推薦の辞を寄せるなど新本格ムーブメントの普及に尽力した。

ぼくは一九六〇年生まれで、そんな、社会派の根強い影響下でしか作品が生産されえなかったような時代に十代の半ばまでを育ったものですから、そういった状況への不満や苛立ちというのが非常に大きくあったんですよ。これはたぶん、ぼくと同世代の人たちに共通して言えることなんじゃないかな。小学生のときに少年探偵団やルパン、ホームズを読んでミステリーが好きになるでしょ。次にクイーンやクリスティーを読んで、黄金期の本格物に魅せられて、じゃあ今の日本のミステリーはどうなんだろうかと見まわすと、「清張以降」の作品群しかない。「本格推理」と銘打たれていても、読んでみると全然、自分が魅せられたような「本格」じゃない。これはどうしたことだ……って。

綾辻の読書遍歴と嘆きは、エラリイの開き直りじみた宣言へスムーズにつながるだろう。松本清張は推理小説にリアルな人間を描いた。結果的に海外古典ミステリ/探偵小説はリアリティのない時代遅れの代物になったという印象を人々に与えた。綾辻はその悪印象を否定したのではなかった。〝絵空事で大いに結構〟だと、新しい世代の新しい価値観を高々と掲げた。

若い世代の尽力によって本格ミステリは息を吹き返し、昔懐かしい探偵小説をそのまま現代に蘇らせたのか。結果としては、そうはならなかった。

新本格という呼称は講談社ノベルスから刊行された綾辻行人『水車館の殺人』の帯に使われたキャッチコピーに由来している。狭い意味では、新本格とは講談社の宣伝文句に過ぎない。国内ミステリ全体を包括的に指すべく、笠井潔は『ミネルヴァの梟は黄昏に飛びたつか?』にて、綾辻行人以降の現代本格に「第三の波」という呼称を与えた*25。戦前本格(第一の波)、一九六〇年代の戦後本格(第二の波)に続く三番目の隆盛期というわけだ。

さらに笠井は第三の波を時期的に三つのステージにわけている。『十角館の殺人』が刊行された一九八七年からが第一ステージだ。綾辻行人、有栖川有栖、我孫子武丸、法月綸太郎ら大学推理研出身の若い才能が陸続してデビューした。本格探偵小説の復興を目指すが、九二年から九四年にかけてシリーズ作品の中断が目立つようになる。

一九九四年から第二ステージに突入する。この年には講談社編集部への持ち込み原稿をきっかけとして京極夏彦が『姑獲鳥の夏』でデビューした。講談社はメフィスト賞を創設し、一九九六年に森博嗣『すべてがFになる』が第一回の受賞作となる。

これらの作品は本格であると同時に、どこかそこに収まりきらない過剰さを併せ持っていた。戦後間もない時期を舞台とするだけあって『姑獲鳥の夏』は探偵小説の風味が濃厚だが、同時に民俗学や脳科学などの膨大な知識を詰めこんだ情報小説でもあった。孤島の研究施設で密室殺人が起きる『すべてがFになる』には、理系の人々の独特なセンスが描かれた。

こういった逸脱は第一ステージから見受けられた特徴でもあった。たとえばホラーやSFといった周辺ジャンルとのクロスオーバーが挙げられる。山口雅也のデビュー作『生ける屍の死』(一九八九年)は死者が蘇る怪奇な世界を描き、西澤保彦は過去へくりかえし時間を移動して祖父の死を回避しようとする『七回死んだ男』(一九九五年)といった特殊設定ミステリを数多く発表した。

一九九六年に第二回メフィスト賞を受賞した清涼院流水『コズミック』では、千二百個の密室で千二百人が殺されると予告された事件に、一人ひとり得意とする推理方法が異なる名探偵たちで構成された組織が立ち向かう。キャラクター小説の感性と探偵小説の記号性を掛け算したかのような作品だった。

二〇〇三年に乙一『GOTH』が第三回本格ミステリ大賞を受賞した。この年から二〇〇六年までが第三ステージとなる。〇一年から〇二年にかけて北山猛邦、佐藤友哉、西尾維新、舞城王太郎がメフィスト賞を受賞している。これらの作家はマンガやアニメ、ゲームから影響を受けたり、探偵小説の形式を借用しながらも逸脱していく傾向が共通していた。

笠井は〝清涼院から西尾にいたる「本格読者に物議をかもすタイプの作品」を、いずれも本格形式を前提としつつ形式から逸脱する傾向が共通している〟(一八頁)ことから脱・本格を略して「脱格系」と呼んだ*26。第三ステージは八〇年代生まれの作家たちを中心とする脱格系と、綾辻ら六〇年代生まれの第一ステージ作家たちが対立する〝遠心化と求心化の動きが同時に進行〟(二四頁)していたという*27。

もうひとつ、別の動きにも触れておこう。推理小説やSFの翻訳作品を中心に手掛けてきた東京創元社が、国内作家に力を入れるべく一九八四年に日本探偵小説全集の刊行を開始する*28。この企画に協力した北村薫は、一九八九年に『空飛ぶ馬』で小説家としてデビューする。北村作品の、殺人など大きな犯罪をあえて扱わず、市井の日常に起こる謎を解く「日常の謎」と呼ばれるスタイルは加納朋子、倉知淳、七河迦南、光原百合など多くの追随者を生んだ。

北村は後にエラリー・クイーン作品のパスティーシュである『ニッポン硬貨の謎』(二〇〇五年)を著している。日常観察から謎を見出す「日常の謎」のスタイルは、ありふれた事物に着目して演繹的な推理を組みたてるクイーン作品に通じるものがある。綾辻らは名探偵や密室殺人といった道具立てによって本格復興を目指したが、北村は推理手法によってそれを為そうとしたと云えるかもしれない。

戦前から横溝正史ら一九六〇年代の戦後本格にかけては、英米黄金期のゲーム的な長編作品を国内でも実現しようとする、いわば直線的な運動だった。不純な作品には変格というラベルを貼り、カテゴリエラーを正すことで拡散を抑えようとした。

第三の波は、そうではない。探偵小説形式の記号的濫用、周辺ジャンルとのクロスオーバー、さまざまな学問/専門的知識を貪欲に呑みこむ情報小説化、クイーン風の論証をクローズアップしたスタイル。本格のようなものから似て非なる本格のようなものがコピーされていく、広がる螺旋のように拡散していく運動だった。

なぜ、このような事態が生じたのか。二つの見解を紹介しよう。『本格ミステリこれがベストだ! 2003』は「本格って何よ(仮)」が通しテーマとなり、作家や評論家から本格ミステリの状況を巡る文章が寄せられた。田中博は「「本格」と「批評」の現在」にて〝以前であれば、江戸川乱歩のような偉い人が論を展開し、それに従うにせよ反発するにせよ、議論は求心的に組織されたはず〟(四二頁)だったが、細分化された個々人の読書空間に閉ざされている消費者側の論理が強まってきたと指摘する。相対化の嵐が吹き荒れ、批評が立ち行かなくなった状況を論じた(四四頁)*29。

ジャンルの垣根が低くなり、何もかもが曖昧に混濁するフィールドでは、批評の足取りも多方向的な連想ゲームのように拡散していくしかない。消費者側の論理が露出し、制度的な言説空間が求心性を失えば、批評がどれほど越境しようと切断しようと接続しようと、そんなものは趣味や好みに解消されてしまうし、余計なお世話……あるいは、同好の士の睦み合いの言葉になるしかない。のっぺりした言説空間の表面に、任意に引かれる線として「あぁ、そうですか」というようなものにしかならない。こうした状況は、商品として流通する言葉(小説や批評)が必然的に行き着く先であり、それを是正すべきだなどと言うつもりはない。むしろ喜ばしいユートピアが到来しつつあると言ってもよいほどだ。しかし、批評にとって、これはキツイ状況である。細分化されたフィールドの寄せ集めとなった言説空間において、様々な言説の接点は、単なる偶然の邂逅でしかなくなっていく。「本格」というジャンルでは、前述した過去の議論の蓄積が死んでしまったわけではないし、今のところ、ギリギリのところでジャンル的緊張を保持しえているかもしれない。しかし、それも危うくなってきている……

本格ミステリが多様化し、一人ひとりの読者が「これぞ本格」と信じる作品を享受できるユートピアが実現したとき、いったい誰が「本格ミステリとはなにか」としかめ面をしている評論家のことばに耳を傾けるのか。〝そうした根源的なディスコミュニケーションが制度的抑圧をすり抜けて浮上している現在において、それに対峙しうる批評のスタイルは一体どのようなものなのだろうか?〟(四五頁)という問いで田中は文章を締めくくっている。

二つ目の見解に移ろう。前述のとおり、笠井潔は第一ステージ作家と脱格系作家との間に対立が生じていると指摘した。諸岡卓真は「本格のなかの本格について」にて、そのわかりやすい図式を疑問視している。京極・森、清涼院、そして脱格系へと本格原理主義の仮想敵がスライドしていった流れを説明し、それは「本格の定義は人それぞれ」という個人主義/相対主義に起因していると説く。本格原理主義の共同性が〝ポジティブな「本格」の定義を共有することによって生み出されるのではく、同じ「非本格」(仮想敵)を共有することによって〟(五五頁)生まれていると指摘する。本質的な議論を置き去りにした非本格の暴力的な排除は、本格というジャンルを終焉に招くと警告した(五八頁)*30。

このようなシステムの存在を自覚しない限り、ジャンルは決して豊かにはならないだろう。批評の牙は抜かれ、新しい作家、作品は常に「本格かどうか」という軸だけで評価される。生産的な議論など望むべくもない。もちろん、「脱格」の「本格」ジャンル内への呼び戻し(それがどのような形であれ)が行われたとしても成功する見込みはほとんどない。現状では、それは再び「本格」の共同性に奉仕する「非本格」というシステムに回収され、二〇〇二年の言説を再生産するだけになる恐れがある。

とはいえ、私たちは「本格/非本格」という分割線を引かないまま、ジャンルを論じることはできない。同様に〈本格のなかの本格〉システムも、ジャンルから完全に排除することはできないだろう。しかし、自らを包囲しているそのようなシステムの存在を自覚し、それに対処(改善)していくことはできるはずだ。どのような〈制度〉も長年使っていれば金属疲労を起こす。だが、それが崩壊に繋がるかどうかは、その〈制度〉の問題点を的確に把握し、修理できるかどうかにかかっている。したがって、いまこのジャンルが優先すべきなのは、〈本格のなかの本格/非本格〉探しではない。言説には現れない形で機能する〈本格のなかの本格〉システムを明るみに出し、その問題点を検証、批判していくこと。そこから始めなければ、「本格ミステリ」は早晩終焉を迎える。

田中が問題視した状況について、諸岡がより踏みこんだ提言をしていることに着目してほしい。相対的価値観が浸透し、本格ミステリとはなにか客観的な議論が成立しない状況でどのような批評が可能かと田中は問うた。諸岡は、個人主義の行き着く先として仮想敵が槍玉に上げられ、本質的議論が置き去りとなりジャンルを先細りにしていくと問題提起した。本格ミステリとはなにか共通理解が形成されない状況で評論家はどうすればよいのかと田中は嘆いたが、諸岡はその状況を放置すればジャンルそのものの終焉を招くと警告した。

前章の冒頭では、なぜX論争では本格の定義や評価軸について争ったのかと問うた。その答えは、もう明らかだろう。乱歩らの時代は国内探偵小説を海外古典ミステリに比肩させようとしており、到達すべき地点が明確だからこそ定義に揺れが生じるわけもなかった。新本格ムーブメントとはリアリズムの軛が過去となり個人主義/相対主義が進行した時代に、各人が探偵小説形式を良いように借りては己の満足する本格を創造していく運動だった。気づけば、それはひとつの作品を評価するためにおたがいを眠りから覚まそうと耳元で大声で叫ばなければならないほどの混沌を招いていた。心地よい夢にまどろんでいない者など一人もいなかったというのに。

7.本書の構成

ここまで、本格ミステリのイメージがどのように変化してきたか説明してきた。

本書はミステリ全体の歴史を解説することは目的としておらず、数多くの固有名詞を省いた駆け足での説明となったことは了とされたい。本来なら社会の動向や他メディアとの関係、海外ミステリからの影響や本格以外のサブジャンルの動きも視野に入れなければ、本格ミステリの歴史を俯瞰することはできない。ひじょうにざっくりとした流れを恣意的に切りとったものに過ぎないことに留意してほしい。

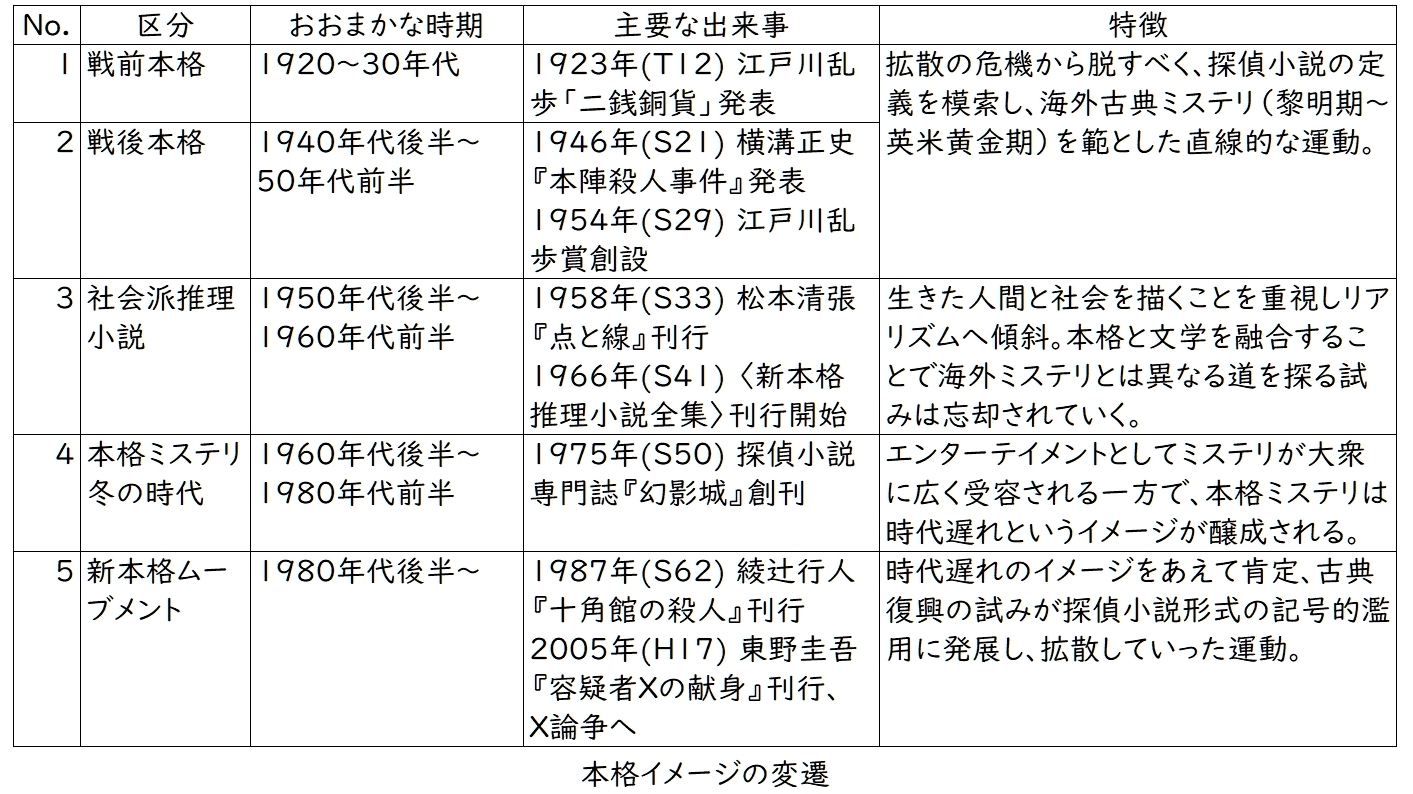

参考までにここまでの説明を簡単な年表として整理した(図表1「本格ミステリの歴史」参照)。くわえて、戦前から新本格ムーブメントまで、本格ミステリのイメージを四つに区切った表を示す(図表2「本格イメージの変遷」参照)。注意しておくが、これらの時期の具体的範囲は必ずしも定義や共通見解があるわけではなく、ここだけの便宜的なものだと思ってほしい。

たとえば新本格ムーブメントが一九八七年の綾辻行人『十角館の殺人』を嚆矢とすることは多くの識者がうなずくだろう。社会派推理小説の起点といえば松本清張『点と線』が刊行された一九五八年だが『旅』誌に連載が開始されたのはその前年からだ。「本格ミステリ冬の時代」の時期となると人によって大きく意見が分かれる。ジャンルの変化は誰かが号令をかけて一斉に皆が従うものではなく、それぞれの時代をリアルタイムで過ごした一人ひとりの認識には振れ幅があるだろう。

歴史の授業で学んだことを思いだしてほしい。人類がたどってきた道のりを百年単位で大づかみすることも重要だ。しかし目を凝らせば、大きな流れの奥に幾筋もの細い流れをみつけることができる。いったん新本格ムーブメントの始まりに戻ってみよう。綾辻らが成し遂げたのは古典本格の復興だけだったのか。

まずは青春小説としての味わいが挙げられるだろう。大学推理研出身の若い作家たちは、サークルの合宿のため訪れた地で大学生たちが事件に巻きこまれるといった、若者たちが主役となる筋立てを多く用いた。若い世代の読者たちは自分とそう変わらない年頃の者たちが非日常の事件に巻きこまれる展開に魅了された。

さきほど引用した綾辻行人『十角館の殺人』の、エラリイの挑発的なセリフを思いだしてほしい。孤島での連続殺人は、一九八〇年代の若者たちにとって切実なある社会問題を背景としていた。笠井潔は、エラリイのセリフは犯行動機を読者の目から隠すための〝ミスディレクション、探偵小説的な罠〟(一二九頁)だと指摘している*31。

エラリイのセリフにある〝靴底を擦り減らした刑事〟や〝汚職だの政界の内幕だの〟といった言い回しからは、社会派リアリズムを手垢のついたもの、紋切り型に過ぎないと否定しているようにも読める。時代遅れでけっこうという懐古主義的な態度からは、趣味の世界に耽溺して社会から目を逸らす自閉した若者像が感じとれる。このセリフには、古いリアルから新しいリアルへの移行がある。

次に、叙述トリックの魅力についても触れておこう。古典復興の御旗を掲げた第一走者であるはずの綾辻行人はしかし『十角館の殺人』は本格ミステリではないと認めるかのような発言をしている(一九五頁)*32。この発言の後、なぜ胸を張って本格とは言えないのかという有栖川有栖の問いに〝フェアじゃないでしょ(笑)〟(一九五頁)と答え、ただし広義の本格ではあると補足している。

綾辻 でも、あまりそればかりに頼ってるわけじゃないんですよ。読者はおのずと期待してしまうんでしょうけど、それだけだとなかなか物語が面白くならない。本格ミステリにおいて叙述トリックというのは、やっぱ本流からは外れた仕掛けだと思うんですね。

『十角館』にしてもね、これは「本格じゃない」と言われても仕方ないなと思って書いた作品だったし。まあそれで、二作目の『水車館の殺人』では、もう少しちゃんとした本格をと考えたわけですし。

千街晶之は「伝統の二重帝国」にて、綾辻以後の本格ミステリ作家たちが信奉する伝統には〈黄金期本格〉系と〈クライム・クラブ〉系の二つがあると指摘している。クライム・クラブとは、一九五八年(昭和三十三年)から翌年にかけて東京創元社が刊行した翻訳ミステリ叢書〈クライム・クラブ〉を指す。第一ステージの作家すべてが黄金期本格の復興を唱えたわけではなく、ひねったプロットや結末にどんでん返しが待ち構える、サスペンスに近い作風を目指す作家もいた。ニューウェイブ本格(第三の波と同じく、綾辻以降の国内ミステリブームを講談社に限定しない形で指す言葉)はそのような二重性がある不安定なジャンルだと述べた(一二二頁)*33。

とはいえ、「〈黄金期本格〉系」も「〈クライム・クラブ〉系」も、伝統の重視を無条件にその姿勢の前提としている点では変わらないのであり、故にこそ論争が起きても同じ土俵上で勝負し得る。また、両者はその差異にもかかわらず(それこそヴァン・ダインの二十則のような、よほどファンダメンタルな定義づけを行わない限り)共に広義の本格に含められる。その意味ではニューウェイブ本格を、オーストリア=ハンガリー二重帝国の如き不安定なジャンルとして捉えることも可能である。ミステリ百数十年の伝統の集積こそが、両派の作家・批評家・マニアたちに等しく君臨する老皇帝フランツ・ヨーゼフなのだ。

叙述トリックに話を絞ろう。ミステリの開祖とされるエドガー・アラン・ポーからして、あえて重要な事実を語り落としたまま話を進めていく短編がある。当然、読者の目から犯人を隠す手段として英米黄金期の作家たちも用いた。作者と読者が知恵を競うフェアプレイの発達は、騙し合いをもエスカレートさせた。

世界が瓦解したかのような驚きを読者にもたらすべく、叙述トリックはサスペンス小説にも多く用いられてきた。意外性を最優先とするなら、必然として読者が真相を見抜くことができるかどうかはなおざりになる。叙述トリックを用いた作品でフェアプレイを実現できるかどうかはひじょうに困難な問題だ*34。

千街が述べたとおり、新本格ムーブメントには読者を騙すことを主眼としたサスペンス寄りの作品も多かった。そういった作品を「広義の本格」として受けとめる者もいれば、線引きをせずにただ「本格」として受容した者もいただろう。いわば「本格(狭義の本格)ではないが新本格(広義の本格)ではある」という二枚舌が、新本格ムーブメントの隆盛と拡散をもたらしたと云えるかもしれない。

整理しよう。綾辻行人『十角館の殺人』は、時代遅れの本格ミステリを賛美する懐古主義的な作品だ。同時に、若者の孤独な心情をリアルに描いた青春小説でもある。謎解きゲーム小説であると同時に、思いがけず読者の足元を掬う稚気の小説でもある。

矛盾しているだろうか。しかし、それが小説というものだ。読者に世界の広がりを伝えなければならない。残響を陰々と響かせるには、相容れることのない対立を描き、不条理を丸ごと呑みこまなければならない。

本格ミステリの歴史とは、本格とはなにか定義しようする者たちを嘲笑うような歴史だった。乱歩の時代、それは海外古典ミステリを範とするものだった。しかしお手本のほうがむしろ拡散していき、リアリズムと謎解き興味とを両立させた独自の道を歩まねばならないと覚悟した。だが、その意気込みは忘却され、いつしか時代遅れの烙印を捺されていた。いっそオールドスタイルのままで構わないとする後ろ向きの革命は、かつて本格と変格とがにぎにぎしく覇を競いあっていた時代へ逆戻りしたかのような光景を蘇らせた。

なぜ、本格ミステリのイメージはこうもままならない変わり方をしてきたのか。それは個々人の価値観を超えて、無数の人々の欲望に応え洗練を続けてきたためではないか。

ジャンルの定義というが、それは数学の定義とはだいぶ性質が異なる。ユークリッド幾何学では点や線とはなにか定義し、公準や公理から数多くの定理を導く。矛盾のない閉じた体系を構築するには、定義にあいまいさがあってはならない。

あらゆる人々の価値観を受け容れるようジャンルの定義にはあいまいさがあるべきだ、と主張したいのではない。そんなどっちつかずの事なかれ主義的な定義は個々人に都合の良い解釈をさせ、いずれジャンルに衰退をもたらすだろう。ジャンルは、一個人の夢想を優しく守るための揺り籠ではない。

前述のとおり、江戸川乱歩は純正探偵小説にポーの作品を含めている。本格とは一八四一年の「モルグ街の殺人」に生誕し、齢百八十歳近くにもなる化け物だ。それはさまざまな欲望をみつめてきた。真実を知りたい。謎を解きたい。騙されたい。真相に驚愕したい。世界の壮大な秘密を知りたい。あの日、あのときのあの人の心を知りたい。いっそ謎は謎のままでいい。理屈っぽい議論がしたい。意外な論理に膝を打ちたい。罪を犯す人々の気持ちに触れたい。許しがたき犯罪者を断罪したい。

百八十年近くにわたって、本格ミステリは数多くの人々の感情を呑みこんできた。新しい時代にあわせて器を新しいものに替えながら生き続けてきた。本格ミステリとはなんなのか、あなたはほんのわずかしか知らない。あなたが死んでも本格は生き続ける。不死の化け物のごとく、変貌を続けながら生きていく本格のことをあなたは知ることができない。

本格ミステリに本質など無い。すべての作品の優劣を一列に決めるような一元的な物差しなど存在しない。そんなものを自分は知っていると錯覚しているなら思い上がりもいいところだ。あなたはこの恐ろしい化け物のことをなにも知らない。

本格ミステリとはなにかと問うならば、まずジャンルそのものについて認識を改めるべきだ。神という一語を誰が理解できるだろうか。古今東西の宗教に精通すれば神を理解したと云えるのか。狭量な価値観では生涯をかけても完全な理解には達しえない文化的遺伝子としてジャンルと接しなければならない。

誤解しないでほしい、私は絶望について話しているのではない。逆だ。希望の話をしている。

個人主義が進行し、田中博は批評が立ち行かなくなった状況を説いた。諸岡卓真は非本格を排除するだけで本格とはなにか問わない生温い姿勢が本格を終焉させると警告した。かといって、私たちは権威ある第二の江戸川乱歩が本格ミステリを定義し、それをありがたく受け容れるような古めかしい態度に戻るわけにはいかない。

ならば、一人ひとりが己の内なる批評眼に誇りを抱くと同時に、壁の外を覗いてみなければならない。本質と周縁、狭義と広義などという体のいいラベルを貼りつけて壜の中身から目を逸らしてはならない。ガラクタと思えたものに潜む、この世のものとは思えない美しい輝きに気づかなければならない。光と闇が刹那にして逆転するような、異なる体系があることを知らなければならない。

ジャンルは、その足掛かりとなる。時代の変化をみつめ多様な価値観を呑みこんできたジャンルというものから、広大な世界になにがあるのか知ることができる。私たちは愚かな相対主義者から、徹底した相対主義者にならなければならない。

以上が、本格ミステリに多元文学論が必要だと考える理由だ。

個人主義が進行し、多くの読者が自分の趣味嗜好にぴったりと沿う作品を享受できるユートピアは、本格とはなんなのか、わかったふりをしているだけで相互理解が進まず、楽園の外からの旅人を寄せつけないまま終焉を迎えるディストピアでもある。本格ミステリとはなんなのか本当はなにも知らないことを潔く認める手段として、多元文学論が役立つだろう。

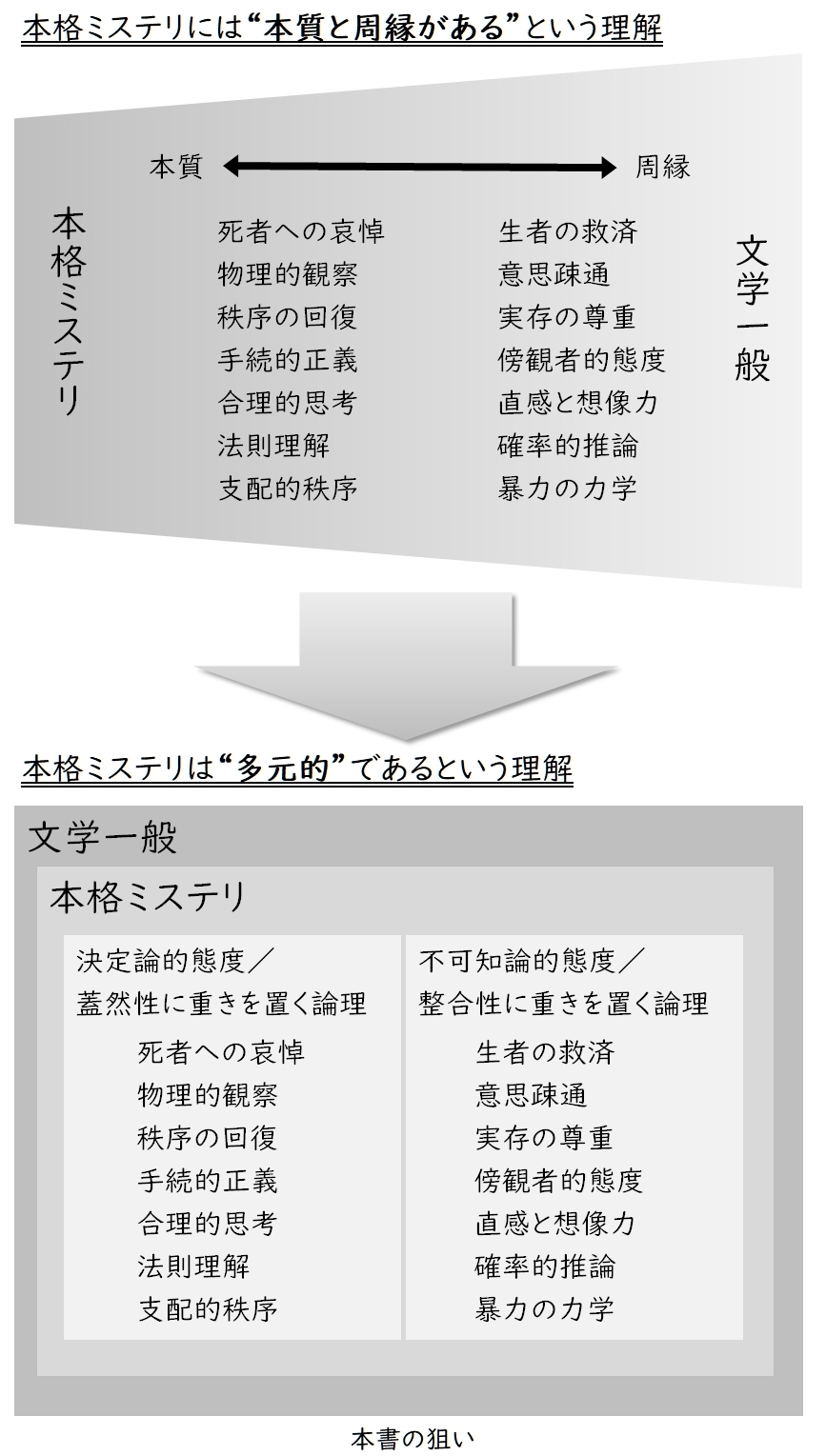

さて、ここまではまだ外枠に過ぎない。本書の具体的な内容について説明していこう。本書を終わりまで読み進めることで、こんなふうに意識を変えてほしいと願う内容を整理した図を示す(図表3「本書の狙い」参照)。

上のほうから眺めてほしい。これは、本格ミステリには一元的な価値観が存在するという考え方を示している。いくつか単語が並んでいるが、左側は本格ミステリに本質的だと感じられる概念だ。右側は本質的ではないとみなされがちな概念であり、これを中心に描く作品は文学一般寄りと判断される。

私が期待しているのは、上から下への移行だ。本格ミステリにとって本質的ではないと思われる概念が、異なる体系の価値観に沿っていることを説明したい。これらの違いは、謎と対峙する者が世界をどのように認識しているかに起因している。本格ミステリの本質とされてきた概念は決定論的態度、そうではない概念は不可知論的態度に起因している。この違いについては本書の最後にまた整理する。

本格ミステリには本質と周縁があるわけではなく、さまざまな価値観が、ときに相矛盾するような概念が混在している。多元文学論の助けを借りて本格ミステリを多元的な視野から読み解く。それが本書の狙いだ。

誤解を招かないよう言い添えておくが、決定論的態度と不可知論的態度は二項対立するわけではない。本格ミステリが孕むさまざまな価値体系のうちのたった二つに過ぎない。多元文学論などという大層な名前をつけておきながら、本書ではたった二つの価値観しか紹介しないのかと不満を感じられたならば、申し訳ないがそのとおりとしか言いようがない。

この図に挙げた各単語は、次のとおり各作品論で詳細に説明していくことになる。それぞれの作品論の主旨を説明しよう。なお、これらの作品論はすべて不可知論的状況への対応をテーマとしている。それとは別に、ゼロ年代から現在までの大きな潮流として本格ミステリのカジュアル化を無視することはできない。状況論として「本格とカジュアルとの距離」を収めた。

- 虚ろの騎士と状況の檻(死者への哀悼⇄生者の救済)

- 犯人は私利私欲を満たすべく、被害者を声なき骸にする。探偵役は犯人を突きとめ、被害者の尊厳を回復する。本格ミステリは死者に捧げられた物語だ。

本当にそうだろうか? 情状酌量されるべき犯人もいるだろう。不分明な状況では事件関係者や探偵自身さえも生き方に迷うときがあるかもしれない。本格ミステリは生者のための物語でもあるのではないか。 - ゲーム系ミステリの思想(物理的観察⇄意思疎通)

- 人の行動は物理的現実に依拠している。犯人は奸計を巡らせ、華々しいまでの偽装によって探偵役をあざむこうとする。しかし、探偵役はただ現場に残された足跡や指紋、何気ない日常の品々をありのままにみつめ、そこに悪意の痕跡を嗅ぎとる。

本当にそうだろうか? 膨大な情報が日々生まれては消えていく世の中で、そうそう物理的な痕跡だけを頼りに真実をつかめるだろうか。ときに犯人の心中を想像し、その意図を推し量ることが重要ではないか。 - 推理が探偵を殺す(秩序の回復⇄実存の尊重)

- 世界は広い。あらゆる知識に精通する探偵役といえど知らないことがあるだろう。それでも観察を怠らず、理知の光で照らしながら道を進めば、必ず目的地にたどり着く。探偵役は広く世を知り、正義を為して秩序を回復する、社会的責任を負う存在にならなければならない。

本当にそうだろうか? 世界は広いが、実存もまた深い。数十年にわたる交友関係、誰にも明かせない秘密や信念。事件関係者と密接な距離にある人物でなければ探りえないこともあるだろう。そこには善悪の境界さえ不確かな、信念の自由を巡る闘いがあるのではないか。 - 探偵が推理を殺す(手続的正義⇄傍観者的態度)

- 探偵役は事実を観察し、厳正に論理を適用し、どんな謎であろうと確実に無謬の真実を抉りだす。犯人にふさわしい罰を判断し、事件関係者にとって最善の選択をする。探偵役は正義を超えた絶対正義だ。

本当にそうだろうか? 狡い手段や、幸運も活用してはどうか。事件と特別な関係があったり、特殊な才能を活かせるほうが手っとり早く真相をつかめるかもしれない。無責任な傍観者でいるほうが、むしろ状況を冷静にみつめられるのではないか。 - 目覚めのための子守歌(合理的思考⇄直感と想像力)

- 探偵役は細部に着目する。日常のありふれた品々、犯行現場に残された痕跡から思いがけない結論を得る。ピースをひとつずつ埋めていけば必ずジグソーパズルは完成する。合理的に推論を進めていけば必ず事件の全体像が見えてくる。

本当にそうだろうか? 人はジグソーパズルに挑むとき、どんな絵が完成するのかイメージしながらピースを探すものではないか。さまざまな断片的事実を掻き集め、事件の全体像はああではないか、こうではないかと直感すること、想像を巡らせることが重要ではないか。 - 怪物の愛(法則理解⇄確率的推論)

- 万物は法則に支配されている。枝から離れ宙を舞う枯れ葉の軌跡すら、物理法則に従っている。探偵役はさまざまな事物にどのような関係があるか観測し、法則を見抜き、すべてを知る。論理の力を以てすれば、人の心さえ読みとることができるだろう。

本当にそうだろうか? 毎日のように会話を交わす相手が、信じがたい秘密を抱えているかもしれない。全知ではない探偵役はブラックボックスと応答を交わし、その行動原理を確率的に推し量ることしかできないのではないか。 - 暴力と生の狭間で(支配的秩序⇄暴力の力学)

- 人々が平凡な生活を送る日々に、悪意ある犯人が逸脱した行為をすれば無自覚なまま痕跡を残さざるを得ない。人の命が理不尽に奪われ、不安と恐怖にさいなまれる事件関係者たちに探偵は平穏さを回復しようとする。本格ミステリは小市民的秩序と社会的秩序という二重の秩序を描く。

本当にそうだろうか? 探偵役の存在を意識し、犯人が偽の痕跡を残すこともあるだろう。優れた知性を悪に利用する探偵役もいるかもしれない。社会生活の基盤となる規則としての論理だけでなく、人と人とがおたがいの意志を衝突させることから生じる論理もあるのではないか。

ここまで辛抱して読んでいただいて、ありがとう。私が冒頭で、乱雑な諸事がある一点から眺めれば美しい秩序に従っているとわかると述べたことをまだ覚えているだろうか。いま、ようやくその場所への長い道のりが始まった。

いまはまだ、早朝だ。出発前の、約束していた集合場所にたどり着いたに過ぎない。この先に楽な道はない。足を休めさせてくれる馬車も、目を癒してくれる美しい風景もない。霧の中の荒涼とした道をただ黙々と足を進めるだけの惨めな旅になるだろう。それで良ければ次のページをめくってほしい。本書は本格ミステリを知るための旅ではない。本格ミステリを殺す旅になるだろう。