あらすじ

「ハイパーゲームって、知ってる?」

関東地方のどこかにある、眠っているような町。

高校生の鯨峰不二之は、穏やかな日々を過ごしていた。

大学生の兄と仲良く暮らし、学校には友達がいて、

お金に困るわけでもなく、それなりに楽しく暮らせている。

ただひとつ、数ヶ月に一度の“それ”さえなければ。

そんな折、ご近所に男の子が引っ越してくる。

顔が良くて、頭も良くて、お調子者で馴れなれしい。

空呂木冬宇という名の少年は、不二之のクラスメイトとなり、

毎朝、登校時には親し気に声をかけてくるようになった。

けれど、鏡を目にするたび不二之は顔をしかめてしまう。

いつも教室の隅で、黙々と読書に勤しむ地味な自分。

――わたしとあなたは違うの。

その一言を冬宇に告げられないまま、時が過ぎてゆく。

「ハイパーゲームそのものはどうでもいいんだ。

君がそれを知らないということが重要なんだよ」

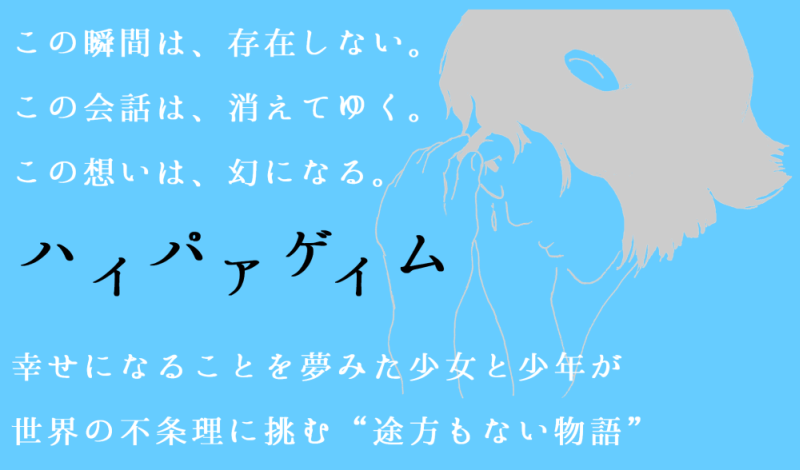

この瞬間は、存在しない。

この会話は、消えてゆく。

この想いは、幻になる。

幸せになることを夢みた少女と少年が

世界の不条理に挑む“途方もない物語”

ご紹介

東京創元社主催の第23回鮎川哲也賞に応募し、一次選考通過(二次選考にて落選)した長編小説『ハィパァゲィム』を全面的に改稿・加筆しました。

ちょっとせつない、ラブコメ風味の学園ミステリです。

一人の女子高生が、雪の日に廃墟から飛び降り自殺をします。なぜ、死を選んでしまったのか? 学園ミステリならば当然、高校生たちが真相を探ろうとするはずですが、思いがけない方向へ物語は進みます。

物語が真の姿を見せるのは第五章の終わりです。運命に呪われてきた少女。偶然からその境遇を知ってしまった少年。不条理な世界でどうすれば幸福になれるのか二人の抵抗が始まります。

青春ミステリとしては捻じれに捻じれた世界観の下、いわば〈幸福論バトルロイヤル〉がくりひろげられます。

上巻と下巻があります。Kindleストアから購入できます。

冒頭場面

昨夜の雪がまだ残っていた。建築資材の日陰をまだらに白く染めている。長靴の足跡にできた小さな水溜まりを薄氷が蓋していた。霜の降りた地面を枯れ褪せた雑草が長々と這っている。

そっと息をこぼす。曇る吐息が薄れてゆくのをみつめながら、空呂木冬宇はあいまいな笑みをこぼした。

幅広の二車線道路の端をゆっくり歩く。斜めに傾いだ柵の向こう、売土地の看板が立っている。どこまでも均一な灰色の雲が野辺町三丁目の空を塞いでいた。

学校指定のコートは布地が薄い。しんしんと寒さが染みこむ。冬宇は喉元に手をやると、普段は緩めているネクタイを絞ってみた。防寒の役には立たず、ただ軽い吐き気に似た息苦しさを覚えただけだった。

赤煉瓦の塀の前を過ぎる。門前にさしかかると、庭木が織りなす暗がりから声がした。いってきますの明るい声、玄関扉の閉まる音。

いつもの仏頂面が脳裏に浮かび、冬宇は迷った。立ち止まって彼女を迎えるべきか、それとも聞こえなかったふりをして歩き去るべきか。

そんな選択肢を意識する頃には、すでに冬宇は門前を通りすぎていた。歩を緩めるでもなく、かといって急ぐでもなく。マフラーの襟元に手をあて、形が崩れていないか確かめる。

背後から足音が聞こえた。往来にでてきたのだろう。冷たく張りつめた空気に彼女のローファーの靴音が響く。テンポが緩やかになり、やがて立ち止まる。それも束の間、せわしい足取りで冬宇を追いかけてくる。

影が、冬宇の横を通り過ぎた。彼女の後ろ姿が視界に入る。跳ね癖のある髪が肩胛骨の間まで伸びている。

「……ナーニヨ」

見慣れた顔がふりかえる。眉をひそめ、彼女は唇を尖らせている。右手の指先をシルバーフレームに添え、眼鏡の位置を直す。不機嫌さを隠すつもりもなく、睨むようにレンズの奥で目を細める。

とっさに返事ができず、冬宇はためらいがちに笑みをこぼした。彼女は前を向き、早足で歩きだす。あわてて冬宇は歩調をそろえた。一緒に行こうと誘われたわけではない。かといって、遅れればまた機嫌を損ねるだろう。おはよう。数歩先の背中に声をかける。

「おはよ」

「寒いね」

「うん」

彼女の返事はいつも素っ気ない。話題をふくらませるのに苦労する。灰色のピーコートから、校則どおり膝まで伸ばしたスカートの裾が覗いている。斜め三十度、伏せた視線が気怠げだ。さて、今朝はなんの話をしよう。

「早いね」

「なに?」

「もう、冬休み」

「そうね」

「早いよ。初詣、どこか行く?」

「別に。毎年、地元の神社」

「供治神社か。何時頃?」

彼女がふりかえる。相手が闘牛でも噛み殺す自信に満ちた、ブルドッグみたいな目をする。

「く・る・な」

やっと追いついた。彼女と肩を並べ、冬宇は慎重に次の言葉を探した。からかいすぎると、意固地になられて本当に断られるかもしれない。クリスマスは家族と過ごすつもりだった。ただのクラスメイトが冬休みに顔を合わせる言い訳がたつイベントといえば、他には初詣くらいしかない。

「信仰の自由は、日本国憲法にもある国民の大切な権利だよ?」

「一人で行け」

「来年は僕ら受験生だからね」

「うん」

「一緒の大学に行けるよう、お祈りしておこうかなって」

「冬宇くんと、誰が?」

「誰かな。誰がいいかな」

「知るか」

「何時頃がいい?」

「私、お兄ちゃんと行くから」

知ってるよ。苦笑いしながら冬宇はマフラーに口元を埋めた。息が楽になった気がした。静かに安堵する。昨日と同じ彼女がいること。その幸運に感謝する。冷気に手足は縮こまり、胸と口だけが暖かい。いっそ、この登校路がどこまでも続いていればいい。そんなことさえ思う。

その罪深さに、泣きそうになる。彼女に秘密を作っていること。彼女から未来を奪っていること。自分の不誠実さに押しつぶされそうになる。

名前に冬の字を持つ少年は、自分が残酷な氷の季節を好むことをまだ知らない。肺に冷たい空気を吸いこみながら、冬宇は少しだけ自分に絶望する。

![小田牧央 ハィパァゲィム[上]空呂木冬宇の幸福論](image/cover1.png)

![小田牧央 ハィパァゲィム[下]鯨峰不二之の幸福論](image/cover2.png)