《解説》

評論「探偵が推理を殺す」の一部を試供品として以下に公開します。

本稿の全文は探偵小説研究会機関誌「CRITICA」第8号に掲載されます。「CRITICA」の詳細、入手方法については以下のリンク先を参照してください。

「CRITICA」:探偵小説研究会

http://tanteishosetu-kenkyukai.com/critica.htm

構成は以下の通りです。

- 第一章 知性とは早さ

- 第二章 横並びの推理

- 第三章 キングを探せ

- 第四章 推理を殺す

知の手法のパラダイムシフトと共に、現代の本格ミステリは環境依存性の高い問題解決手法を手探りすることで、新しい名探偵像を模索しつつあることを法月綸太郎『キングを探せ』を通じて解説します。

本稿は「推理が探偵を殺す」の問題提起に対する回答です。他者性と向きあうとき、有限の情報処理能力しかない探偵役は管理の側あるいは自由の側へ片寄ることで、自身の推理に殺される問題が生じてきます。その問題を回避するため、プロフェッショナルとしての自覚を持ちつつもニュートラルな思考を手放さない、自身の推理さえ殺すことができる人物像が必要になってきます。

第一章では限界研[編]『21世紀探偵小説』の序論と、同書に所収の渡邉大輔「検索型ミステリの現在」から、外部環境の変化にともない検索的な知を描く作品が登場しつつあることを紹介します。

第二章では法月綸太郎の言葉を追い、クイーン作品の変容や諸学問の潮流からヒントを得て、後期クイーン問題への対応として検索的な知を見出した軌跡をたどります。

第三章ではそれを『キングを探せ』がどのように実践したか読み解きます。問題解決手法としての検索的な知を描くだけではなく、その弱さをどのように乗り越えたか解説します。

第四章ではジム・グレイが提唱した科学的手法の第四のパラダイムについて紹介し、本格ミステリの歴史と四つのパラダイムを照応させます。その上で、ジャンル内部へ外部からの言葉や概念を導入することについて考察します。

以下「探偵が推理を殺す」の第一部と第四部を公開します。一部、作品内容(真相、犯人、トリック)に触れる箇所を、文字色を背景色と同じにすることで隠蔽しています。その箇所を読むには文章をマウスで選択するかボタンを押して下さい。

第一章 知性とは早さ

知性とはなにか。そんな大それた命題について多くの人を満足させられる答えは、申し訳ないが不勉強で知らない。ただせめて、議論の出発点となりそうな見解なら差しだすことができる。知性とは、速さだ。もし腑に落ちないなら、知性とは創意工夫のことだと言い換えても良い。

問題を素早く解決できるからといって、それは知性の本質と無関係ではないか。そんな指摘も当然あるだろう。パズル作家の芦ヶ原伸之によれば、ルービックキューブが日本で流行したとき、どれだけ早く解くことができるか競われたという*1。解法が普及すると、回転の速度を上げるため石鹸液やシャンプーを使ったり、分解して紙やすりをかけたりした。それよりも「日本のテッちゃんというすごい人が五分かかって背中で、つまりまったく見ないで完成した」(一六八頁)ことを、これぞ知性だと賞賛している。

確かに、シミュレーション能力は知性を測る指標のひとつだ。ルービックキューブをそっくり頭の中へコピーして操るには、驚異的な集中力と記憶力、空間把握能力を必要とするだろう。知的障害がありながら、航空写真をひと目見ただけで描けたり、特定のある日の曜日を瞬時に計算できたりするサヴァン症候群のエピソードを耳にすると、天才とはこういうものかと思わされる。

しかし、さまざまな日常の場面を思い浮かべてみれば、人は必ずしもこのような類の知力には頼らないことがわかる。二桁の数字同士の掛け算をしたければ、暗算の努力を放棄して電卓を探す。気になる展覧会のポスターを見かけたなら、映像記憶の代わりに携帯電話のカメラで撮影する。脳をコンピュータ代わりのシミュレーション装置とすることは誰にでもできることではなく、鍛錬のための膨大な手間と労力を必要とし、しかも応用が利かない。歴史の年表を暗記することに長けたからといって、同時にカレンダー計算術も習得できるわけではない。それよりは道具や科学技術の恩恵を受けるほうが手っ取り早い。

一般的にハッカーといえば、高度な情報技術を悪用する人物という認識が広まっている。しかし本来、ハックとはジャングルで枝などを鉈で切り払って進むような、大雑把な作業を意味する言葉だという*2。必ずしも情報技術に限定する必要はなく、身の回りにあるものを利用し、ちょっとした工夫や思いつきで問題を解決する。善悪の区別なく技術を利用し、最小限の労力で最大の効果を発揮することを尊び、面白がるのがハッカーだという。だとすれば、現代はあらゆる人々がハッカーになれる環境が整いつつあるのかもしれない。

結論を急がないでほしい。私は決して、シミュレーションよりもハッキングのほうが問題を早く解決できるから、より知性的であると主張したいわけではない。どちらの手段が早期解決に向いているかは問題の性質や環境によって異なる。専門領域に特化した高スキル者を育成するには手間暇がかかるし、場当たり的な対応が問題をむしろ悪化させてしまうこともあるだろう。長期的な視野に立てば、どちらが良いかはケースバイケースだ。言い換えればそのような判断ができること、総合的な見地から目標達成のために最善の選択ができることが知性ではないだろうか。

二〇一二年に刊行された評論集『21世紀探偵小説』は副題に「ポスト新本格と論理の崩壊」とある*3。論理の崩壊などと聞くと、まともな謎解きなど放棄したエキセントリックな作品ばかり論じているのかと疑いたくなるが、そうではないらしい。飯田一史の序論によれば、さまざまな外部環境の変質が影響し、あたかも論理が崩壊したかのような印象を受ける作品がここ十年ほどの間に登場してきているのだという。

われわれは、本書で扱うミステリにおける「論理の崩壊」現象が、社会や経済状況の変化、インターネットの検索システムの普及をはじめとするテクノロジーの発達といった外部環境の変質と大きく関係している、という立場を取る。

本書は、乱歩以降「謎―論理的解明」を軸にすると信じられてきた本格ジャンルにおいて「論理が崩壊しているのがよい」と主張している本ではない。よくもわるくも、かつてとはさまざまな前提条件が異なる今日においては、旧来的な立場からすれば「論理の崩壊」と映る現象が不可避に起こってしまっている。まずはその状況と原因を確認すべきだ、と訴えたものである。

渡邉大輔が寄せた「検索型ミステリの現在」では、Googleなどの検索エンジンに代表される高度な情報環境の普及が、現代のミステリ作品にどのような影響を及ぼしているか論じている。それは単にネットワークや情報機器といったガジェットが物語の小道具として登場することだけを意味しない。考えあぐねるより早く検索して答えを探すことが当然となった「検索的知の思考スタイルやリアリティに本源的に立脚していると思われる世界観を抱えるミステリ」(一九一頁)を検索型ミステリと呼んでいる。

推論を積み重ねて一歩ずつ近づくのではなく、探偵役の特殊能力や犯人に罠をかけるといった方法で一気に真相へ到達する。そうして得られた結論は、検索エンジンで必ずしも即座には目的と合致する情報を得られないのと同じく、あくまで真実と適合する可能性が確率的に高いに過ぎない。そんなときは、新たなキーワードで検索し直せばいい。とりあえず得られた事実を結節点とし、全体的な整合性を早急には求めず、限定された範囲での合理性から判断を進めていく。

現代は個々人がもはや社会・文化的な慣習や価値観を共有せず、謎解きの基盤となる広義の論理さえ共通了解が失われてきている。そのような論理が細分化/複数化した状況で、膨大な情報から事件の解明に必要となるコンテキストを効率的に発見するのに検索的な知が有効だという。飯田一史の序論にあるとおり、情報環境の発達が人々のリアリティを変容させ、謎解きの土台となる前提条件そのものが異なってしまった現代における新しい論理を照らしだそうとしている。

法月綸太郎は一九八八年に『密閉教室』でデビュー、いわゆる新本格ムーブメントを代表する作家の一人に数えられている。エラリー・クイーンに傾倒し、作者と同名の推理作家が警視庁捜査一課の警視を務める父の非公式ブレーンとなる、まさにクイーン父子を連想させるシリーズ作品を中心に、寡作ながらも継続して話題作を世に放ってきた。創作と並行して評論活動にも取り組み、特に後期クイーン問題を考察するうえでは欠かせない論考を発表している。

本稿はこれから、多様な問題解決手法をキーワードとして、法月綸太郎『キングを探せ』を読み解く*4。おおむね『21世紀探偵小説』の趣旨に賛同し、渡邉大輔が云うところの検索的な知が『キングを探せ』にて実践されていることを解説する*5。有り体に云えば尻馬に乗ろうというわけだが、できればそれをより丁寧に、法月の発言を追いかけ、推理行為とはなんなのか根底から問い直す形で、丹念に検証したい。そのうえで、現代の社会状況がミステリに与える一方的な影響だけではなく、時代と作品とがどのように呼応しているのか考えていきたい。

第二章 横並びの推理

法月綸太郎『キングを探せ』は『2013本格ミステリ・ベスト10』の国内本格ミステリ・ランキングで首位を獲得した。同書のインタビュー特集記事にて竹本健治と対談し、次のようなやりとりの後で聞き手の市川尚吾に『キングを探せ』はどちらになるかと問われ「今回のは完全に、横に並べていくほう」と答えている。

法月 ◆ 昔は本格ミステリって、縦に縦に積み上げていくものだと思っていたんですが、今は横に横に広げていく方法もあるのかなということを考えています。横方向にずれていく手法はあまり開発されてなくて、あってもギャグとかバカミスとか――いちばんわかりやすいのがダイイング・メッセージで、語呂合わせでどんどん横にずれていって、どれが正解かは最終的にセンスで決めるしかない。

竹本 ◆ それは後期クイーン問題とかとも関係が?

法月 ◆ それはあるかも。クイーンのダイイング・メッセージものって、イマイチ釈然としないんですね。それがずっと気になっていたんですけど、もしかしたら横並びのものを処理することを考えていたのかなって。

横に並べていくとは、どんな意味だろうか。『本格ミステリー・ワールド2012』(南雲堂)の「作家の計画・作家の想い」にて法月は『キングを探せ』刊行を踏まえて次のように述べている。

トランプをモチーフにしたパズラーで、クイーンの晩期の作品、具体的には『三角形の第四辺』『最後の女』のような雰囲気を目指したもの。こういうふうに書くと、みんなドン引きするかもしれませんが、私のようなオールド・スクールの書き手が「paradigmaticな論理をどのように記述するか」という課題にぶち当たったとき、いちばん参考になるのは、やはりこの時期のクイーンの小説だと思うので。

paradigmaticは、恐らく記号論における用語「範列」を指すのだろう。例えば「私は電車で図書館に行った」という文章があったとする。このとき「電車」の代わりに「徒歩」「自転車」といった他の移動手段の文章も考えられる。こういった置換可能な記号の集合を範列関係と呼ぶ。

横並びの具体例として法月がダイイング・メッセージを挙げていることと考えあわせれば、おおまかなイメージが浮かんでくる。指を血に染めた被害者が遺したメッセージ。それは犯人のイニシャルやニックネームかもしれないし、職業や身体的特徴を暗示しているのかもしれない。

文の構造は同じでも、範列関係からどの記号を選ぶかによって文章の意味は異なってくる。ひとつの手がかりから複数の解釈が可能で、どれを選ぶかによって事件の様相が変化する。それにも関わらず「どれが正解かは最終的にセンスで決めるしかない」のがparadigmaticな論理を意味するのだろう。

しかし、そうだとすれば奇妙なことにならないだろうか。ある物的証拠や証言が真相究明につながる真の手がかりなのか、それとも狡猾な犯人が探偵役を惑わすため遺した偽の手がかりなのか、どちらにも解釈でき決定できないことが後期クイーン問題のひとつだったはずだ。それにも関わらず、あえて横並びの論理を描くことになんの意義があるのだろうか。

この疑問を解消するには十年以上の歳月を遡る必要がある。一九九九年に著された「一九三二年の傑作群をめぐって」*6に、後の横並び発言へとつながったと思われる文章がみつかる。だがその前に、後期クイーン問題について簡単におさらいしておこう。

一九二〇年代から三〇年代にかけて英米では数多くの傑作が生まれ、本格ミステリの黄金期と呼ばれている。アメリカの小説家、エラリー・クイーンは黄金期に活躍した作家たちの中でも特に、謎解きの前に読者への挑戦状を挿入しフェアプレイを遵守する、論理性の高い作風で知られている。だが後期の作品になると、探偵役が犯人の仕掛けた工作に翻弄されるなど失調が目立つようになった。

ここからクイーン後期作品だけではなく本格ミステリ作品全般について、謎解きから作者の恣意性を排すことが可能か論考されるようになった。おおむね後期クイーン問題とは「探偵役や読者が、作中に提示された手がかりに基づき推理することで、唯一の真相にたどりつけることが本当に保証されているのか」を意味すると理解してほしい。

法月綸太郎は「初期クイーン論」*7にて、後期のみならず初期の作品でもクイーンが形式化にともなう問題に直面していたことを指摘した*8。「初期クイーン論」の末尾は「いったん時間を遡って『Yの悲劇』を論じた後で、クイーン後期の作品についても扱う予定だった」(二〇八頁)が筆を擱かざるをえないという言葉で締めくくられている。この箇所には「一九三二年の傑作群をめぐって」を参照せよとの註記があることから、実質的に「初期クイーン論」と「一九三二年の傑作群をめぐって」は連続していると云えるだろう。

形式化とは、対象を記号に置き換え、記号間に成立する最低限の規約を整理し、人工的・自律的な閉じた体系を構築することだ。ヴァン・ダインが本格ミステリとして守るべき規範を述べた「推理小説作法の二十則」を、法月はヒルベルトの公理主義やロシア・フォルマリズム理論の勃興とパラレルな関係にあると説く。

ここではとりあえず、チェスを思い浮かべてほしい。それぞれのゲームは決して同じ展開をたどることがない。しかし市松模様のボードや六種類の駒、駒の動かし方といったルールは共通している。同じように、たとえ見た目上は異なる事件であっても、例えば「犯人は最大限に合理的な判断および行動を以て犯行を隠蔽する」といった振る舞いは共通するはずだ。犯人の生い立ちや内面といった枝葉末節は切り捨て、事件の舞台と関係者たちを抽象化した謎解きゲーム空間に配置し、駒たちがどのような動きをするか推理する。ミステリにおける形式化とは、おおむねこのようなイメージだと理解してほしい。

一九世紀後半から二〇世紀前半にかけて形式主義は諸学問や芸術を席巻したが、ミステリの領域でそれに反応したのがS・S・ヴァン・ダインだったと法月は述べている。クイーンはヴァン・ダインの試みを発展させたが、やがて形式化が根本的に孕む問題に直面した。それを法月は、エピメニデスのパラドックス、ロジカル・タイピングの破綻、ゲーデル化といった、数学基礎論や論理学の分野において見出された形式化にともなう諸問題と重ねあわせる形で説明している。

「一九三二年の傑作群をめぐって」では『Yの悲劇』を形式化の極限を描いた作品として評価しつつも、探偵役ドルリー・レーンの沈黙を、神とは否定的な表現でしか語り得ないとする否定神学的思考の罠に陥っていると指摘する。代わりに、東浩紀『存在論的、郵便的』から郵便的脱構築という概念を紹介する。ある手紙がもし届かなかったとして、そのために郵便というシステム全体に言及する必要はない。『災厄の町』では作中の探偵役エラリーが、ありえたかもしれないが現実にはなかったことを法廷戦術のためにあえて証言する。けっきょくは効を奏さなかったその行為を、法月は郵便的脱構築に重ねてみせる。

初期の作風に比して、『災厄の街』は論理的なプロットが弛緩しているという指摘がしばしばなされる。だが、それははたして「弛緩」なのだろうか? われわれはむしろこの作品の中に、否定神学的思考に対するクイーンの抵抗を見出すべきではないだろうか? なぜならそこには、探偵小説をシステムの全体性という呪縛から解放し、微視的なコミュニケーションの一回性に向かって新たに開いていく回路の可能性が密かに示されているからである。

いったん、ここまでの流れを整理しよう。形式化は探偵役が犯人を推理し、そして読者と作者がフェアな謎解きを愉しむために採用された手法だった。しかし形式化では解決できない類の問題がある。クイーン作品を読み解いた法月はそれを「微視的なコミュニケーションの一回性」に向かうこと、ダイイング・メッセージから思いつく限りの解釈を考えるような、多義性の追求によって克服すべきだと結論した。

しかし、なぜそれが突破口となるのだろう。郵便的脱構築が法月になんらかのインスピレーションを与えたことは窺えるが、しかしなぜ解釈の多義性が形式化では解きがたい謎を解きうるのか「一九三二年の傑作群をめぐって」では具体的な説明が為されていない。

この文章から実に七年近くの月日が過ぎた後、そのヒントとなる文章が発表される。二〇〇五年十一月、二階堂黎人は自身のサイトで東野圭吾『容疑者Xの献身』は、広義のミステリーとして優れてはいるが本格ミステリではないと述べた。この発言を巡って評論家や作家をも巻き込んだ、いわゆる『容疑者X』論争が一年近く続いた。

このとき法月は『ミステリマガジン』の誌上討論に「PはパズラーのP」と題する小文を寄せている*9。それは当時盛んに意見が交わされていた、本格ミステリとしての定義や批評のありかた、登場人物の人間性や読者論といったあらゆる文脈から離れた異色のものだった。

『容疑者Xの献身』ではP≠NP問題について探偵役の湯川と数学教師の石神が会話を交わす。例えばある整数Nを素因数分解することを考えてみよう。このとき2、3、5……と小さな素数から順番に余りなく割りきれるか試す手続きが考えられる。整数Nが極端に大きくなれば、このようなしらみつぶしによる解の探索方法は天文学的スケールの時間がかかってしまう。しかし、みつかった素因数の組合せが正しいか確認するには、掛け算をするだけでいい。

このように、答えがあっているか確認するのは容易(多項式時間で判定可能)だが、答えを求めるには膨大な計算量を要する問題をNP問題と呼ぶ。それに対し、解を求めるのも答え合わせをするのも容易な問題はP問題と呼ぶ。P≠NP問題とは、答えが合っているか短時間で検証できるからといって、少ない計算量で解を求める方法が必ずあるとは限らないという予想だ。

法月は、名探偵システムのパズラーは読者にも自力で解決可能な一本道の推論をたどることからP問題に分類し、それに対して警察小説はチェックしなければならない容疑者の総数や捜査に必要なリソースの大小によって膨大な労力が必要となることからNP問題に分類する。

本来なら容疑者のチェックのため膨大な労力を要するところを『容疑者Xの献身』では特殊な情報をたまたま入手していた湯川が警察に先んじて石神に着目する。膨大な計算量を必要とするNP問題をP問題のごとく容易に解いているが、それは名探偵の頭脳が優秀だったからではなく偶然に助けられたに過ぎない。

「もし東野圭吾がNP問題のむずかしさと正面から取り組む小説を書いていれば、二十一世紀ミステリの幕開けを告げる傑作になりえたかもしれない」(二九四頁)と述べた後で、法月は次のように記している。

だがいずれ、本格ミステリの「謎とその論理的解決」という回路は、世界のデータベース化=計算可能領域の急速な拡大に伴い、PからNPへの移行を迫られるにちがいない(P≠NP問題が解決されるのと、どちらが先だろうか?)。現にそうした傾向は、ある種の叙述トリック作品において、徐々に顕在化しはじめている。昨今の読者の興味は、自分で考えて謎を解く=答えを出すことより、いきなり提示される「真相」=解の候補が与えられたストーリーと整合しているかを検証することに向かいつつあるからだ。

もし『キングを探せ』を既読であれば、この発言との関連性に気づいただろう。また、冒頭で紹介した渡邉大輔「検索型ミステリの現在」と通底するものがある、というふうに感じはしなかっただろうか。ここでいったん、法月や渡邉が模索した新しい論理を、私なりに咀嚼した形で説明しておきたい*10。

あらかじめ「図式」という用語を準備しておこう。これは、探偵役が直感した事件の全体像を指す。古今のミステリ作品で繰り返されてきた、名探偵が「これを出発点に細部を詰めていけば、犯人を突き止められる」などとつぶやくときの、インスピレーションのことだ。ここでは、それが必ずしも真相と一致していなくとも良いものとする。

形式化と検索的な知とでは、前提や戦略が大きく異なる。形式化は対象を単純な記号へ置き換え抽象化することで計算効率を高めようとする。いわば、NP問題をP問題へ還元可能とみなす考えが根底にある。それに対し、検索的な知はP≠NPだと予想し、問題の複雑さを排すことはできないとする。

しかし、問題が複雑なままでは、素因数分解を小さな素数から順番に試すように、膨大な時間と労力を必要としてしまう。そこで、図式が必要になる。憶測混じりでも構わずに手がかりから可能な限りの解釈を引きだす。本当に正しいとは限らないが整合性の高いヒューリスティックな仮定をする。その上で図式が正しいか検証を行い、誤っていれば再び手がかりを検討し直す。

形式化においては手がかりの多義性はむしろ不都合だった。規約の厳密な適用によってボトムアップで推論を積み重ね結論へと到達する。手がかりの多義性は推理を複雑にし、全体像の根本的な見直しを要求されてしまう。だが検索的な知では、そうではない。人々がもはや社会・文化的な慣習や価値観を共有しない現代だからこそ、発想の飛躍を恐れず横並びに思考を進め、他者の心に潜む異質なコンテキストを探り当てなければならない。

法月は形式化の問題を形式化の枠内で克服したわけではなかった。知の手法のパラダイムシフトに歩調を合わせ、本格ミステリが対峙すべき問題の性質そのものを根底から捉え直したのではないだろうか。

...ここから作品論に入ります...

第四章 推理を殺す

私はシステムエンジニアを本業としている。現在はあるソフトウェアの維持管理を担当しており、ユーザから不具合の連絡があれば原因を調べ、プログラムを修正する。

そう聞くと、有能な私がすべてのソースコードを頭の中に収めていて、問題の内容を聞きさえすればたちどころにどこが悪いかピンと来る、などと勘違いされるかもしれない(現に、私の上司はよく誤解している)。コンピューターがプログラム通りに動くことは確かだ。だからといって、無味乾燥かつ大量のソースコードを一字一句咀嚼するわけにもいかない。

運が良ければ、ログを確認するだけで済む。異常が起きたときプログラムはエラーログを出力するよう作られている。しかし、どれだけ優秀なプログラマが試験を重ねていても必ず漏れはある。また、運良くエラーログが残っていたところで、それが出力された根本的な理由までは教えてくれないことが多い。

まずは再現性確認だ。あらかじめ社内のサーバに維持管理対象のソフトウェアが動作する環境を用意しておく。なぜユーザの環境で直接調べないのか。それは出張費がかさむうえに商用環境を好き放題はできないからだ。換言すれば、調査のための専用環境をあらかじめ準備しておくことで、原因の発見を早めることができる。

問題がどのあたりにあるのか目星がついたら、設計書に目を通してみる。そこには機能の目的や処理の詳細がわかりやすく書かれている。原因がどこにあるのか絞りこめてきたなら、いよいよソースコードを読んでみる。普段よりもログの出力を増やし、動作を確認する。ここらへんに問題がありそうだと見当をつけ、直してみる。それで設計書通りに動作するなら解決だ。

こういう手順では解決できない障害もある。環境の違いで問題を再現できなかったり、そもそも設計書の記述に誤りがあったりする。自社で開発した箇所ではなく、OSやミドルウェア、ライブラリのほうが問題のこともある。自社開発以外の、さまざまなシステムで用いられている製品なら、ネットを検索するだけで原因がわかることもある。同じ問題で苦しんだ誰かが対策方法をブログで説明していたり、製造元でバグとしてパッチが公開されていたりするからだ。

問題を解決する手段はひとつだけではない。それは傾向として、自己鍛錬的な方法と環境依存的な方法に分けることができるだろう。私が普段からソースコードに目を通しておき、ソフトウェアの挙動を熟知していれば、事象の詳細を聞いただけで問題箇所を即座に指摘できたかもしれない。

環境依存的な手法は早くて楽だ。再現環境や設計書があるおかげで、ソースを直接読むよりもずっと早く調査ができる。テキストフィールドに検索キーワードを入力してボタンをクリック、それだけですべての問題が解決できたらどんなに素晴らしいことだろう。ただ、このような環境を整えるには時間と手間が要る。再現性確認のための環境を構築し、設計書を執筆し、インターネットやサーチエンジンといった情報技術の発達と、エンジニアたちが情報を交換しあう文化的風土の醸成を待つ必要があった。

環境依存的な問題解決手法は、人によってはどこか紛い物めいた印象を受けるかもしれない。すべてのプログラムを頭の中に収め、不具合の内容を耳にしただけで即座に故障がどこにあるか言い当てる。それはサヴァン症候群のエピソードと似て、人間が秘める潜在能力に接したときの言い知れぬ感動を、ある種の美しさを感じさせはしないだろうか。

そこまで大袈裟でなくとも、環境依存的な手法が偶然性に左右されるのは確かだ。設計書の記述誤りが原因究明をむしろ遅らせることもある。どれだけ高速な回線とハイスペックな端末があったところで、解決方法を教えてくれる親切なブロガーがいなければなんの役にも立たない。

東野圭吾『容疑者Xの献身』には、大学時代の石神が四色問題に挑む場面がある。イリノイ大学のケネス・アッペルとウォルフガング・ハーケンは、手作業で進めるには膨大すぎる証明の手順を、代わりにコンピュータを用いることで解決した。ハンガリー生まれの数学者、ポール・エルデシュはこの証明が恐らく正しいと認めつつも、美しい証明ではないと語った。良い定理には美しく自然で簡明な証明が必ずあるという信念に共鳴した石神は、四色問題を紙と鉛筆で解こうとする。

NP問題をエレガントに解く手法は確実に存在するものだろうか。言い換えれば、一見複雑そうにみえる問題も、視点を変えて本質を理解すれば、シンプルな問題に置き換えることができるのだろうか。生成文法理論の創始者ノーム・チョムスキーは、一九七九年から翌年にかけて行われたインタビュー「生成文法の企て」のなかで、科学者たちが普遍文法のメカニズムは複雑なものである可能性を認めつつも、理論に最適性やエレガンスさを求めるパラドックスについて問われ、次のように答えている*11。

チョムスキー 物理学でも同じ問いを立てることができます。つまり、なぜエレガントな答えを求めるのかと。それは誰もがやっていることなのですが、あえて、「なぜ」そうしているのかを考えてみましょう。その理由は、我々が持っているエレガンスという概念には何か真理に通じるものがある、というほとんど神秘主義的とも言える信念のせいでしょうね。もちろん、この信念には論理的必然性などはありません。[略]

あるところまではそれでうまく行っていたんです。でも言語のような生物学的システムを研究する場合にもこういった方法が成功するかどうかは、ちょっと見当がつかないんです。なぜかというと、例えば素粒子論などについては、抽象数学が壮大な形で具現されたものであると考えることができるかも知れませんが、循環系についても同様に考えることはできそうもありません。というのも、循環系の発達というのは非常に偶発的に起こったものだからです。[略]

もしそうだとすると、説明理論を構築していく際に、あまりに冗長性・余剰性を排除することばかりに気を取られていると、根本的な誤りを犯すことになりかねません。このことは心に留めておかなければいけないと思います。[略]

ずいぶん前置きが長くなったが、ここまでの文章で私が伝えたかったことはごく簡単で当然のことに過ぎない。問題解決の手法はひとつだけではない。科学の世界では多様な研究手法が開拓されてきた。日常のさまざまな場面で私たちは半ば無意識に問題解決のためのあらゆる手法を使い分けている。ミステリもまた、その影響を免れるはずがないという意見は果たして突飛なことだろうか。

それとも、飽くまで本格ミステリに許されるのは謎を解くための〝本質的かつエレガントな手法〟だけなのだろうか。いや、そもそも科学的手法はこれまでにも変化があったはずだ。パラダイムシフトがミステリに影響を与えたのは果たして現代だけだろうか――少し大きめの風呂敷を広げてみよう。

二〇〇七年一月、データベースのトランザクション処理に関する研究で知られるアメリカの計算機科学者、ジム・グレイは米国学術研究会議のミーティングにて、科学的手法の第四のパラダイムとしてデータ集約型科学を提唱した*12。

第一のパラダイム、経験=実験的手法は数千年前の古代ギリシャや中国に遡る。現象のメカニズムを超自然的な存在の仮定によって説明するのではなく、実験と観察を通じて自然要因によって解き明かそうとした。第二のパラダイムは、ヨハネス・ケプラーやアイザック・ニュートンらを祖とする近代科学が見出した、現象の背後に潜む法則を数学で記述する理論的手法だ。

しかし、理論的手法で用いる解析系の数学では必ず解析解が求められるわけではない。例えば二個の天体が万有引力を及ぼしあうことで生じる軌道は楕円、放物線、双曲線のどれか安定した周期解が得られる。これが三個の天体となると運動方程式を解くことができず、ある初期状態からの軌道がどうなるかは実際に計算して数値解を求めるしかない。

ここから二〇世紀後半に第三のパラダイム、計算処理的手法が生まれた。複雑系の科学ではコンピュータという強力な計算ツールを用いることで、例えば今後数世紀に渡って地球環境はどう変化していくのかといった問いにシミュレーションで答えを求めることができる。

第四のパラダイム、データ集約的手法はこれまでのパラダイムを統合するものだ。膨大なデータからコンピュータを活用して関連性や相関関係をみつけだす。第一のパラダイムでは人間が現象を観察し、実験や経験の積み重ねで法則を探り当てていた。その役割をコンピュータに代替させる。同じコンピュータを用いるのでも、計算処理的手法のほうは仮定に基づく計算から仮装現実を構築する。それに対し、データ集約的手法は観測機器やセンサーから得られる膨大なデータを拡張現実とみなして処理するという違いがある。

それぞれの手法の違いをイメージしやすいよう、ルービックキューブの解き方で説明してみよう。ここでは完全な解法の発見ではなく、あるひとつの初期状態のキューブについて全面の色をそろえられさえすればよいとする。

第一のパラダイム、経験=実験的手法はもっともオーソドックスな解き方に近い。とにかく手を動かし、各面の色がどんな状態になるのか観察し、規則性を発見することで少しずつ完成状態に近づけていく。

実物を動かす必要は無いと考えるのが第二のパラダイム、理論的手法だ。各面の位置と色とを記号に置き換え、回転させる動作を関数として記述すれば、後は紙の上で計算するだけでいい。対象を抽象化し、記号間で成立する関係性だけに着目することで、行き当たりばったりだった第一のパラダイムより素早く解を求められるかもしれない。

第三のパラダイムとして、例えばこんな手法はどうだろうか。あなたの友人を何人か集めてもらう。そう、軽く百人でいいだろう。その友人ひとりひとりにまた百人の友人を集めてもらい、一万人に同じ状態のルービックキューブを渡して一斉に解いてもらう。

第四のパラダイムは例えばこうだ。すべてのルービックキューブにセンサーをとりつけ、ある初期状態からどのような操作によって完成に至ったか、すべて記録を採る。そのデータはネットを介してデータベースに蓄積する。キューブの各面を携帯情報端末で撮影し画像を送れば、プログラムがデータベースを検索して解法をみつけてくれる。

経験=実験的手法や理論的手法には属人性がある。頭脳が優れていればいるほど素早く解に至るだろう。それに比べ、計算処理的手法やデータ集約的手法はどこかズルをしているようにも感じる。だが友人とその友人たち一万人が、あるいはより多くの友人たちがいれば、一人くらいは頭の良い奴を出し抜けるかもしれない。データ集約的手法なら、このルービックキューブ解法蓄積システムが長期間にわたってデータを収集し続ければ、友達がひとりもいなくとも瞬時に解法を求めることができる。

計算処理的手法やデータ集約的手法は本質的なやり方ではないと感じるかもしれない。一万人の友人たちのうち誰かが必ず完成に至るとは限らず、データベースにはまだ自分の手にしているキューブの解法は蓄積されていないかもしれない。確かに、こんな単純な問題であれば理論的手法が最適だろう。だが、ミステリで扱う謎はルービックキューブのように簡単だろうか。

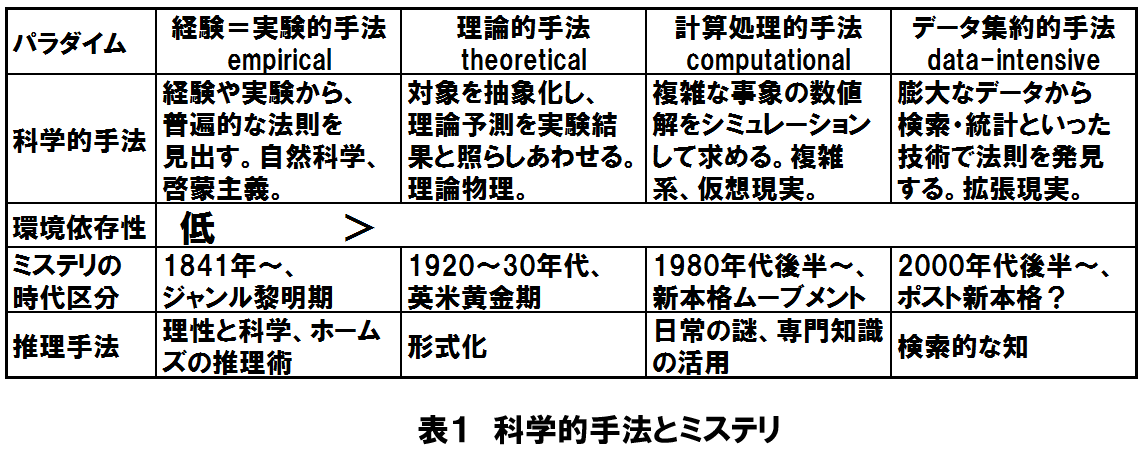

試みに、科学的手法の四つのパラダイムをミステリの歴史と対照させてみよう*13。世界初のミステリとされるエドガー・アラン・ポー「モルグ街の殺人」(一八四一年)は、分析という行為についての長々とした思弁の展開から幕を開ける。理性を以て観察すれば人の心さえ見透せることを探偵役のデュパンは語り手に対し実践してみせる。コナン・ドイル『緋色の研究』(一八八七年)で初登場したシャーロック・ホームズもまた推理と分析の科学の効を説く文章を新聞に寄せ、対面した人物の職業や経歴をわずかな手がかりから言い当ててみせる。理性の光で照らせば世界に潜む普遍的な法則をあまねく悟り、経験を積み重ねることで凡夫には思いも寄らぬ真実を言い当てることができる。探偵役のどこか超人めいたキャラクターと推理手法とが響きあっていることがわかるだろう。

第二のパラダイムが英米黄金期と、第四のパラダイムが現在進行形の国内ミステリシーンと重なることは、ここまで法月綸太郎、渡邉大輔の文章をなぞってきたことを踏まえれば、今更くどくどしく説明し直す必要もないだろう。第三のパラダイム、計算処理的手法が新本格ムーブメントと重なるとする考えを以下に説明する。

形式化の問題のひとつは、対象を抽象化し細部を切り捨てる手法そのものにある。多くの事件で「犯人は最大限に合理的な判断および行動を以て犯行を隠蔽する」と期待できる。だが状況によっては必ずしもそうではない。犯行を隠蔽しなければ国家権力に監禁拘束されるという社会常識そのものが犯人に欠落しているかもしれないし、自ら進んで贖罪を望むかもしれない。

新本格ムーブメントは、形式化の手法が切り捨ててきた細部に目を向けた。他者の不可解な言動がどのようにしてもたらされたか、日常に潜む豊かな蓋然性に着目し、諸学問・専門分野の知識を活用して解き明かす。その事件に固有のルールがなんなのか探り、シミュレーションする。推理手法ではないが、叙述トリックを用いていたことを明かし謎解き場面で読者に世界が崩壊したような感覚を与える作品や、SF/ホラーの超自然的ルールさえ導入し特異な世界を描いた作品は、シミュレーションによって構築された仮想現実を想起させることも付け加えておくべきだろう。

そろそろ風呂敷を畳みはじめることにしよう。科学的手法のパラダイムシフトは、本当にミステリの歴史へ影響を与えてきたと云えるだろうか。

ミステリというジャンルの開祖とされるエドガー・アラン・ポーの短編「盗まれた手紙」(一八四四年)において、警察はある屋敷を隣の二軒も含めて各平方インチ毎に拡大鏡で精密に調べるが、盗まれた手紙をみつけることができない。パリの警視総監に助力を請われたデュパンは警察捜査の心理的な盲点を察し、鮮やかに手紙を取り戻してみせる。NP問題に立ち往生した警察をデュパンは検索的な知によって助けたわけだが、ポーは一九世紀に郵便的脱構築を予見していたのだろうか。

これは法月綸太郎が『キングを探せ』執筆において念頭に置いていた作品のひとつとして挙げている*14『帝王死す』(一九五二年)にも同じことが云えるかもしれない。犯行現場をクイーン親子はしらみつぶしに検証するが、幻のごとく出現した弾丸の謎を解き明かすことができない。不可能犯罪の秘密を解き明かす鍵を求めてエラリーはライツヴィルへ発ち、被害者とその関係者たちの足跡を辿る。力業の物理的探索では解決できない問題を、過去へと時間軸を遡った探偵役が見出した、たった一語の検索キーワードが解き明かす。本格ミステリは百七十年以上も同じことを繰り返しているだけなのだろうか。

もちろん、そんなはずはない。二〇世紀後半からの情報技術の飛躍的な発達が科学的手法に大きな影響を与えてきたことは事実だ。『21世紀探偵小説』の主張通り、そのような外部環境の変化は確実にミステリを変えていくだろう。ただ、たかだか二百年足らずで人の世の知的営みがそう大きく変わるはずがないのも事実だ。計算機という特殊要因を抜きに、問題解決手法の違いを環境依存性という尺度で捉え直せば、視野を現代の作品に狭める必然性は無い。検索的な知というキーワードを知ったからこそ、古典的作品を新しい視点で捉え直すことができる。故きを温ね新しきを知ると云うが、新しきを知ることで故きを再訪することができる。

飯田一史は『21世紀探偵小説』の結語で「統計学的=確率論的思考のことを、ミステリは積極的には扱ってこなかった」(四一二頁)と述べたのに対し、法月は「毒殺と確率論的世界」*15において、クリスティやバークリーら黄金時代の作家たちの作品を挙げて反証した。だが私はむしろ、法月の文章を通じて毒殺トリックや多重解決ミステリの捉え方に蒙を啓かれる思いがした。

タイトルの類似から気づかれた方もいると思うが、本稿は「推理が探偵を殺す」*16への回答を意識している。探偵役は固定観念や狭量な価値観から離れた自由な思考を以て現実をあるがままにみつめ、狭い視野に囚われた人々に公平無私な立場から真実を突きつける存在でなければならない。だが、しょせんは卑小な個人に過ぎず、限られた情報処理能力しか有さない探偵役にそれは可能だろうか。

個々人の過去や思想といった細部は切り捨て、広く浅く世界を観察し、それでも謎解きに必要な情報であれば見落としをするはずはないと信じるならば、米澤穂信『折れた竜骨』の探偵役ファルク・フィッツジョンのごとく自身の実存さえ危うくしかねない社会的責任のしもべとなる。

逆に、犯人と目した相手の人生すべてを探り、人を殺めたとき脳裏を過ぎった刹那的な思考ひとつひとつさえ現前せしめようとしたならば、古野まほろ『命に三つの鐘が鳴る』の二条実房のように、自分を共犯者だとみなすほどまでに犯人と魂を重ね、崇高なる自由を守るため他者の欲望に翻弄されてしまう。

推理手法という観点から、これらの作品を捉え直してみよう。理性を以て観察すれば、論理の力で未知の魔法さえ見抜くことができるという信念を抱き実践するファルクは、第一のパラダイムである経験=実験的手法を用いたと云えるだろう。

前述の通りジャンル黎明期の名探偵たちは、その推理手法と超人めいたキャラクターが響きあっていた。だが現代人はもはや、理性の光で照らせばあまねく世界の真実を見透せるとする啓蒙主義的な世界観を脱している。『折れた竜骨』は、不可知論的な絶望に包まれた現代人の感性を以て、ジャンル黎明期の探偵像を捉え直した作品として受けとめることができないだろうか。

このような作品解釈は、時代の変化がミステリに影響を与えるとする観点だけからは生まれてこないことに留意してほしい。検索的な知などという奇抜な推理手法は登場せず、表面的には古典的な作法に則りオールドファンを満足させる犯人当て作品としか読めない。だがミステリがたどってきた歴史全体を見渡し、推理手法の環境依存性という普遍的な性質に着目すれば、現代の私たちが抱く現実/幻想/真実の観念的な境界を、ファルクがどのように批評したか悟ることができる。

もう一方の『命に三つの鐘が鳴る』はどうだろうか。二条は動機について仮説を立て、物証を突きつけては犯人の顔色や態度を窺い、仮説が間違っていたとわかれば組み立て直す。膨大な物証を積みあげ、論理性よりも整合性を重視して犯人の心理を手探りしていく様子は第四のパラダイム、データ集約的手法を思わせる。

この作品と、同じデータ集約的手法を用いた『キングを探せ』との差異がどこにあるかは明らかだろう。犯人を知悉しているというアドバンテージがありながら、むしろそれが二条から客観的な視野を奪い、結果として死者からの手紙が開封されることはなかった。一方、綸太郎は決してニュートラルな思考を手放さなかった。それは届かなかった死者の声や、探偵を操ろうとする生者たちの忍び笑いに耳を澄まし続けたからだ。

綸太郎は自身を決して無謬の存在とはみなさず、他者の欲望に翻弄されかねない卑小な存在だと自覚していた。綸太郎はファルクと同じく自分自身すら客観視する、経験=実験的手法を用いる超人的な名探偵の性質を帯びている。これは有栖川有栖作品に描かれてきた名探偵像と重なる。管理の側にも個人の側にも偏らず、ほどほどに無責任で、それでいてプロフェッショナルとして期待に応える。しかし、データ集約的手法を用いる綸太郎になぜジャンル黎明期の超人的な探偵像の影が垣間見えるのか。

探偵役は謎解きにおいて真実を語る。少なくとも、それは事件の関係者と読者すべてに真実として受けとめられるだけの説得力がある物語でなければならない。必然的に、ミステリはその作品が生みだされたそれぞれの時代における、現実/幻想/真実の境界を批評的に描くものとなる。

環境依存性の高いデータ集約的手法は、極言すれば運頼りということだ。大量のデータを自在に操作し、そこから法則性を発見する経験と技術力が、推理を真実だとみなす裏付けとなる。だがそれを名探偵の英雄譚に仕立てると、コンピュータという技術的恩恵は後退し、幸運の巡り合わせが前傾化してくる。それでは読者にしてみれば騙されたようなものだろう。運の良さ以外に探偵役が真相を見抜く根拠が必要となる。

そこで探偵役は超人的な性質にわずかながら近づく。前述の通り、第一のパラダイムでは人間が現象を観察し法則を発見するが、第四のパラダイムではコンピュータがデータから法則を発見する。小説作品にコンピュータの技術的恩恵を直接投入できないならば、人間である探偵役のほうが替わりを務めなければならない。現代的な知の手法を小説作品に反映させるには、それを充分に咀嚼して通俗的・日常的な感覚へ落としこまなければならない。

だからこそ、名探偵という架空にして夢想的な人物像に説得力が生まれる。データ集約的手法を用いる探偵役は、環境を活用し幸運を祈りながらも、自分自身を見失うことなく世界と向きあわなければならない。手法は飽くまで手法に過ぎず、名探偵の言葉は神の託宣とはならないことを自覚し、ときに自身の推理を自分で否定しなければならない。

同じデータ集約的手法を用いる二条と綸太郎の比較から見えてきたのは、混迷する現代において、それでも現実を正しくみつめることができる人物像だ。これもまた、外部環境の変化がミステリ作品へどのように顕れるかという観点だけからでは得られない結論だ。読解の末、私たちは『キングを探せ』という作品に、世界をミニマムに閉ざし刹那的な合理性で満足してしまう現代的な傾向への抵抗を見出した。せっかく検索的な知という現代的な知の在り方を反映していたにも関わらず、最後には直感的にキング不在説を見抜いた綸太郎は、ジャンル黎明期の超人的な名探偵像へ先祖返りしてしまった。そんな批判の仕方も可能だっただろう。だが、それは綸太郎が現実をどのようにみつめているのか見落とすことにならないだろうか。

時代の変化がミステリに影響を与えることを否定したいわけではない。法月綸太郎『キングを探せ』は検索的な知を実践した。だから、傑作だと云えるだろうか。確かに、そんな論も成立するだろう。本格ミステリの未踏領域を開拓したことを素直に褒め称えても良いはずだ。

ただ、それがすべてではない。私たちはさまざまな観点から作品を解釈することができる。時代のリアリティが反映された作品という水平方向での捉え方がある。エラリー・クイーンの衣鉢を継ごうとした作者の苦悩と達成という垂直方向での捉え方がある。名探偵という時代錯誤な代物を頑迷に崇め続けようとする保守的な作品とみなすことができる。時代遅れで在り続けるために前衛的で在り続けようとする作者の姿を見出すこともできる。ひとつの観点、ひとつの論理だけを根拠に作品理解を停止してしまえば、そこから先のありえた道筋は見えなくなる。

『容疑者X』論争当時、ジャンルをジャンル内部の言葉だけで語ることの是非が繰り返し問われた。一冊の本を語るために作者の言葉を引くのはまだ当然としても、科学手法のパラダイムと比較することは果たして妥当だろうか。ジャンル外部からの異質な観点を導入することは〝本質的かつエレガントな手法〟と呼べるだろうか。

批評はジャンル外部からの視点も活用すべきと考えるとき、根拠となるのはジャンルが閉じてはいないという確信だろう。ミステリが文学であり、エンターテイメントであり、物語である以上は、必ず現実の社会/文化を作品内へ反映し続ける。だからこそ批評もまたジャンル外部の言葉や概念を積極的に採りいれなければならない。科学とミステリとが多様な問題解決手法を開拓しつつあるならば、評論もまたそれに習わない理由など無いだろう。

だが、それはときとして危うさも孕む。外部からの視点で作品をみつめること、環境依存性の高い手法を用いることは、外部からの価値観まで採りいれてしまう。その可能性に無自覚でいることは果たして望ましいことだろうか。キング犯行説を危うく信じかけた綸太郎と、同じ過ちではないか。

逆なのかもしれない。評論家ではなく、作品こそが時代を批評しているのかもしれない。粗筋を整理し、本棚から書物を探し、ネットで理解の浅い用語について調べ、作者が綴った文章の行間に漂う思念を追う。それらの行為を繰り返すたび、私は作品に批評される。おまえはここからなにを読み解くのか。おまえの価値観はなんなのか。おまえはいったい、どこで思考を停止するのか。

綸太郎はキング犯行説を捨て、キング不在説に到達した。推理に殺される前に推理を殺した。評論家は批評を殺せるだろうか。読者は本格ミステリを殺せるだろうか。