『ギリシア棺の謎』は、心臓麻痺で急逝した盲目の老富豪、ゲオルグ・ハルキスの葬儀から幕を開ける。遺言状が消失し、屋敷とその近隣が捜索されたが空振りに終わる。エラリーは残された唯一の隠し場所として、埋葬されたハルキスの棺を指摘する。だが、発掘された棺から遺言書はみつからず、代わりにアルバート・グリムショーの死体が発見される。

グリムショーを殺害したのは誰なのか。エラリーが名指ししたのは意外にも、ゲオルグ・ハルキスその人だった。目の不自由なハルキスはいとこのデミーに着替えを手伝わせることを常としていた。ハルキスが自然死したその日、服装の日割表ではグリーンのネクタイが予定されていた。だがなぜかハルキスは赤いネクタイを締め、あまつさえ同色のネクタイを自ら店に注文していた。ハルキスは視力が回復していたのではないか。では、なぜそのことを周囲に打ち明けなかったのか。

続いてエラリーは、パーコレーターに残っていた水の残量を指摘する。グリムショーが殺害された晩、ハルキス邸に二人の訪問者があった。グリムショーと顔を隠した謎の訪問者がハルキスと密談したという。使用された紅茶茶碗の数は三つ、これはハルキスと訪問者二人のあわせて三人という数と平仄があう。しかし、パーコレーターからは一杯分の水しか減っていなかった。ハルキスは三つの紅茶茶碗が使用されたとみせかけることで謎の訪問者を捏造し、グリムショー殺しの罪を被せようとたくらんだのではないか。視力の回復を打ち明けなかったのは、目が見えないことを理由に殺害は不可能だとアピールするつもりだったのではないか。

しかしジョウン・ブレットの新証言がエラリーの推理を瓦解させる。ハルキスの葬儀の日、紅茶茶碗はひとつしか汚れていなかった。つまり、この時点ではパーコレーターの水の残量と使用された茶碗の数は一致していた。ハルキスの死後、誰かが汚れた紅茶茶碗の数を三つに増やし、エラリーが誤った推理をするよう仕向けたに違いない。大富豪ノックスは、自分こそがその謎の訪問者だったことを明かし、エラリーの苦い敗北を駄目押しする。

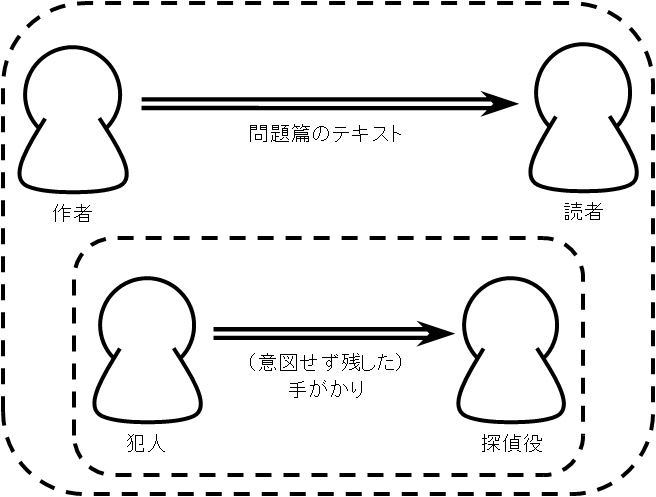

図1 に一般的な犯人当て小説の構造を示す。探偵役は犯人が意図せず残した数々の手がかりを基に推理を組み立て、犯罪の遂行者を名指しする。同じ関係が作者と読者の間にもあてはまる。読者への挑戦状までに小説の形で示されたテキストすべてから読者は推理を組み立て、作中の探偵役と知恵比べをする。

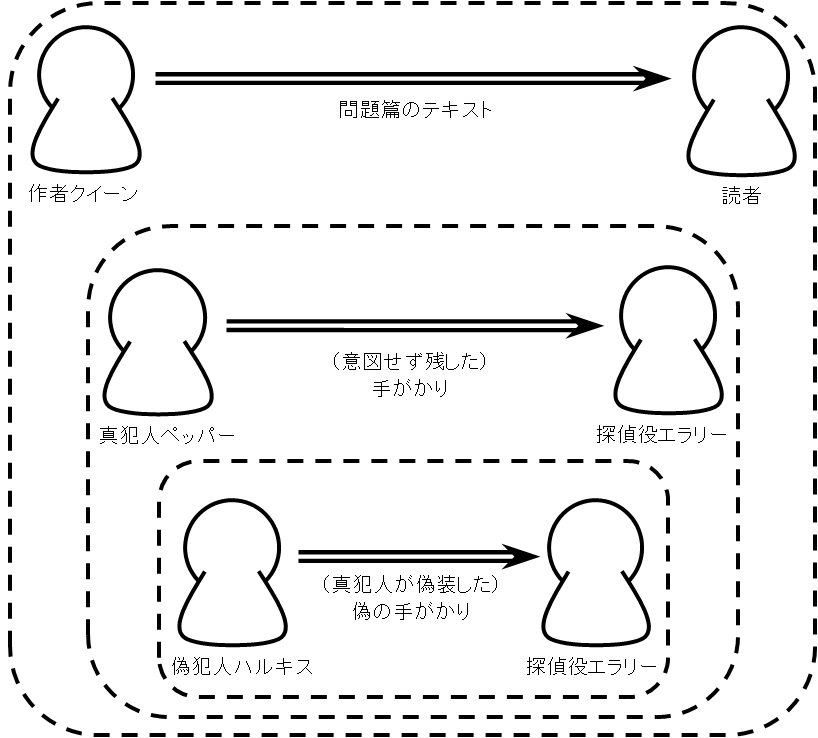

しかし『ギリシア棺の謎』は少し異なる。 図2 に『ギリシア棺の謎』の構造を示す。この図が示す通り、エラリーは真犯人ペッパーが意図的に残した、パーコレーターと紅茶茶碗という偽の手がかりに踊らされ、誤ってハルキスを犯人として指摘してしまった。

一般的な犯人当て小説の構造は{作者{犯人-探偵役}読者}だが、下位に一段入れ子が追加され{作者{真犯人{偽犯人-探偵役}探偵役}読者}という三階層が構築されていることがわかる。

ミステリの構造が再帰的に反復されている。飯城は「棺の中の失楽――『ギリシア棺の謎』はメタミステリ?」で、クイーンが架空論理の再検討を試みた結果としてメタミステリが生まれたと指摘した。

最後に、なぜ『ギリシア棺』が、このような特殊な構造を持っているかを考えてみよう。言うまでもなく、クイーンはメタミステリを書こうとしたわけではない。『ギリシア棺』に“ある試み”を盛り込んだ結果、メタミステリになってしまったのに過ぎないのだ。

その試みとは――「架空論理の再検討」である。

本格ミステリの執筆において、作者が行う作業は何か? それは、犯人のトリックを考え、手がかりをばらまき、名探偵の推理を作り上げること、この三つである。そして、これまで述べてきたように、『ギリシア棺』の真犯人が行ったことは、まさにこの作業に他ならない。偽の犯人のトリックを考え、偽の手がかりをばらまき、名探偵に間違った推理をさせたわけだから。

もちろん、「偽の」が頭に付くところは違っている。だが、そもそも本格ミステリ自体がフィクションなのだから、犯人のトリックも、手がかりも、名探偵の推理も、すべて架空のものではないか。「架空」すなわち「偽の」と見なしてかまわないわけである。

つまり、本格ミステリにおける作者の作業が、架空論理を作り上げてそれを名探偵に解かせることだとして、同じ行為を犯人がやったら、どうなるのか?――これこそが、『ギリシア棺』において、作者がやろうとした“試み”だったのだ。

この試みによって探偵役/読者が手かがりを信用することができない状態が生まれた。手がかりと推理という、本格ミステリにおいて最も基本的な要素の解体と再検討を『チャイナ橙の謎』に先んじて行っていた、と飯城は指摘する。

手がかりの区別がつかない作中探偵エラリーは、まんまと犯人に騙されてしまった。そして同時に、われわれ読者も騙されることになる。本格ミステリの読者は、作品を読みながら、「作者がばらまいた手がかり」を基に、「作者が望む推理を組み立て」、「作者が用意した犯人を指摘」しようとしているのに、『ギリシア棺』では、「犯人がばらまいた手がかり」を基に「犯人が望む推理を組み立て」、「犯人が用意した偽の犯人を指摘」してしまっていたわけだから。

おそらく、『ギリシア棺』を読みながら、エラリーの推理を先読みして〈ハルキス犯人説〉にたどり着いた読者は、天地がひっくり返るような衝撃を受けたのではないだろうか。読者である自分の推理が、「犯人のトリック」に組み込まれていたのだから。さながら、アガサ・クリスティの『アクロイド殺し』を読んだ読者が、次から事件の記述者を信じられなくなったように、手かがりを信じられなくなってしまった……。そう、これはアンチミステリでもあったのだ。

法月綸太郎は評論「クイーン試論――大量死と密室」の中で、クイーンが本格ミステリの解体と再検討を試みた最初の作品として『チャイナ橙の謎』を挙げているが、それより先に『ギリシア棺』で試みていたのではないだろうか。「手がかり」と「推理」という、本格ミステリにおける最も重要な要素の解体と再検討を。

※アガサ・クリスティの某作品の内容に触れる箇所を隠蔽しました。